서예·캘리그라피 Calligraphy

-

[News]

비오케이 제2회 기획공모전 <피어나다>

비오케이아트센터에서는 매년 신진작가 발굴과 한국 현대미술을 이끌어가는 차세대 작가들의 작품 활동을 지원하기 위한 기획공모전을 개최한다. 선정된 3인의 작가 양승원, 유혜원, 이채론은 각자 다양한 방법으로 2차원의 평면 공간에서 3차원의 현실 공간으로 작업을 끌어내어 능동적인 감상을 할 수 있는 자신들의 생각을 미술로 옮겨놓았다. 양승원 · 운동하는 감각 no.2 · 97x130cm작가 양승원은 ‘관람자-회화-공간’의 모든 객체가 매 순간 다른 관계를 맺으며 공간 속에서 능동적 체험이 이루어질 수 있는 의미적 관계를 만든다. 이미지들을 그리거나 붙인 후 반투명의 막을 입히고 그 위에 또 다른 조형을 넣는 방식을 통해, 평면이지만 입체적인 깊이가 느껴지게 한다. 유혜원 · Variations, Landscape of mind 103 · 42x78cm작가 유혜원은 추상회화이지만, 내재된 의미들은 구상적 시각에 의해 다양하게 표현된다. 무수히 많은 운율과 리듬을 도자 안에 내포하여 영원성을 간직했다. 어린 시절 바라보던 바다의 정취를 가진 청(靑)과 마음의 풍경이 어우러져 연결된다. 작가의 작품을 논할 적에 음악적 요소를 빼고는 설명이 불가할 만큼 모든 작업에 있어 음악으로부터 깊은 영향을 받고 있으며, 동·서양의 색채와 템포가 섞여있다. 이채론 · 피노키오(1) · 30x80cm작가 이채론은 ‘글밥’ 짓는 엄마다. 단지 엄마가 아닌 글을 쓰고 그림을 그리는 ‘시(詩)·서(書)·화(畵)’를 총체적인 시각물로 구연하는 작가다. ‘서양 동화의 전래 동화적 이해’의 주제로 이루어진 이번 작품은 문자와 이미지의 상관관계를 통해 조형미를 표현하고자 했다. 글과 그림이 한 화면에서 어우러진 작업은 현대 문인화 작업에 가깝다고 할 것이다. 이미지와 텍스트는 따로 또 같이 어울리기도 하고 충돌하기도 하며 새로운 형태로 등장했다. 동화를 다시 글자로 쓰고 그림을 그리고 배치하는 모든 일에 있어 작가의 감각을 최대치로 끌어올리고, 엄마로서의 동화책 읽어주는 행위를 이미지와 문자로 바지런히 풀어내었다. 이채론 · 피노키오(2) · 30x80cm전시 기간 중에는 아직 미술시장에 익숙하지 않은 일반 고객들이 저렴하게 작품을 구매하여, ‘예비 콜렉터’로서 한 발짝 다가갈 수 있는 경험을 공유하고자 작가들의 작품을 30만 원 이하의 금액으로 작품을 구매할 수 있는 ‘릴레이 미술장터’가 진행된다.비오케이 제2회 기획공모전, <피어나다> 전시는 12월 14일부터 1월 2일까지 오전 10시부터 오후 7시까지(월요일 및 1월 1일 휴관), 무료로 진행되며 비오케이아트센터 6층 갤러리에서 만나볼 수 있다. 2021. 12. 9자료제공 : 비오케이아트센터 <전시정보>비오케이 제2회 기획공모전‘피어나다‘전시기간 : 2021. 12. 14(화) ~ 2022. 1. 2(일)전시장소 : 비오케이아트센터 6층(세종특별자치시 국책연구원3로 12)관람시간 : 10:00-19:00 (월요일 휴관)전시장르 : 회화, 도자, 캘리그라피전시문의 : 044-868-3962

-

[Review]

마하선주선 전초동행전

전시장 전경마하 선주선 선생의 ‘전초동행전’이 서울 종로구 인사동 백악미술관 2층 전시실에서 2021년 12월 2일부터 8일까지 일주일 동안 열렸다. 般若心經 · 25×23cm이번 전시는 선주선 선생의 ‘나만의 글씨 찾기’ 10년 계획인 각 서체 탐색전의 네 번째 이야기로, 한문서예의 오체(전,예,해,행,조) 중에서 전서와 초서 작품을 한데 묶어 개최됐다. 硯海筆心 對句 · 24×144cm×2마하 선주선 선생은 원광대학교 서예학과 교수 퇴임 후 해마다 개인전을 개최하는데, 매년 다른 서체를 집중적으로 파고들어 그 결과물을 선보이고 있다. 심장·신사 · 73×11.5cm2018년 첫 번째 전시에서는 ‘행서시필전’으로 1년 동안 탐색한 행서 필의(筆意)를 선보였고, 2019년 두 번째 전시는 ‘해서완미전’으로, 2020년 세 번째 전시는 \'예서탐색전\'으로 열린 바 있다. 해맑은 웃음 · 20×26cm선주선 선생은 “스승 월당 홍진표 선생님께서 전서 쓰기를 초서 쓰듯 하고, 초서 쓰기를 전서 쓰듯 하라고 하셨는데, 두 서체를 합쳐 보니 연관성을 찾지 못했다.”라면서도 “전서는 너무 엄격해서는 안 되고 초서는 날려서는 안 된다는 것을 경계하신 것으로 여기게 됐다”라며 소회를 밝혔다. 때문에, 선주선 선생은 처음에 ‘전초상응전’이라 하려다가 ‘전초동행전’으로 전시를 열었다. 一片氷心在玉壺 · 74×18cm이번 전시는 작가가 작품을 임할 때 결코 서두르지 않는 자세와 작가의 집중력, 성실함을 엿볼 수 있는 전시회라는 평이다. 또한 간간히 보이는 몇 작품에서는 작가 스스로 시를 짓고 그 감흥을 작품으로 만들어 내기도 했다. 作品每有所成之際 · 37×140cm마하 선주선 선생은 동국대학교 불교학과를 졸업하고, 대만중국문화대학 예술연구소 문학석사, 동국대학교 불교학과 철학박사 학위를 취득하였다. 1996년 원광대학교 미술대학 서예학과 부교수, 2001년 동대학 순수미술대학 서예 전공 교수로 재직하며 후학 양성에 기여했다. 一切無礙人 · 140×24cm미술협회 대한민국미술대전 대상을 수상한 바 있으며, 북경대학 서법예술연구소 객좌교수, 한국서예학회 회장, 문화재청 문화재 전문위원 및 문화재위원, 한국서예가협회 회장을 역임했으며 저서로는 서예, 서예개론, 서예통론, 반고백선 외 한시집 10권 등이 있다.마하 선주선 선생한편, 글씨21에서는 부득이하게 전시를 놓친 사람들을 위해 \'마하선주선 전초동행전\' 온라인 전시를 개최한다. 전시는 1월 10일(월)까지 글씨21 온라인갤러리에서 만나볼 수 있다. 2021. 12. 13객원기자 한동헌 <전시정보>마하 선주선전초동행전전시기간 : 2021. 12. 2(목) ~ 12. 8(수)전시장소 : 백악미술관 2층 전시실(서울 종로구 인사동9길 16)전시문의: 02-734-4205

-

[News]

후강 권윤희 죽리청풍전

풍죽의 작가 후강 권윤희의 세 번째 개인전이 12월 1일(수)부터 7일(화)까지 서울 종로구 인사아트센터 6층에서 열렸다. 전북도립미술관의 후원으로 열리는 이번 전시는 ‘죽리청풍전(竹裏聽風展)’이라 이름하여 풍죽을 다양한 필치와 색감으로 담아낸 작품들을 선보였다. 후강 권윤희 · 風聲竹影 · 35×140cm작가는 강암의 풍죽을 사사하여 예술의 길에 나아가게 되었다. 그는 강암의 풍죽을 우리 동아시아에서 가장 심미성이 뛰어난 풍죽으로 여기고, 이를 『강암의 풍죽』이라는 단행본(2014, 묵가)으로도 발간하여 학문화를 도모했다. 이와 같은 그의 풍죽 문인화에 대한 심미관이 이번 전시의 바탕이 되었다. 후강 권윤희 · 竹裏聽風圖 · 500×180cm그러나 그가 구사한 풍죽에는 강암의 풍죽과 또 다른 풍죽의 미학이 담겨 있다. 즉, 변화를 통한 전통의 계승이다. 이를 보여주는 작품 <竹裏聽風圖>는 가로 500cm, 세로 180cm의 크기로, 전체를 15개의 piece로 나누고 합성하여 이루어진 대작이다. 이 <竹裏聽風圖>는 넓은 공간감으로 인하여 대밭 속에서 바람 소리가 들려오는 듯 안식과 평화를 주고 있다. 후강 권윤희 · 抱節寂寂 · 23.5×73.2cm작가는 풍죽의 문인화를 학문적인 측면에서도 연구하고 있다. 한국연구재단의 후원으로 우리 선인들의 예술에 담긴 정신세계를 고찰하고 있으며, 문인예술의 예술성과 심미성에 대해 여러 논문과 저술을 발표한 바 있다. 또한, 현재 한국외국어대학교에서 초빙교수로도 후학을 지도하면서 강암연묵회를 중심으로 활동하고 있다. 2021. 12. 13글씨21

-

[Critique]

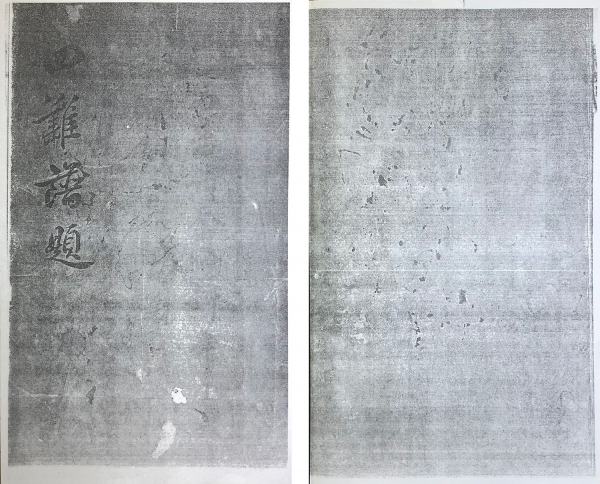

洪啓祐의 『四難譜題』

洪啓祐의 『四難譜題』 성균관대학교 한문학과 석사 졸업 김원경 『四難譜題』는 1761년 洪啓祐(1710∼?)가 金孝大(1721∼1781)의 印譜 『四難譜』에 써준 것이다. 『사난보』는 현재 발견되지 않았으며, 『사난보제』는 『사난보』 뒤에 붙여진 것이 아니라 인보가 성책된 이후 별도의 단행본 형태로 만들어졌을 것으로 짐작된다. 김효대의 인장은 현재 발견된 실물과 인영이 없는 실정이고 『槿域印藪』에도 실려 있지 않다. 『사난보제』에서 홍계우가 칭하는 四留軒 金公이 바로 김효대이다. 김효대의 본관은 慶州, 字는 汝原이고, 조부는 金柱臣(1661∼1721)이며, 肅宗의 繼妃 仁顯王后(1667∼1701)의 조카이다. 글을 쓴 홍계우는 본관은 南陽, 字는 季應, 號는 月南이며, 洪儀泳(1750∼1815)의 아버지이다. 표지 앞, 뒷면김효대는 자신이 인장을 새기면서 느꼈던 어려움 네 가지를 ‘治石’, ‘寫篆’, ‘刻字’, ‘印紙’ 라고 규정하고, 인보의 이름을 ‘四難譜’라고 하였다. 인보 『사난보』는 실물이 발견되지 않았으나 글의 내용으로 보아 김효대가 직접 새긴 인장이 실려 있을 것이고, 다양한 전서체를 활용한 것으로 보이며, 강원도 관찰사로 있을 때 만난 柳約(생몰년미상)의 영향도 있었을 것으로 추측된다. 유약은 17∼18세기 저명한 전각가인데 季良 李最之(1696∼1774)와 함께 인장을 새겼으며, 중국의 전각가 保硯齋 林本裕(1652∼1753)와도 교유한 바 있다. 내지 첫 장글에서 홍계우는 김효대가 인장을 대하는 태도, 인장 자체에 대한 효험에 대해서 매우 긍정적인 입장을 드러냈다. 信標로서의 기능과 印材, 印文에서 취할 만 한 점이 있다며 효험을 강조하였고, 이러한 효험에도 인장을 벽으로 여기는 당시의 세태를 비판하였다. 글의 마지막에서는 김효대의 인장은 사람들의 평가에 좌지우지되지 않을 정도로 이미 매우 높은 수준이라 극찬을 하였고, 漣水의 시골에 머무르게 된다면 말채찍을 잡고서라도 따르고 싶다고 말하였다. 연수에 대해서는 중국 문인전각가의 시초 米芾(1051∼1107)과 관련된 일화 하나가 있다. 연수는 미불이 知事로 근무했던 지역인데 壽石의 産地로 유명하였다. 수석 수집이 취미였던 미불은 이 돌에 정신이 팔려 관청의 일을 게을리 하였고 결국 미불의 벗 楊傑이 시찰사로서 미불을 감독하러 갔으나 오히려 양걸마저도 수석에 마음을 뺏겨 미불이 자랑하는 수석 하나를 가로채 돌아왔다고 한다. 홍계우는 이 일화에 빗대어 김효대를 따르겠다고 한 듯 보인다. 또한 玩物喪志에 빠졌던 미불을 언급하면서 정사도 잘 돌보며 자신의 취미를 발전시킨 김효대를 넌지시 강조하였다. 이로 보아 홍계우 역시 인장에 대한 애호가 상당했을 것으로 짐작된다. 내지 마지막에서 두 번째 장* 이미지 파일 내 印章月南晩樵 : 홍계우의 號 ‘月南’ + 晩樵洪啓祐印 : 홍계우 이름季應 : 홍계우 字『四難譜題』는 조선시대 인장문화와 인장비평사에 있어 중요한 의의를 갖고 있다. 김효대가 문인 신분으로 自刻을 하고 印譜를 제작할 정도로 많은 양의 인장을 다루었다는 점에서 조선시대 문인들의 인장에 대한 강한 愛好를 볼 수 있으며, 凌壺觀 李麟祥(1710∼1760) 전각 유파의 인물 중 한명인 \'유약\'을 언급한 부분에서 당시 인장 관련 교유 역시 왕왕 있었다는 것도 확인할 수 있다. 이러한 점들은 문인들이 인장 유파를 형성하고 인보를 제작하면서 발전했던 17·18세기 조선 인장문화의 대표적인 사례이다. 내지 마지막 장* 이미지 파일 내 印章與爾同消萬古愁 : 李白의 詩 「將進酒」 마지막 구절그리고 기존 문인들의 인장 소재 글에서 인장에 대한 애호, 완물상지의 경계, 전문적인 식견을 드러낸데 이어 이 글에서는 인장에서 배울만한 점을 찾고 그 효험을 강조하였는데, 이를 통해 조선시대 문인들의 인장에 대한 긍정적인 인식의 변화도 함께 엿볼 수 있다. 『四難譜題』는 본래 “김양동, 「추사와 그 시대의 전각」, 『남정 최정균 교수 고희기념 서예술논문집』, 원광대학교 출판국, 1994.” 에서 처음으로 일부 공개되었고, 본래 故 고재식 선생님의 소장본이다. 필자가 석사논문 작성과정에서 김양동 선생님께 자료를 제공받아 원문 전체를 공개, 번역하였다.2021. 12. 14글씨21

-

[Interview]

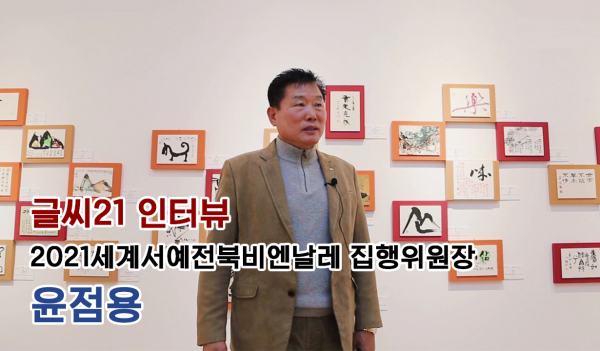

2021세계서예전북비엔날레

세계서예전북비엔날레가 11월 5일(금) 온라인 개막식을 시작으로 12월 5일(일)까지 한국소리문화의전당과 14개 시·군 28개소에서 성황리에 행사를 마쳤다. 이번 비엔날레의 주제인 ‘자연을 품다’는 서예에 담긴 자연의 심오한 원리와 가치를 탐구해 보자는 의미를 담고 있다고 한다. 올해 행사의 가장 큰 특징은 세계 각국 3천여 명의 참가를 통한 서예 장르의 확장과 융합, 그리고 디지털 전시를 통한 전시의 다각화와 확장성에 있다. 서예의 발상지인 동양 삼국(한,중,일) 중 대한민국의 예향 전주에서 서예인의 가장 큰 축제가 꾸준히 열린다는 것은 분명 우리에겐 축복이다. 이에 본 행사의 집행위원장을 맡고 있는 ‘호암 윤점용’ 선생을 모시고 세계서예비엔날레의 의의와 각 분야별 주제를 가지고 앞으로 나아갈 방향에 대해 구체적 설명을 들어보았다. 2021. 12. 14글씨21

-

[News]

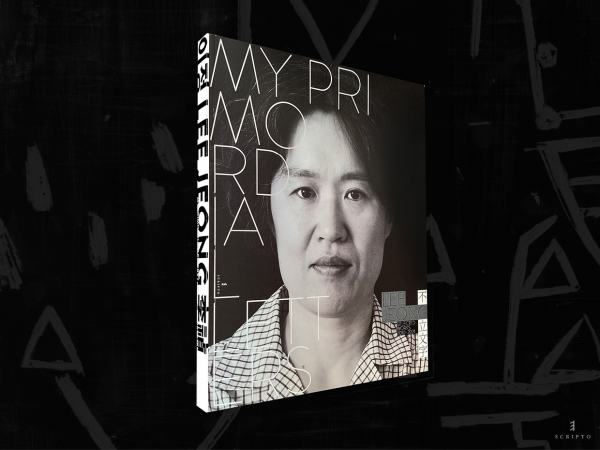

에디시옹 스크립토 두 번째 프로젝트 : 이정 작품집 <불립문자>

에디시옹 스크립토가 두 번째 프로젝트로 이정 작가의 작품집 <불립문자: My Primordial Letters>를 선보인다. 불립문자(不立文字)는 \'진리는 문자가 아닌 마음으로 전달한다\'라는 뜻으로, 이정 작가의 작품을 관통하는 주제를 담고 있다. 이정 작가는 서예로 대중과의 소통을 고민하면서 기존 서예의 틀을 깨고 새로운 미디어를 접목해 서예를 추상 미술로 승화하는 작업을 이어오고 있다. 작가는 해석하기 어려운 한자를 시각적으로 쉽게 접근할 수 있도록 글자의 형태와 의미를 분해하고 재조립한다. 그리고 만들어지는 기호와 글자 파편을 설치, 영상, 조각, 석고를 사용하며 신新 서예를 모색한다. 작가는 1998년 \'한국서예청년작가\' 선발을 시작으로 국내 서예 분야의 상을 다수 수상했고 국립현대미술관 미술은행 등에 작품이 소장되어 있다. 서예를 고리타분한 전통문화로 인식하는 대중과 교감하지 못하는 현실을 개선하고 훌륭한 한국의 문자 예술가(서예가)를 국내 및 해외에 알리고자 에디시옹 스크립토와 함께 이 프로젝트를 기획했다. 작가는 서문에서 \"문자를 버리고 마음으로 소통하는 여지는 \'불립문자不立文字\'의 사전적 의미와 뜻을 같이한다. 불경에서 유래한 불립문자는 \'진리의 깨달음은 스승의 말과 글이라는 수단을 떠나 인간의 마음을 꿰뚫고 본성을 보아야 함\'을 의미한다. 오늘날 사람들이 이해하지 못하는 텍스트를 고집하기보다 문자를 넘어 소통할 수 있는 방향을 찾았다.\"라고 밝혔다. 본문은 황인옥, 이인숙의 평론으로 시작해서 2010년부터 2021년까지 이정 작가의 작품을 담고 있으며 인터뷰 챕터에서는 작가의 작업 철학과 서예에 대한 생각을 엿볼 수 있다. 에디시옹 스크립토는 서양 문자 예술 도서를 한국에 소개하고, 한국의 문자 예술을 해외에 알리고자 설립한 문자 예술 전문 출판사다. 문자 예술 분야에서 자기만의 뚜렷한 색을 가지고 작업하는 예술가를 대중에게 소개하고, 전통과 현대를 아우르는 문자 예술의 아름다움을 전파하고 있다. 2019년 발간한 이완 작가의 <돌의 상처>는 국내 첫 한글 전각 작품집으로 작가가 십여 년간 새긴 삼 백 점의 한글 전각을 담고 있다. <불립문자: My Primordial Letters>는 현재 텀블벅에서 펀딩 프로젝트로 진행하고 있으며 텀블벅 후원자를 위한 한정판 케이스와 작가가 서명한 책을 선착순 100분에게 제공한다. 자세한 내용은 텀블벅 홈페이지에서 확인할 수 있다. www.tumblbug.com/my_primordial_letters 2021. 12. 16자료제공 : 에디시옹 스크립토

-

[Review]

제12회 동방문화대학원대학교 서예교육강사과정 졸업작품展

전시장 전경제12회 동방문화대학원대학교 서예교육강사과정 졸업작품전이 서울 종로구 인사동 백악미술관 전관에서 2021년 12월 9일부터 15일까지 일주일 동안 열렸다. 이당 김미경 · 墨梅 · 70×135㎝이번 작품전에는 12기 졸업생 20명이 2년 간 이론과 실기를 병행하며 갈고 닦은 실력을 담아낸 서예, 전각, 사군자, 문인화, 캘리그라피 등 다양한 작품이 전시됐다. 늘빛 박동희 · 훈민정음 서문 · 70×200㎝동방문화대학원대학교 이영철 총장은 “어려운 시기에도 불구하고 한 번의 휴강도 없이 원만하게 수업이 진행된 것은 12기 동학들의 서예를 향한 열정과 노력 덕분이다”라며, 예전에 경험하지 못한 방역수칙을 지키는 환경에서도 충실하게 과정을 마친 졸업생들을 치하했다. 면당 서학진 · 巖冬雪寒 · 70×200㎝한편 동방문화의 계승과 발전을 교학이념으로 개교한 동방문화대학원대학교는 2009년 서예교육 강사과정을 개설한 이후 지금까지 200여 명이 넘는 졸업생을 배출해 오고 있다. 운정 엄오섭 · 봉서 · 70×170㎝성담 이임연 · 芷潭 先生 詩 玉華臺 · 70×180㎝서예교육강사과정은 다양한 인성교육 교육기관에서 서예실기교육을 전문적으로 담당할 인재와 미래 서예계의 주역으로서 서예교육강사를 양성할 목적으로 개설된 과정으로, 서구문화의 무분별한 유입과 영향으로 동양예술의 근간인 서예가 전통문화의 주류에서 점점 도태되고 변질되는 현실에서 현 상황을 타개할 대안으로 마련됐다. 위정 이진영 · 茶山 先生 詩 過舟橋 · 70×180㎝운호 이진호 · 된장(자작 시) · 70×70㎝본 과정에는 서예 전공 학사학위 소지자, 타 전공 학사학위 소지자로 서예공모전 입선 3회 이상자 혹은 공모전 5회 이상 입특선자 등이 지원할 수 있으며, 4학기 과정을 마친 졸업생들은 졸업 후 작품활동은 물론 전국 각지 기관에서 서예강사로 활약할 수 있다. 일중 최경훈 · 底兄(나훈아의 테스형) - 태헌 선생 한역 · 70×200㎝동방문화대학원대학교 평생교육원 백원기 원장은 서예를 자동차 운전에 빗대 붓은 자동차, 먹은 기름, 화선지는 드넓은 대지라며, “그 동안 주로 문방사우 자체와 겨뤄왔다면, 이제부터는 붓을 마법의 빗자루삼아 꿈과 현실, 과거와 현재, 미래, 지구와 우주, 시공간을 넘나드는 환상적인 여행을 시작하길 바란다”라고 졸업생들을 격려했다. 2021. 12. 07객원기자 한동헌 <전시정보>제12회 동방문화대학원대학교 졸업작품展전시기간 : 2021. 12. 9(목) ~ 12. 15(수)전시장소 : 백악미술관 전관(서울 종로구 인사동9길 16)문의 : 02-734-4205

-

[Review]

단천 원종석 갑골문자展

전시장 전경단천 원종석 작가의 ‘갑골문자전’이 서울 종로구 인사동 ‘갤러리 경북’에서 2021년 12월 8일부터 12일까지 닷새 동안 열렸다. 自彊不息(자강불식) · 18×68cm영주에서 작업하며 활발한 작품 활동을 펼치고 있는 원종석 작가는 지역 내외에서 주목 받고 있는 신예 작가다. 원광대학교 서예과와 안동대학교 대학원 한문학과를 졸업한 원종석 작가는 2018년 인간과 자연의 조화를 주제로 작업을 하기 시작했다. 梅梢上月(매초상월) · 93×42cm2019년 사자소학을 시작으로 추구, 계몽편, 동몽선습, 천자문, 명심보감, 채근담, 고문진보, 논어, 맹자, 대학, 중용, 서경을 공부하며 문자를 선별해 전각의 소재로 삼고, 갈고 파고 찍는 작업을 해왔다. 이후 좋은 문자를 전각의 소재로만 사용하기 아까워 서예로도 작품 영역을 넓혔다. 空虛(공허) · 143×75cm‘갑골문자’를 주제로 한 이번 전시는 원종석 작가가 해온 전각 새김작업의 맥을 발전시켜 신선한 감각으로 묵향을 담아낸 서예 작품이라는 평가를 받았다. 長道(장도) · 127×70cm원종석 작가는 “갑골문자의 매력을 꼽자면 자유분방하고 친숙한 느낌과 날카로운 맛을 먼저 생각하지만, 날카로움 속에 그 깊이는 말로 표현이 되질 않는다.”라며, “붓으로 그 날카로움과 깊이를 표현하고 자유분방함 속에 자리 잡고 있는 질서 또한 표현해보려 했다.”라고 소감을 밝혔다. 昌熾壽富(창치수부) · 133×33cm원종석 작가는 2019년 영주148아트스퀘어 레지던시 작가를 계기로 전통 서예를 바탕으로 한 작품과 자연의 조화를 주제로 한 ‘하모니’ 시리즈로 현대 서예 분위기의 개인전을 열었으며, 같은 해 10월 서울과 영주에서 잇달아 개인전을 열었다. 이듬해 2020년에는 코로나 상황에서 작품 활동에 열중해 단천 원종석 ‘전각전’을 안동과 서울에서 개최한 바 있다. 윤동주님의 서시 · 53×25cm대한민국서예대전 초대작가와 경북서예대전 초대작가 및 심사위원을 맡았으며, 현재 경북청년작가회와 한국미술협회 회원으로 석정서실을 주재하고 있다. 2021. 12. 15객원기자 한동헌 <전시정보>단천 원종석 갑골문자展전시기간 : 2021. 12. 8(수) ~ 12. 12(일)전시장소 : 갤러리 경북(서울 종로구 인사동길 36 원빌딩 4층)문의 : 02-737-8882

-

[Review]

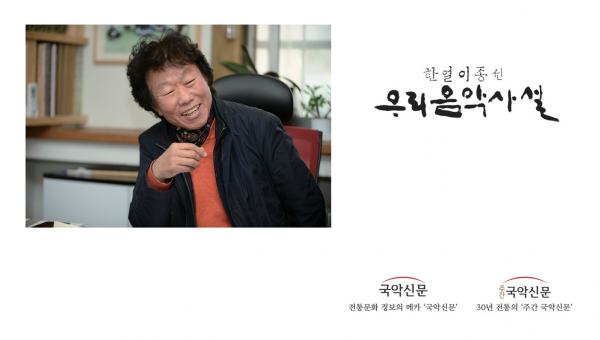

한얼 이종선展, ‘한글서예로 읽는 우리음악사설’

成三問의 시 · 45.5×27.5cm서예가 한얼 이종선 작가의 개인전 ‘한글서예로 읽는 우리음악사설’이 서울 종로구 인사동 백악미술관 3층에서 12월 9일부터 15일까지 일주일 동안 열렸다. 이종선 작가는 전통 서예를 바탕으로 서예를 현대적으로 창작해 한글의 상형성을 완성하는 작품 활동을 펼쳐왔다. ‘한글서예’ 자체가 한글이 본격 사용되기부터 이기 때문에 역사가 백 년 정도밖에 되지 않아 그만큼 작가의 운용 여지가 많은 분야로 꼽힌다. 삼주선생의 시 · 51.5×56.5cm3년만에 열린 이번 개인전에서는 국악신문에 인기 연재 중인 ‘한얼 이종선의 한글서예로 읽는 우리음악사설’의 2020년 9월 20일자 제1회 작품 ‘가곡원류’ 소재 시조 ‘梅影이~’부터 2021년 11월 24일자 제64회 안민영의 ‘어리고 성긴 가지~’까지 64편 중 52편이 선보였다. 안민영선생의 시 · 45×40.5cm이 작품들은 돋보이는 한글 ‘민체의 멋’을 비롯한 다양한 궁체와 고체, 한문 행초서체와 예서, 호태왕비체의 필의를 더해 자, 행간을 자유롭게 운용하며 균형을 이루는 질량분할법을 잘 드러냈다는 평가를 받았다. 庚子立冬 · 27×33cm이종선 작가는 “한글은 상형성에 취약하기 때문에 독자미의 표출이 어렵다. 당연히 글자와 글자 행과 행의 조화가 필요하다.”라며, “글자와 행과 여백의 소통을 통해 전체를 하나로 이끄는 것이 내 작업의 핵심이다.”라고 소개했다. 作者未詳의 옛노래 · 33×44cm한편 이종선 작가는 한국서학회 이사장, 성신여대 미술대학 동양화과 초빙교수와 한국서총 총간사를 지냈고, 지금은 경희대 교육대학원 초빙교수, 예술의전당 서예박물관 강사, 중국난정서회 서울연구원장으로 ‘유농서회’에 주재하고 있다. 작자미상의 글 · 22×67cm불교방송개국기념비, 고려대학교 100주년기념관비 등의 금석문을 남겼고, 그의 작품은 국립현대미술관, 예술의전당 서예박물관, 성균관대학교, 한글학회, 김대중기념관 등에 소장되어 있다. 李忠武公의 시 · 73×27cm전시 작품은 1백만 원에서 3백만 원 정도로 판매됐는데, 첫날에만 10여 편이 관람객의 품에 선택된 것으로 알려졌다. 2021. 12. 18객원기자 한동헌 <전시정보>한얼 이종선展, ‘한글서예로 읽는 우리음악사설’전시기간 : 2021. 12. 9(목) ~ 12. 15(수)전시장소 : 백악미술관 3층(서울 종로구 인사동9길 16)문의 : 02-734-4205

-

[Review]

융합서예술가 양상철 제18회 개인전 <홀연히 바람으로 부터>

전시장 전경융합서예술가 한천 양상철 작가의 열여덟번째 개인전이 ‘홀연히 바람으로 부터’라는 주제로 제주특별자치도문예회관 제1전시장에서 2021년 12월 4일부터 9일까지 엿새 동안 열렸다. COVID-19 era no.21-2 · 116.8x91.0cm양상철 작가는 제주에서 태어나 제주를 기반으로 영주십경을 비롯해 제주를 담은 글과 그림 작업을 하는 대표적인 제주의 작가다. 50년 넘게 전통 서예와 현대 서예를 병행하고 있으며, 20여 년 전부터 자신의 방식으로 창작해온 현대 서예를 융합서예술이라고 이름 붙였다. Illusion No.21-11 · 2021이번 개인전에서는 작가가 \"제주의 바람은 빠르고 언제 어디서든 홀연하다. 초서 또한 빠르고 우연하여 바람과 같다\"며 선택한 초서를 중심으로 작업한 작품들이 선보였다. 노동의 신선함에 대한 아버지 말씀 · 130.3x89.4cm특히 작가가 손으로 그린 작품 2~3점을 디지털 화면으로 옮겨 서로 합치고 해체하며 탄생시킨 \'일루전(Illusion)\' 연작이 새롭게 선보여 눈길을 끌었다. 글과 그림을 디지털 기반으로 확장해 둘의 경계를 허문 작품이라는 평가를 받았다. 바람에 풀잎처럼 · 162.2x130.3cm양상철 작가는 “동서의 미학을 구분하여 바라볼 필요가 없다. 미학적 모순의 논점을 초월하여, 융합하는 자세와 시대미를 읽는 지식과 미래를 보는 혜안이 요구되는 시대라고 생각한다.”라며, “그 동안 줄곧 서예의 정신성에 회화적 직관을 융합하는 작업을 해왔다.”라고 밝히기도 했다. 부러지다 · 116.8x91.0cm서귀포시에서 태어난 작가는 중학생 시절 소암 현중화 선생에게 서예를 배웠다. 한문 행초서로 한국서가협회초대작가상을 수상했고, 서예 월간지에 \'현대 서예를 진단하는 논고\'를 2년간 연재했으며, 초대 개인전 18회와 국내외 초대 및 단체전에 400회 이상 참가했다. 원시회귀(原始回歸) · 2019그의 작품은 국립현대미술관 미술은행, 예술의전당, 중국 장해미술관, 제주도립미술관, 제주현대미술관, 성균관대박물관 등에 소장되어 있다. 2021. 12. 16객원기자 한동헌 <전시정보>융합서예술가 양상철 제18회 개인전<홀연히 바람으로 부터>전시기간 : 2021. 12. 4(토) ~ 12. 9(목)전시장소 : 제주특별자치도문예회관 제1전시장(제주 제주시 동광로 69)문의 : 064-710-7633