서예·캘리그라피 Calligraphy

-

[News]

석창우 화백 양팔 없이 의수에 의지한 땀의 결정체, 성경필사 완필

‘수묵크로키’란 영역을 개척했던 석창우 화백이 3년 6개월 동안 써내려간 성경필사가 2018년 7월 9일 완료되었다. 2015년 1월 30일 구약성경 창세기를 시작으로 2017년 8월 20일 구약필사를 완료, 그로부터 약 1년여 만에 신약성경까지 완료하였다. 석창우 화백 성경필사 장면하루 4~5시간씩 써내려간 성경필사는 길이 25m, 폭 46cm 화선지 총115개 분량으로 총 길이가 2,875m에 이른다. 석창우 화백은 의수에 의지하여 쇠갈고리에 붓을 끼고 한 획 한 획 집중과 정성을 다한 노력의 결정체이다. 이 과정에서 사용된 붓만 7자루가 소모되었다고 한다. 양팔이 없어 의수에 의지하던 수묵크로키 화가가 성경필사에 매진했던 이유는 60세가 지나고 보니 전기감전사고가 있기 전 양팔을 갖고 살았던 30년의 삶과 사고 후 30년의 삶을 보았을 때 팔 없이 살았던 30년이 훨씬 소중하고 행복했다는 사실을 깨달았다. 석창우 화백 성경필사 장면감전사고로 침상에 누워있던 자신에게 그림을 그려달라고 칭얼거리던 어린 아들의 모습, 쇠갈고리에 펜을 끼어 그려냈던 참새와 독수리, 수묵화에 입문하고 수묵크로키라는 장르를 개척했던 힘겨웠던 시간들을 되돌아보니 이 모든 것이 하느님의 섭리고, 계획해 놓으신 삶의 여정이라는 생각을 하게 되었다. 또한 지난 30여 년 동안 손이 되어준 ‘아줌마’가 없었다면 불가능했다는 생각에 남을 생을 보내기로 결심하였다. ‘아줌마’는 ‘사모님’이 되었고, 이후 하느님께 감사하며 성경필사를 통해 보답하기로 결심한 것이다. 이 성경필사를 위해 붓과 먹물은 명신당필방에서 후원하였다. 한편, 성경필사와 함께 자신의 붓글씨를 디지털 폰트로 전환하는 작업도 병행하여 7월 중순경 폰트서체로 ‘석창우체’를 만나 볼 수 있다고 전했다. \'석창우체\' 폰트샘플그는 2014 소치동계장애인올림픽 폐막식에서 평창동계올림픽을 알리는 수묵크로키 시연을 펼쳤으며, 2018 평창동계패럴림픽 폐막식 퍼포먼스와 TV광고, 매스미디어의 인터뷰, 전시, 공연 등을 전개해왔다. 석창우의 수묵크로키 시연을 본 평론가들은 그가 찰나에 대상의 혼을 훔치는 신비로운 재주를 지녔다고 말한다. 특히 빠른 동작을 순식간에 잡아내는 붓 터치는 현장을 생중계하는 것처럼 박진감 넘치는 경기장면을 담아낸다. 석창우 화백은 명지대학교 전기공학과를 졸업, 국·내외 개인전 41회(미국, 독일, 중국, 프랑스, 영국 등), 국·내외 그룹전 260여회, 퍼포먼스 190여회, 국·내외 방송 출연 100여회(일본 NHK 뉴스와 KBS1 열린음악회, 강연100도C, 아침마당 등), 교과서 작품수록(중·고등 미술,도덕, 체육지도서 등)이 되어있으며, 대한민국서예대전초대작가이다. 2018. 7. 23글씨21 편집실

-

[News]

<2018 SACCallife 한국서예 미래전>의 작가 51명 선발

한국서예단체총협의회(서총)과 예술의전당이 공동주최하는 <2018 SACCallife 한국서예 미래전>의 작가 51명이 확정되었다. 2탄으로서 작년의 <오늘의 한국서예전>에 이어 열리게 된 이번 전시는 한국서단의 젊은 작가군의 실태를 파악하고 그들의 서예적 능력과 지향점을 조명하여 한국서예의 미래를 가늠해 보는 의미를 갖는다. 49세 이하의 젊은 작가를 대상으로 포트폴리오를 통해 선발된 작가들의 면면을 보면 한문서예와 한글서예, 문인화, 전각 등의 서예 각 분야에 천착하면서 전통을 바탕으로 현대적 조형성을 나타내려는 실험정신을 엿 볼 수가 있다. 이번 전시에서 전통으로 부터의 제3지대나 젊은 시각으로 이해되고 있는 한국서예의 진면목을 볼 수 있을 것으로 기대되고 있으며, 한국서예의 발전방향도 예측할 수 있는 중요한 전시가 될 것으로 예상된다. 선발된 작가들은 8. 25일 까지 작품제작을 완료하고 오는 9월 21일 10월 14일 까지 24일간 예술의전당 서예박물관에서 전시를 갖게 된다. 전시기간 동안 작가들과의 대담프로를 포함한 세미나가 열릴 예정이고, 관람객과 소통할 수 있는 여러 가지의 프로그램을 계획하고 있으며, 작가들의 작품을 객관적 시각으로 평가할 수 있는 시스템을 준비하고 있다. <2018 SACCallife 한국서예 미래전>에 선발된 작가는 다음과 같다. 경현실 권상희 권정구 김문희 김민경 김상년 김수나 김재천 김진숙 김현구 김화복 남부원 노재준 민승준 박광근 박성호 박세호 백재현 변혜인 심성로 양 영 양성주 양현석 오광석 우도규 윤선혜 윤시은 이광호 이덕희 이대근 이도경 이도영 이민경 이상순 이신영 이연주 이 완 이은영 이재철 이종암 이현정 정미영 정준식 조향진 차호준 채송화 최다은 최민숙 치엔레이 홍순형 황미숙 2018. 7. 23글씨21 편집실

-

[Review]

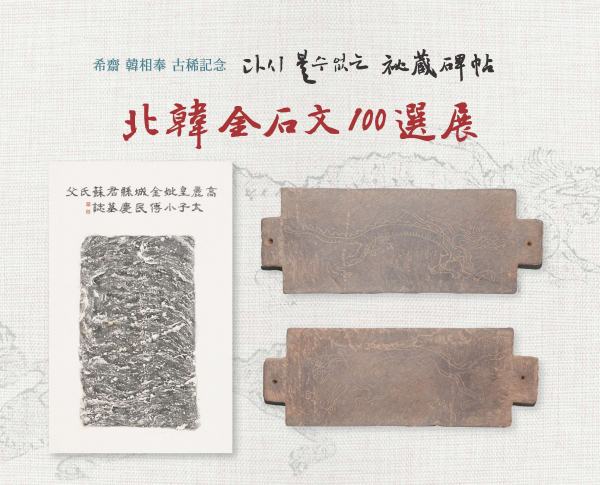

희재 한상봉 고희기념, 북한금석문 100선 출간 및 전시개최

지난 19일 백악미술관에서 희재 한상봉 고희기념, 북한금석문 100선 전시회가 열렸다. 한상봉 선생은 2014년 3월 북한금석문 100선전에 이어 다시 한 번 북한 소재 고려와 조선시대의 묘지명을 모아 전시 개최함과 더불어 ‘한국금석문연구 총서③ 『북한금석문 100선』을 출간했다. 이번에 출간 및 전시되는 자료 중 주목할 것은 고려의 崔弘宰의 誌石과 皇妣蘇氏父民慶의석과과 사신도이다. 또 조선시대 燕巖 朴趾源이 지은 淮海朴氏와 崔公墓誌銘이다. 이들 묘지명의 글씨는 19세기 초 개성지방의 명필이며 진체로 이름난 韓命相과 그의 아들 龍體의 진수를 터득한 宗樂의 글씨이다. 곽노봉 동방문화대학원대학교 교수는 서언에서 “그가 소장한 탁본은 수량이 많은 뿐만 아니라 역사성 · 특수성 · 작품성 · 예술적 · 학술적 가치가 있는 것들도 많다. 예술의전당이나 옥션 등에서 눈에 띠는 것들은 대부분 그가 소장하고 있는 것임을 알 수 있다.”라고 밝히며 한상봉 선생의 자료가 가지는 가치에 대해 강조했다. 한상봉 선생은 어려서부터 한문을 배웠으며, 탁본에 많은 관심을 가졌다. 일찍이 전국에 산재된 비석을 전부 탁본하여 한국금석학을 새롭게 정리할 뜻을 세우고 비석을 찾아다녔다. 이 과정에서 간첩이나 공비로 오인하여 경찰서로 끌려가거나 가시넝쿨에 상처를 입기도 하였으며, 심지어 높은 벼랑을 오르다가 떨어져 기절을 한 적도 있었다. 이러한 그의 금석연구에 대한 사랑과 열정은 이번 전시와 책 발간을 통해 숭고한 업적으로 인정받고 있다. 또 선생은 「탁본의 아름다움」이라는 글에서 “금석학은 인류가 남긴 유물 중에 새겨진 연대에 의거해서 인류의 과거를 연구하는 학문으로 정신사의 발달과정도 살펴보아 올바른 지침으로 삼고자 함이 목적이다. 금석의 연구는 고고학적 목적과 서체의 연구 등 여러 가지 학문을 위해 시작되었지만, 지금은 학자들이나 호사가뿐만 아니라 일반인들도 취미로 하고 있다. 탁본의 성행으로 지금까지 적게나마 문헌으로 남아 명맥을 유지하게 된 것은 수많은 금석학자와 서예가들의 부단한 노력의 결과이다.”라고 하였다. 이는 금석학에 대한 그의 애착과 사명감을 엿볼 수 있다. 희재 한상봉 선생은 “어렵게 실물과 탁본을 함께 전시장으로 옮겨 여러 연구자들과 서예가들 그리고 북한자료에 관심 있는 분들에게 도움이 되고자 노력하였습니다.”라며 자신이 가지고 있는 소중한 자료들을 나누고자 했다. 한상봉 선생은 한국서예협회 초대작가, 이사, 심사위원, 운영위원을 역임. 한국서예협회 서울지회 이사, 심사·운영위원을 역임하였다. 한국서지학회 회원, 한국고서연구회 이사, 한국미술사연구회 회원, 한국미술품감정협회 감정위원, 한청서맥 회원으로 활동중이며, 현재 한국서예금석문화연구소장을 맡고 있다. 2018. 7. 23취재 김지수 기자 <전시 정보>희재 한상봉 고희기념, 북한금석문 100선展기간 : 2018. 7. 19 ~ 8. 1장소 : 백악미술관

-

[Review]

동인아파트-아이들의 기록展

온라인 네트워크 플랫폼으로 시작된 프로젝트 그룹 ‘로컬 포스트(대표 김미련)\'와 ’서예도서관(대표 민승준)‘이 기획한 <동인아파트-아이들의 기록展>이 대구 독립영화 전용관 오오극장 삼삼다방 갤러리에서 7월 24일부터 30일까지 열린다. 아파트는 근대화의 과정을 거쳐 가는 하나의 상징으로 볼 수 있다. 살아가는 사람들의 손을 거치면서 아파트는 처음의 의도와는 다르게 수정되고 덧붙여지며, 변질되면서 각자의 공간과 의미를 만들어 왔다. 이 때문에 삶의 모습, 흔적이 곳곳에 남아있다. 1.문지르기_ 탁본(왼쪽부터 ·1동 나선형 난간 1층 ·2층 사이 곡선형 난간 ·동인아파트 서편 아름들이 나무 그루터 ·3동 후문 맨홀뚜껑 ·동편 담장 ·4동 앞 서편 그루터기 ·1동 나선형 계단 1층 기둥)하지만 오래된 아파트는 빈민들의 주거지이며 노후하여 안전하지 않다는 이유로 시급히 철거되거나 재건축되어야 하는 도시의 흉물쯤으로 여겨진다. 이러한 인식에도 불구하고 공동주거의 역할을 수행하며 공동체로서의 삶의 양식이 보존되어 인간의 삶에 배려가 담긴 아름다운 공간이다. 2. 떠내기_ 동인아파트 바닥과 벽, 사물을 점토로 본뜨기(·3동 동편뒷담 앞 강아지 발자국 ·4동 2층 난간 가림벽 ·비석: 사랑의 담허물기, 2000 造 ·성진규_4동 2층 나선형 계단 바닥)동인시영아파트는 1969년에 지어진 대구에서 가장 오래된 아파트로 4층 복도식에 나선형 경사로가 계단을 대신한다. 41년의 역사를 가진 아파트가 2018년 재개발에 착공해 2020년 입주라는 계획아래 ‘LH참여형 가로주택정비사업’이라는 명목으로 재건축이 결정되었다.3.지우기_동인아파트 신문기사와 부동산매물정보(·6신문사의 신문기사 동인아파트기사 지우기 ·부동산매물정보 동인동일대를아이들이 지우고 겹치면서 드로잉한 작업)아이들이 동인아파트에서 탐사놀이 작업을 통해 찾아낸 장소와 과정을 사진으로 담은 엽서로서 전시 관람자들이 직접 동인아파트주민께 엽서편지를 쓰고 보낼 수 있다.이번 전시의 참여자는 우혁이, 우혁아빠, 수현이, 자현이, 자현엄마, 수현아빠, 시원이, 시원 할매, 아준이, 지후, 지후엄마, 서연이, 연이엄마, 조경희 작가, 김미련 작가, 꽃순이(강아지), 꽃순이 할매, 동인아파트관리실장, 소장, 동인아파트 주민들이다. 동인아파트 4동 난간 가림벽을 점토로 떠내기아이들이 기록하고 탁본하고 본뜨고 새긴 작업이 전시된다. 흔적들을 자신들의 작품으로 남기며 잊혀져가는 소중한 흔적을 기억에 담는 감성교육이 되었다. 동인시영아파트의 기록 작업은 근대적 건축물이 지닌 상징성과 주변지역의 역사성이 뒤섞인 공간에 대한 탐사와 함께 도시 공간, 삶, 예술과의 다른 관계모색을 위해 지속적으로 진행 되어야 할 문제이다. 2018. 7. 27글씨21 편집실 <전시 정보>동인아파트-아이들의 기록展기간 : 2018. 7. 24 ~ 7. 30장소 : 대구 독립영화 전용관 오오극장 삼삼다방 갤러리(11:00~22:00)기획 : 서예도서관 & 로컬포스트

-

[Review]

제15회 고윤서회전(四書 書藝展)

고윤서회는 법고창신의 깃발을 걸고 초민 박용설 선생의 지도 아래 주제를 선정하여 국내와 해외에서 두루 전시를 개최해오고 있다. 한글, 한문의 각 서체와 漢詩, 禪詩 등 서체의 근원과 내용을 탐구한다. 박용설 作 - 躬行君子 43x34cm이성곤 作 - 不爲也非不能也 60x34cm 옥용대 作 - 德之不修 70x140cm이번 전시회에서는 제15회를 맞이하여 四書(대학, 중용, 논어, 맹자)에서 선문하여 작품을 선보였다. 이성곤 고윤서회 회장은 서문에서 “고전을 읽는 이유는 말할 것도 없이 회고통금(會古通今)하기 위해서입니다. 온고하지 않고는 지신을 할 수 없기 때문입니다. 고전을 바탕으로 하지 않는 서예는 사상누가이라 할 수 있습니다. 사서에서 우리는 많은 삶의 지혜를 얻을 수 있고 이것을 작품으로 무르익게 하여 세상에 내놓아야 한다고 생각합니다.”라고 말했다. 민경희 作 - 疆爲善 35x70cm 김성자 作 - 明明德 70x135cm김남철 作 - 樂善不卷 35x135cm 논어를 읽고 난 후의 반응은 네 가지라고 한다. 첫 번째는 읽으나 마나 한 사람, 두 번째는 한두 마디 좋은 글귀를 얻어 자랑하는 사람 그리고 세 번째는 그저 논어의 내용을 좋아하는 사람, 마지막으로 너무나 감동하고 기뻐서 춤을 추는 사람이라고 한다. 고윤서회는 이런 고전에서 받은 감동을 서예작품으로 승화한다. 앞으로도 감동의 춤이 더욱 빛을 발하길 바란다. 2018. 7. 31글씨21 편집실 <전시 정보>제15회 고윤서회展<四書 書藝展>기간 : 2018. 7. 3 ~ 7. 8장소 : 김해 문화의전당 윤슬미술관 제3전시실

-

[Interview]

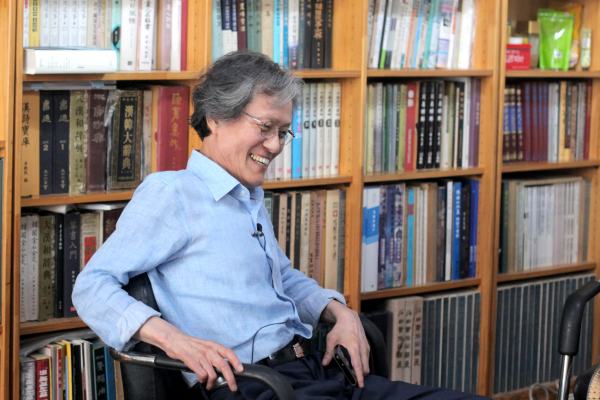

이 작가의 思생활, 황방연

“서예는 나에게 오만과 겸손을 느끼게 해준 고귀한 존재” - 성재 황방연 전북 고창 출신인 석전 황욱 선생은 수전증을 극복하기 위해 악필법을 사용하기 시작하였다. 자기극복과 정진으로 노년에 마지막 예술혼을 꽃피운 그는 전북 서예의 맥을 잇고 있다는 평가를 받는다. 황욱 선생은 슬하에 삼남일녀를 두었었으나 사상 문제 등으로 인해 월북하여, 곁에 남아있던 막내에게서 얻은 장손인 성재 황방연에게 집착하였다. 성재 황방연은 어릴 적부터 이어온 조부 황욱 선생의 관심 속에서 서예를 시작하였으며, 갑작스러운 사고로 잠깐의 방황의 시간 속에서도 그를 이끌었던 것은 바로 황욱 선생이었다. 서예, 문인화 등 한 가지에 몰입하는 성향이 강한 황방연은 서예에 도취되어 오만함을 느끼다가도 서예로 인해 겸손함을 느끼게 되는 등 인생에서 서예란 행복 그 자체였다. Q. 선생님의 호인 ‘성재’는 깰 성(醒)자에 재계할 재(齋)를 사용하고 있는데요, 자세한 뜻과 사용하시게 된 계기가 무엇인지 궁금합니다. 원래 호라고 하는 것은 대단한 의미를 부여하여 쓰는 것은 아니라고 알고 있어요. 저의 호(성재)는 작고하신 석전 조부께서 지어주신 호입니다. 제가 철없던 시절에 과음을 하는 것은 몇 번 보시고는 그것을 걱정하는 마음에서 지어주셨지요. 후담으로는 30대 초반에 저를 부르셔서 호를 바꿔야겠다는 말씀을 하셨어요. ‘이제는 네가 술을 그리 조심하지 않아도 되겠다.’라고 하시면서 사슴록(鹿)에 샘천(泉)자를 써서 녹천(鹿泉)을 지어주셨는데, 저는 왠지 지금의 호를 일찍부터 사용해서 그런지 ‘성재(醒齋)’가 마음에 들어서 감히 거부를 했었죠. 그 이후에는 줄곧 지금의 호만을 사용했습니다. Q. 서예를 시작하시게 된 계기가 조부이신 석전(石田) 황 욱(黃旭 1898~1993) 선생님께 있을 것 같습니다. 조부로서의 황 욱 선생님과 서예 스승으로서의 황 욱 선생님의 다른 점이 있으셨는지요? 절대 나눠질 수 없습니다. 불가분입니다. 조부께서 서예를 사랑하셨던 것과 늦게 본 장손인 저를 사랑하셨던 마음은 차이가 없었어요. 조부께서는 3남 1녀를 두셨었습니다. 당시 유난히도 사상 문제가 많았을 때였는데, 그때 장자와 둘째 아들을 다 잃으시고, 막내아들에게서 얻은 아들인 제가 장손이 되었죠, 더구나 어린 장손에게 서예의 재주를 느끼시고는 장손에 대한 집착을 보이셨습니다.그리곤 결국 저도 모르는 사이에 서예에 빠져들어있던 것을 느끼게 됩니다. 그리고 20대 초반에 국전에 입선을 하거나 전라북도에서 상을 받으면서 자신감이 생기고, 오만함까지 곁들여져 서예를 꼭 해야겠다는 운명같이 느껴졌습니다.어릴 때부터 석전 할아버지께 공부를 배웠는데, 할아버지께서는 기법에 대해 자세히 설명을 해주시는 분이 아니었습니다. 자연스럽게 그분이 하시는 것을 옆에서 따라 쓰고 모습도 많이 보고 공부했어요. 상당히 오랜 시간 동안 그렇게 공부를 했습니다. 제가 처음 국전에 입선할 때도 실은 석전 할아버지가 쓰셨던 체입니다. 그런데 어느 날 갑자기 거기에서 벗어나 제 것이 따로 있어야겠다는 생각이 들었습니다. 당시 여초 선생님께서 서법에 대해 여러 가지를 논하시곤 할 때였는데, 그때부터 서법에 대한 서책을 보기 시작했습니다. 지금은 예술원 회원이신 일랑 이종상 선생님께 문인화 공부를 2-3년 동안 했습니다. 그 선생님께 배우면서 가장 크게 느꼈던 것은 어떤 것을 공부하고, 또 어느 것을 통해 내가 공부할 방향을 설정할 것인가에 대해 많이 느꼈습니다. 근현대명가서품전2017Q. 갑작스러운 사고가 있으셨다고 들었습니다. 팔을 다치신 후 다시 서예를 시작하기 힘드셨을 것 같은데요. 그때의 일을 이야기해주실 수 있으실까요? 갑작스럽게 사고를 당해 오른쪽 팔을 다치게 되었지요. 당시 저도 그렇게 생각했지만 웬만한 사람이라면 모두 손으로 붓을 잡을 수 없는 상태가 됐어요. 그래서 방황을 하게 되었어요 다른 방황이라기보다는 이제 서예를 못하게 된다는 것에 큰 방황을 하게 되었던 것 같습니다.이후 전주에서 서울로 와서 당시 유명한 동방연서회에 여초 김응현 선생님께 공부를 하며 여쭤봤습니다. ‘제 손이 이런데 글씨를 쓸 수 있습니까?’하고 여쭤보니 여초 선생님께서 ‘그게 무슨 상관이냐’라고 답하셨습니다. 그분은 항상 붓을 잡는 방법에 대해 깐깐하게 말씀하시고 지도하시곤 했었는데 저한테 그렇게 말씀을 해주셨지요. 그래서 그때부터 다시 서예에 천착해도 되겠다 하는 자신감을 갖게 되었지요. Q. 1993년 대한민국미술대전 서예부문에서 대상을 수상한 경력이 있으십니다. 이외에도 여러 큰 상을 수상하셨는데요, 젊은 시절 상을 수상하던 시절의 선생님과 시간이 꽤 지난 현재의 선생님이 달라진 점은 무엇입니까? 제가 93년도에 대상을 받았다는 소식을 들었을 때, 석전 할아버지께서 건강이 위독하실 때였습니다. 그래서 그때 전시장을 가보지도 못했습니다. 정신을 차려보니 생각이 드는 것이, 제가 그때만 하더라도 초서에 깊이 천착하지 못했던 것 같습니다. 그때까지만 해도 행서에 주로 많이 중점을 두고 공부를 할 때였어요. 그 순간에 초서를 공부할 때가 되었다고 라고 생각이 들었습니다. 중한서예가30인전 2010Q. 원광대, 동방문화대학원대학교 등 후학들을 양성하는데 힘써주고 계십니다. 강의할 때 후학들에게 특히 강조하는 부분이 있다면 어떤 것이 있습니까? 지금은 강의를 하고 있지 않지만, ‘예전에 어떻게 수업을 했을까’ 하는 생각이 들면서 또 ‘지금 하게 된다면 어떻게 할 것인가’에 대한 생각을 해보게 됩니다. 학교라는 것은 학교 나름대로의 특성이 있어서 학교가 요구하는 바가 있습니다. 학부나 대학원에서 똑같은 것만 나열하게 되면 맞지 않습니다. 그러나 ‘서예’라고 하는 한 가지 목표점을 가지고 이야기할 때 반드시 빼놓지 말아야 할 것들은 있습니다. 바로 ‘인내’, ‘소양’입니다. 소양이 없는 사람은 억지로 그것을 만들어 낼 수 없습니다. 소양이 있다면 또 인내가 꼭 필요합니다. 한국서예가협회전2011(제46회)Q. 선생님께서는 특히 초서에 일가견을 가지고 계신 것으로 알고 있습니다. ‘초서’란 어떤 예술인가요? 초서를 ‘어떤 예술’이라고 답한다는 것은 참 어려운 것 같습니다. 서예는 ‘藝’자를 쓰긴 쓰지만 서예를 예술이라고 하는 것에도 논란이 있습니다. 하물며 ‘초서’라는 것을 무조건 예술이라고 묶어놓고 이야기하는 것은 문제가 있죠. 초서를 원래부터 예술이라고 표현하기보다는, 서예 중에 ‘초서’라는 분야가 가지고 있는 예술성을 가지고 논할 수 있습니다.글자를 표기하기 쉽게 간략하게 만들어 놓은 것이 초서입니다. 초서에는 지금 우리가 말하는 초서의 형태만이 초서가 아닙니다. 예서에서 획을 생략하여 만든 것도 초서이고, 전서에서 획을 생략하고 간편하게 한 것도 초서이며, 초서의 시작으로 볼 수 있습니다.해서나 예서와 초서를 음악적으로 비교해보면 4/4박자나 6/4박자 등의 박자 개념과 같이 볼 수 있지 않을까 생각됩니다. 음악적으로 봤을 때 얼마나 놀기 좋은지의 문제이죠. 또 시로 본다면 산문시나 운율이 있는 시의 차이를 보면 이해가 쉽겠죠. 이렇기 때문에 서예 중에서 초서가 예술적으로 가장 근접하기 때문에 우리가 예술이라고 표현을 하는 것입니다.더 예술적으로 표현하기로는 사람의 개성, 감성, 희로애락, 자연의 모든 형상 등을 표현하기에 가장 편리한 것이 초서라고 할 수 있겠고, ‘예술이라고 말하기가 가장 무난하다’라고 볼 수 있겠습니다. 도연명 歸田園居 70x205Q. 위의 질문에 연계하여 ‘초서는 어떻게 쓰는 것인가’에 대해 시청자들에게 그 핵심을 얘기해 주시겠습니까? 초서는 초서답게 쓰면 되겠지요?(웃음) 이 질문은 제가 가르치고, 또 함께 공부하는 사람들에게 많이 들어봤습니다. 초서라는 것은 절대 익지 않으면 안 됩니다. 무엇보다 자연스러움 속에서 해야 합니다. 당대에 장언원이라는 화가가 말하길 망상, 형상을 잃어버려야 하고 학이, 내가 생각하는 이치에서 멀리 떠나가야 한다고 했습니다. 하지만 이것을 말하는 것은 쉽지만 실제 몸으로 행 하기는 쉽지 않지요. 무엇이든 보고, 알고 하는 정도를 떠나서 보지 않고도 상상이 되는 정도가 되어야 초서를 쓸 수 있습니다. 만고의 서예 역사 속, 초서에 있어서는 당나라에 두 사람이 있습니다. 뒤집어지는 욱이라 하여 장전(張顚)이라고 불렀던 장욱과 미친 듯이 썼다 하여 회소, 이 두 사람이 초서를 완성할 때 그 과정을 표현한 것이 있습니다. 장욱의 여러 표현 중에 하나는 어느 폭포가 있는데 굵은 물줄기의 폭포가 중간에 어느 바위에 부딪혀 깨지고 흩어졌다가 다시 모여 내려오고 또 부딪혀서 깨지고 또다시 모여서 내려오는 것을 보고 자신의 필법을 개발했다고 합니다. 또 회소는 스님인데, 검무를 하는 사람들이 검을 자유자재로 휘두르는 것을 보고 착안하여 자신의 필법을 만들었다고 합니다.두 사람의 공통점이 취한 후에 더 좋은 작품이 나왔다고 합니다. 한유라는 대문장가가 장욱에 대해 쓴 글 중에 가장 첫 부분에 장욱이 초서로 지금 시대까지 유명한 것은 아주 취한 뒤에 쓴 글이 마음에 들어 술이 깬 후에 다시 쓰려고 했으나 절반에도 미치지 못했다. 이것은 물아망상, 나와 그 대상을 잊어버린 후에 해야 한다. 어디에 메어서 하면 되지 않는다는 뜻입니다. Q. 대한민국미술대전 초대작가이면서 심사위원장을 역임하셨습니다. 많은 이들이 이전부터 각종 공모전과 휘호대회의 문제점을 지적해왔으며, 지금까지 개선하고 발전해온 것 같습니다. 현재 선생님께서 생각하시는 문제점은 무엇이며 해결방안을 제시해본다면 어떤 것이 있겠습니까? 제가 20년 전까지는 문제점에 대해 생각해본 적이 없었습니다. 그 이후부터 문제점을 조금씩 느끼기 시작했습니다. 저는 제도권 자체의 관행이나 형식에 대해 잘 알지 못했어요. 제가 미술협회에 분과위원이나 이사가 되면서 관여를 하게 되었고, 그런 과정을 통해 그전에 생각하지 못했던 부분들을 알게 되고 깨우치게 되었습니다. 지금에서야 후회스럽게 생각되는 부분은 너무 잘 알지 못했던 것도 있고, 어느 정도 느끼게 된 부분을 고치려고 나서거나 강력하게 반발하지 못했던 것입니다. 이제 와 문제점이 무엇이냐 하는 것은 중요하지 않습니다. 강력한 강제권을 가진 쪽에서 관여를 하여 약간의 강제성을 부여하지 않고서는 어렵습니다. 왜 이렇게 되었느냐하면, 국전이라고 하는 것은 국가단체에서 하는 것인데, 이것이 88년도에 민간단체로 넘어오게 되면서 한국예총이란 곳으로 넘어오게 되었는데 그 당시 예술인들의 소망은 국가적 관리차원에서 벗어나고자 했던 것인데 거기에서 벗어나 시간이 지나고 나니 이런 불협화음이 생겨난 것이죠. 그렇다면 이 문제는 다시 강제성이 필요할 것입니다. 아니면 단체 내에서 강력하고 능력 있는 사람이 누구한테도 다 지지 받을 수 있는 사람이 스스로 의지를 가지고 나서야 할 것입니다. 하지만 참 쉽지 않은 일입니다. 한중한묵전2012한국서예일품전2018霽月鳶飛 30x180x2Q. 선생님과 수 십 년 함께 해온 ‘서예’가 이젠 떼려야 뗄 수 없는 존재가 된 것 같습니다. 오랜 시간 공부해온 만큼 ‘서예’라는 것이 싫으셨을 때도 있을 것 같은데, 언제 가장 힘드셨습니까? ‘서예’라고 하는 것은 아시다시피 예전에도 직업으로 삼았던 적은 없었습니다. 국가에서 녹봉을 받고 그림을 그리는 화공은 있었지요. ‘서예’라고 하는 것을 직업으로 삼는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 저에게 석전 할아버지께서 서예를 하면 잘 살 수 있다고 하셨을 때 믿지 않았고, 좋아하지도 않았습니다. 그래서 직업으로 삼을 때도 갈등이 많았습니다.내가 다른 직업을 가지고 있으면서 ‘서예는 예술가만 하는 것이다’고 생각했었는데 어느새 남들을 가르치고 있었죠. 이것으로 경제적인 부분은 해결이 되었어요, 한때 있었던 서예의 붐으로 인해 예전에 가졌던 갈등은 사라졌습니다. 그런데 가르치는 것을 하다 보니 제 스스로 하는 예술에 대해 등한 시 되었습니다. 그래서 정신을 차리고, 제 공부에만 빠져있던 때가 있었습니다. 그때 스스로 오만했던 때였습니다. 하지만 오만하면 반드시 후회하게 됩니다. 그런데 제가 가지고 있던 오만함이 ‘서예’로 인해 위태로운 경계에서 조절이 되지 않았나 싶습니다. 그래서 오히려 지금은 후회하기보다는 고맙다는 생각을 하게 됩니다. 지금도 서예를 하는 자체가 좋고, 아직 공부할 것이 남아있다는 것에 희열을 느끼곤 합니다. Q. 후배 청년 작가들에게 꼭 전하고 싶은 조언이 있으시다면? 절대로 서두르거나 조급해하면 안 됩니다. 시대적인 흐름을 기다려야 합니다. 그리고 공부한 것은 내 스스로 빨리 밝히려고 할수록 숨게 됩니다. 중용에 보면 나타내려고 하는 자는 자꾸 숨게 되고, 감추려고 하는 자는 밖으로 보인다는 말이 있습니다. 이 말은 서예와 아주 잘 맞는 것 같습니다. 자신의 실력을 보이려고 할수록 결점이 많이 보이게 되고, 가진 것을 있는 그대로 보이려고 할 때, 장점과 결점이 나뉘어 보이는 것입니다. 자신이 가진 것보다 더 좋게 보이려고 하면 그것은 본인에게만 그렇게 보일 뿐 다른 사람에게는 결점만 비추게 될 것입니다.그리고 너무 과한 것이 걱정됩니다. 어느 정도 격을 깨뜨리는 것은 필요하지만 너무 과하면 안 됩니다. 요즘 젊은 친구들은 너무 과한 것 같습니다. 대부분 회화적인 것이 강합니다. 초서에는 회화성이 필요합니다. 회화성과 모든 구도가 알맞게 잘 맞춰져야 하는데 초서 자체가 회화이면 안 된다는 것입니다. 書가 가지고 있는 가치관과 존재위치를 너무 넘어버리는 것이 문제가 됩니다. 난해한 것이 훌륭하다는 개념은 벗어나야 합니다. 난해한 것은 말 그대로 어려운 것일 뿐입니다. 그러나 상당히 진중하게 열심히 꾸준히 하는 사람들이 많이 있습니다. 그 사람들에게 부탁하고 싶은 것은 조금만 기다려달라는 말을 하고 싶습니다. 시간이 지나면 반드시 행복이라는 것이 다가 올 것입니다. Q. 선생님께서는 후대에 어떤 작가로 기억되고 싶습니까? 의도적으로 ‘어떻게 되어야겠다’라고 생각해본 적은 없습니다. 다만 몇 십 년 살아보니 내가 참 바보같이 서예만 해왔다는 라는 생각이 들었습니다. 조부이신 석전 할아버지의 호 뜻이 풀이 그대로 돌 밭입니다. 밭에 돌이 많아 밭 갈기가 쉽지 않다는 거죠, 평생 돌을 주워내고 갈아내고 헤쳐나간다는 뜻입니다. 제 인생을 할아버지의 호처럼 돌밭을 가는 마음으로 살고자 함이 아닐까 생각됩니다. 제 서예작품도 너무 유별난 것보다는 오랫동안 천착해서 평생 서예를 사랑하고 애써왔던 것이 묻어나는 작품을 했던 작가로 기억되면 훌륭한 작가보다 더 의미가 있고 좋을 것 같습니다. 이번 인터뷰에서는 성재 황방연 작가의 서예 인생 중 일부를 보았다고 할 수 있지만, 그가 지닌 예술관과 초서의 예술성을 느껴볼 수 있었다. 또한 이어지는 이영철 교수(동방문화대학언대학교)가 들려주는 서평을 통해 성재 황방연 작가에 대해 더욱 깊이 들여다보자. 2018. 8. 6인터뷰 김지수 기자 아속(雅俗)과 전통(傳統)의 조화(調和)에서의 창신(創新)-성재(醒齋) 황방연(黃邦衍)의 서작(書作)에 대하여- 1. 성재(醒齋) 황방연(黃邦衍)은 전북 고창에서 태어나 어릴 적부터 비범한 재능을 보였다. 서예가였던 조부(祖父)의 가르침으로 지식에 눈을 뜬 그는 서예에 큰 포부를 품게 되었고, 10대 초반에 당시(唐詩) 1백수를 암송할 수 있었다. 조부의 가르침 속에 다양한 분야를 섭렵한 그는 성장과정에서 사서삼경(四書三經)을 비롯한 한시(漢詩), 그리고 『설문해자(說文解字)』와 세계 각국의 문화예술 서적들을 두루 읽었다. 아울러 조부와 부친으로부터 옛 선비(先儒)들의 고의(高義)와 문학의 체계를 배웠다. 그의 조부인 석전(石田) 황욱(黃旭, 1898~1993)선생은 가학(家學)으로 어려서부터 한학(漢學)을 배웠으며 1920년 금강산 돈도암(頓道庵)에 들어가 왕희지(王羲之)와 조맹부(趙孟頫)의 법첩을 중심으로 서예에 정진하였다. 1930년 32세 때 고향인 고창으로 돌아와 15년간 신위(申緯)를 사숙하며 서예를 익히고, 더불어 육예(六藝)를 배우고 율계를 조직하여 가야금에 망국의 슬픔을 달래며 은둔(隱遁)하였다. 이때부터 그와 친교가 있던 정인보(鄭寅普)와 김성수(金性洙) 등은 그의 행서(行書)를 격찬했다.蕩滌鄙吝 70X46 1960년경부터 오른손 수전증으로 붓을 잡기 어렵게 되자, 왼손바닥으로 붓을 잡고 엄지로 필두(筆頭)를 눌러 운필하는 악필법(握筆法)을 개발하여 1970년 악필전(握筆展)을 열었다. 1980년부터는 우수(右手)마저 힘들어 85세 이후 좌수(左手)악필로만 글씨를 썼다. 이때부터 역대 서예의 기교를 초월한 기세(氣勢)의 웅강(雄强)함과 순박함, 그리고 초탈함의 특징을 지닌 그의 악필 행초서(行草書)가 세상에 회자(膾炙)되기 시작하였다. 이는 무기교(無技巧)와 육예에 의한 탈속의 초연한 인품에서 유래된 것이라 할 수 있다. 그의 부친 유당(由堂) 황병근(黃炳槿, 1934∼)선생은 석전 선생의 3남으로 사단법인 성균관유교총연합(成均館儒敎總聯合) 전북본부회장을 거쳐 성균관장(成均館長) 직무대행을 수행하였다. 그는 일찍부터 우리의 전통문화 발전에 관심을 같고, 현실의 물질문명 노도(怒濤)에 밀려 우리의 수 천년동안 숭상했던 도덕적 가치윤리를 회복하는데 혼신은 다하였고, 더욱 선친이신 석전의 작품을 비롯한 수많은 문화유품(文化遺品)을 박물관에 모두 기증하였다. 이는 그의 평소 소신인 문화가 있고, 신의(信義)가 있는 올바른 세상을 이룩하기 위한 몸부림의 일환이었다. 이처럼 조부와 선친의 서예와 유학(儒學), 그리고 육예를 아우르는 가학은 그대로 성재(醒齋)에게 전해졌다. 초등학교 입학 전부터 조부의 작품 활동을 곁에서 도와 드리며, 왕희지(王羲之)의 <낙의론(樂毅論)>을 비롯해 구양순(歐陽詢)와 조맹부(趙孟頫)의 법첩(法帖)을 익히고, 진보적인 사고를 배양하였으니 성재의 사상과 작품의 품성, 그리고 문화를 일깨워 준 스승은 조부와 부친임이 틀림없다. 2. 아(雅)와 속(俗)은 상대적인 개념이다. 아(雅)는 억지로 꾸며 부자연스럽고 어색하며 교활하지 않는 것을 이른다. 아(雅)와 속(俗)은 상대성과 역사성을 가지고 있으며 그 구체적인 함의는 꾸준히 발전하고 변화되는 중이다. 고대에는 아(雅)와 속(俗)을 둘러싼 대립이 심한 편이었으나 포스트모더니즘이라는 환경에서 아(雅)와 속(俗)의 대립과 구별은 계속 사라지고 있다. 고대에는 정(正), 즉 후세에게 남길 수 있는 사물을 아(雅)라고 했다. 문예방면에서 아(雅)는 보통 품위가 높고 우아함을 가리킨다. 아(雅)의 이상적인 모델은 사상적 함의가 넓고 크며 숭고하고 심오하며 선진적이고, 상상이 풍부하고 아름다우며 경계가 고결하면서 우아하다는 것이다. 반면에 속(俗), 또는 통속적인 것은 주로 문학예술 가치의 세속화 경향을 대변하고 있다. 일반적으로 이는 어떠한 심오한 사상적 함의(含意)를 추구하지 않고, 알기 쉬우면서 많은 사람이 받아들이기 쉬운 방식으로 만족을 추구한다. 또한 대중에게 보편적이고 광범위한 예술적 취향을 만들면서 매력적인 오락적 색채를 보여주고 있다. 1993年 - 대한민국미술대전 서예부문 대상作 그러나 아(雅)와 속(俗)은 동태적 파악의 역사 범주로 시간, 장소, 조건의 변화에 따라 바뀌어갔다. 문학예술발전사에서 당시 속(俗)하다고 여겨진 것들은 후대에 아(雅)한 것이 된다. 다시 말해서 아(雅)와 속(俗)에 대한 관념의 발전과 변천 과정을 통해 이들은 상호 의존하는 두 개의 문화 취향(趣向)이라는 사실을 알 수 있다. 속(俗)함이 없으면 소위 말하는 아(雅)함도 없고, 아(雅)함이 없으면 속(俗)함도 없는 법이다. 아(雅)의 문화는 속(俗)의 문화와 상호의존하면서 서로 포함되고, 아(雅)문화가 속(俗)문화에서 영양분을 흡수하지 못하면 아(雅)한 문화는 생길 수 없고 성장은 더더욱 불가능하다. 어떤 의미에서 보면 속(俗)문화는 모든 아(雅)문화를 배양하는 어머니라고 할 수 있다. 아(雅)문화는 이전의 속(俗)문화에서 발전된 것이며, 모든 속(俗)문화는 아(雅) 문화로 발전할 가능성을 지니고 있다. 그러나 하나의 문화가 문화사에 오래도록 기억되려면 반드시 속(俗) 단계에서 아(雅)의 단계를 거쳐야 하며 최초의 상태에서부터 정형화(定型化), 다양화(多樣化), 추상화(抽象化) 과정을 겪어야 한다. 엄격히 말하면 아(雅)와 속(俗)의 판단은 심미적 대상과 심미적 주체 사이의 객관적인 관계에 달려있으며, 사물의 유용성과 감상자의 가치관에 따라 달라진다. 아(雅)와 속(俗)에 대한 개별적인 판단은 감상자와 감상 대상의 가치 관계만 반영할 뿐, 심미적 대상의 아름다움(美)과 추(醜)함을 결정지을 수는 없다.博觀約取 厚積薄發 180X32 옛 것은 질박하고 지금의 것이 아름다운 것은 정상적인 순리이다. 아름다운 것을 좋아하고 질박한 것을 경시하는 것은 인지상정(人之常情)이다. 손과정(孫過庭)은 “내용의 질박함은 시대의 발전에 따라 생기고 형식의 아름다운 꾸밈은 풍속의 변화로 인해 바뀐다. 비록 최초의 문자가 말을 기록하고자 생겨났지만 시대의 풍조가 바뀜에 따라 나중에 글자도 자연스럽게 순박하고 인정이 두터운 곳으로부터 천박한 곳으로 흐르고, 서풍(書風)도 질박함에서 아름다운 꾸밈으로의 변화를 여러 차례 거듭했던 것이다. 앞사람을 계승하면서도 또한 변혁을 이루니 만사의 발전 법칙이란 항상 이런 것이다. 옛사람을 배우고 계승하면서도 시대의 기풍에 어긋나지 않고, 또 당대의 사조에 순응하면서도 현세의 병폐에 동화되지 않는 것을 숭상할 수 있다”고 하였다.중한서예가30인전 2010 서예는 ‘고의(古意)’와 ‘고기(古氣)’를 강조한다. 이는 금석기(金石氣)를 바탕으로 다변(多變)을 말하는 것이다. ‘고의’를 숭상하고 ‘고기’를 숭배’하는 것은 우리의 전통문화의 본성 중 하나이다. 원(元)대의 조맹부(趙孟頫)는 고의설(古意說)을 제창했고, 명(明대)의 왕탁(王鐸)과 부산(傅山) 등도 옛 것을 숭상했다. 금석기(金石氣)의 주요 심미적 특징은 기백이 있어 힘차고 박력이 있다는 것이다. 금석기는 일종의 강건한 아름다움으로 서양 미학에서 말하는 숭고함에 가깝다. 구체적으로 말하면 금석기는 남북조(南北朝)와 그 이전의 금석비각(金石碑刻) 서예에서 표현한 심미적 특징 또는 미적 흥취이다. 이는 소박하면서 온화하고 웅장하면서 그윽한 기운과 거칠고 호방한 자연스러운 아름다움을 지니고 있다. 금석기를 지닌 작품의 선은 힘이 매우 넘치고, 입체미와 율동미가 풍부해 포세신(包世臣)은 “그 결구(結構)가 기이하면서 뛰어나고 풍성하면서 조밀하며 변화가 다양하고 자연스러우며, 그 풍격은 고상하면서 힘이 넘치고, 기운은 소박하고, 골육(骨肉)은 풍성하고 아름다우며, 천진난만하고, 당당하면서 완전무결하고, 그 풍부한 함의와 낭만적인 분위기가 아무리 보아도 싫증나지 않게 한다”고 말했다. 서예에서 질박한 선, 험준한 결구, 역동적인 기세, 고상하면서 순박한 품격 등은 모두 금석기를 표현하는 말이다. 유희재(劉熙載)는 “글씨는 그 학식과 같고 그 재능과 같으며, 그 취향과 같으니 결국에는 그 사람과 같을 뿐이다”고 하였다. 이는 서예가와 예술작품 간의 상호 관계를 강조하는 말이다. 서예작품의 고하(高下)는 서예가의 학식, 재능, 취향 등과 밀접하게 관련되어 있다. 이후 강유위(康有爲)는 옛사람들의 언급을 바탕으로 “무릇 글씨란 형학이다(蓋書,形學也)”라고 하며 『廣藝舟雙楫』에서 “고인(古人)들은 글씨를 논하며 세(勢)를 우선으로 삼았다. 중랑(中郎)은 ‘구세(九勢)’라 하였고 위항(衛恒)은 ‘서세(書勢)’라 하였으며, 희지(羲之)는 ‘필세(筆勢)’라 하였다”고 말했다. 따라서 세(勢)는 형(形)의 뒷받침을 벗어나 홀로 존재할 수 없으며, 심지어 형(形)이 있다고 해서 꼭 세(勢)가 있으리란 법은 없다고도 할 수 있다. 세는 형을 바탕으로 해야 비로소 자유로이 모습을 바꿀 수 있고, 형과 세의 상호 의존과 대체 불가능한 관계는 ‘형신겸비(形神兼備)’의 미적 이념을 드러낼 수 있다는 것이다. 칸트(Immanuel Kant, 1724 ~ 1804))는 분석 판단으로는 개념(槪念)이외의 지식을 얻을 수 없으며 진정한 창조적인 지식은 전부 종합 판단에서 비롯된다고 말했다. 서예 학습도 이러한 종합적인 방향으로 이루어져야 한다고 생각한다. 이러한 관점은 전통 서예를 토대로 새로운 가치를 창조하는 유일한 방법이면서 노력하고 실천하여 증명해낸 진리이기도 하다. 3. 성재의 서품(書品)에는 ‘아(雅)’와 ‘속(俗)’이 내재되어 있다. 아울러 ‘필기(筆氣)’와 ‘체기(體氣)’가 어울러졌으며 원방(圓方)이 함께한다. 그의 서예는 소박하면서 무게가 있는 ‘필기’와 조밀하고 웅장하며 행기(行氣)가 구애 받지 않고, 순박하면서 온화한 분위기가 느껴지는 ‘체기’가 있다는 말이다. 필력(筆力)은 ‘필기’이다. ‘필기’, 즉 ‘필력 표현’에 대한 감상은 구체적으로 필획의 풍성함과 빈약함, 운필 리듬의 빠르고 느림 등에 대한 심미적 인상이다. 그의 글씨를 보면 ‘필기’가 매우 소박하면서 힘이 넘친다. 이는 부산(傅山)의 예술 형식과 심미적 효과에서 놀라울 만큼 일치한다. 운필(運筆)에서의 공통된 특징은 직필(直筆)은 둥글고, 측필(側筆)은 네모지기 때문에 대부분의 필획이 원필(圓筆)이다. 운필에서 ‘제필(提筆)’법을 많이 활용하고 있는데 이는 그가 부산의 필법을 약간 바꾸고 있음이다. 서예의 미묘함은 전부 운필에서 비롯된다. 성재작품의 각진 획은 돈필(頓筆)을 활용하고, 둥근 획은 제필(提筆)을 활용한다. 제필은 중함(中含)이고, 돈필은 외탁(外拓)이다. 중함을 활용하면 소박하면서 힘이 있고, 외탁을 활용하면 웅장하면서 강하다. 중함은 전서의 서법이고, 외탁은 예서의 서법이다. 제필은 부드럽고 완곡하고, 돈필은 정교하면서 또렷하다. 원필은 쓸쓸하면서 고상한 반면, 방필(方筆)은 단정하면서 침착하다. 제필은 힘이 넘치고 돈필은 조화롭다. 원필은 한데 얽혀있는 것이고 방필은 펼쳐지는 것이다. 원필에서 한데 얽혀지지 않으면 위축된 것 같고, 방필에서 펼쳐지지 않으면 정체된 것 같다. 원필이 가파르면 기세가 강해지고, 방필이 반듯하지 못하면 거센 느낌이 든다. 제필은 허공에 떠있는 가느다란 거미줄과 같고, 돈필은 웅크리고 앉은 사자와 같다. 미묘한 점은 방필과 원필을 동시에 활용하는 것이다. 각이 지지도 않고 둥글지도 않게, 각이 졌으면서도 둥글게 보이는 원방필(圓方筆)의 조화가 눈에 띤다. 성재는 그의 행초서(行草書)에서 전필(篆筆) 또는 원필(圓筆)을 사용했기 때문에 소박하면서 힘이 있고, 고상하고 속되지 않은 심미적 효과가 느껴진다. 그는 원필, 삽행(涩行)의 운필 방식을 많이 활용하였기 때문에 필획이 웅대하면서도 소박한 힘이 느껴진다. 이러한 필력의 속도는 매우 느리지만 과감하고 결단력 있으면서 막힘없어야 한다. 이런 이유로 그의 글씨는 기백이 넘치고 힘찬 심미적 특징이 보다 충분하게 구현될 수 있었다. 그는 역대 초서 작품 가운데 부산(傅山)의 작품을 좋아한다. 그러나 본인의 행초서 작품에서는 전서(篆書)를 인용하여 행초서로 들어가는 방법을 활용하고 있다. 다시 말해서 행초서에서 전필(篆筆)을 많이 사용했고 필기가 자연스럽고 입체감이 풍성한 필획을 썼다. 선(線)의 형태가 둥글면서 자연스러운 전서의 특징, 점과 획이 소박한 예서의 특징, 점획이 다변하는 해서의 특징, 필획이 역동적인 행서의 특징 등 그의 필세(筆勢)는 웅장하면서 강한 필력, 역동적인 기세, 소박한 모양, 다양하게 변하는 모습 등의 심미적인 특징이 종합적으로 느껴진다. 그러므로 작품의 전체적인 효과를 보면 광활함과 당당함, 그리고 수려함과 강건한 기상이 느껴지는 것이다. 그는 결자(結字)와 장법(章法)을 매우 중시했다. 등석여(鄧石如)가 제시한 계백당흑(計白當黑)을 통해 글자의 짜임새와 구조의 핵심을 깨달았고 장법을 강조한다. 특이 위비(魏碑)인, <석문명(石門銘)>과 <정문공(鄭文公) 등의 마애(磨崖)의 독특함과 고상함을 좋아한다. 그의 ‘소소밀밀(疎疎密密)’의 장법은 여기에서 기인하였을 것이다. 또한 그는 ‘행기(行氣)’를 중시했다. 행기(行氣)는 필세(筆勢)의 감성을 드러낸 것이자 필세에 관한 심미적 인상을 일컫는다. 서예는 일회성이므로 모든 서예 결과물은 연속적인 운필 활동을 통일시켜 하나의 유기적인 존재를 표현하는 것이라고 할 수 있다. 이는 구체적으로 필적에 나타나며 필획과 필획, 글자와 글자 사이에서 선후연결과 조화 등 필순화(筆順化) 현상과 시간적인 관계를 드러낸다. 그러나 그 본질은 필력(筆力)의 연속적인 움직임과 그 표현이다. 이렇게 작품 형식 안에서 비춰지고 체험하는 연속적인 움직임이 바로 ‘행기’이다. 서예에서 행기는 이어짐과 끊어짐이 있다. 행기의 이어짐은 필획과 필획, 글자와 글자 사이에서의 연결로 나타나며, 행기의 끊어짐은 필획과 필획, 글자와 글자 사이에서의 돈좌(頓挫)로 나타난다. 성재 작품에는 ‘행기’의 일탕(逸宕)함이 있다. 여기서 “일(逸)은 글씨를 쓸 때 운필이 힘이 넘치고 거침없이 들어가며 필세가 강하다는 뜻이고, 탕(宕)은 글씨를 쓸 때 필획이 굳세고 도도하며 법도를 잃지 않음을 뜻한다”고 소식(蘇軾)은 말했다. 바꿔 말하면 글씨를 쓸 때 필기(筆氣)의 움직임에 따라 붓을 사용하여 필세(筆勢)가 자연스럽게 드러나도록 하는 것이다. 이는 성재 서예작품의 전형적인 유형이다. 운필은 역세삽진(逆勢涩進) 방식을 활용하였다. 그래서 행필(行筆) 도중 필력이 가로막히고 필획이 멈추려는 듯한 느낌을 준다. 그러나 이때 필호(筆毫) 자체의 탄력이 계속 나타나기 때문에 필획이 끊어지지 않는 현상이 나타난다. 필호의 탄력이 지면의 마찰력을 극복하면서 필봉(筆鋒)은 다시 앞으로 움직이는 릴레이 경주 같은 느낌이 들게 한다. 이처럼 그가 새로운 힘을 추가하는 곳에서 필호는 압박을 받기 때문에 탄력이 증가한다. 그래서 필호의 탄력이 다시 생겨나고 필호가 한층 더 전진하는 곳에서 필획 위에는 예상치 못한 절점(節點), 즉 필획형태의 우연성이 생겨난다. 이렇게 쓴 필획은 뜻밖에 생기기도 하지만 이러한 현상이 바로 필세(筆勢)의 생동감 있는 표현, 즉 행기(行氣)의 존재인 것이다.중한서예가30인전 2010 아울러 순박하면서 온화한 분위기가 그의 서예의 또 다른 특징이다. 이러한 분위기는 소박하면서 힘이 있는 필기(筆氣), 조밀하면서 웅장한 체기(體氣), 아무 것에도 구애 받지 않는 행기(行氣), 부조화의 매력을 지닌 장법(章法), 농담(濃淡)이 적절한 묵법(墨法)에 따라 달리 나타난다. 다시 말해서 그의 서예 작품은 대부분 행기(元氣)가 왕성한 심미적 인상을 준다. 소박하면서 웅장한 힘과 기이하고 변화무쌍한 형태와 역동적인 기세를 갖추었을 뿐만 아니라 고상함과 소박함, 그리고 편안하고 웅대함, 자연스러운 생동감과 당당하고 강인한 심미적 효과를 갖추고 있다. 성재는 금석기(金石氣)를 기초한 강건한 기운이 이끄는 중화(中和)의 미(美)를 강조한다. 중화미(中和美)에는 순박하면서 예스러움과 소박하면서 힘이 넘치고, 웅대하면서 자유분방함과 질박하면서 온화함, 그리고 고상하면서 중후함과 웅장하면서 소박함이 뒤섞여 이루어져야 한다. 다시 말해서 성재의 작품에서 태허(太虛) 기운이 움직이는 금석기와 중화미에 바탕한 원기(元氣)가 넘치는 숭고하고 존엄한 아름다움의 풍격이 보여 짐은 여기에 있다. 물론 그의 서예작품 모두가 지고지선(至高至善)하지는 않을 수 있다. 어떤 의미에서 말하면 다소 어지러운 점도 느낄 수 있을 것이다. 그러나 그가 이룬 새로운 형식의 초서는 완전무결의 경지로 나아가고 있다고 할 수 있겠다. 그의 서예 작품은 웅장하고 강인한 기백과 소박하면서 온화한 분위기가 느껴지지만 정교한 예술 형식이 결핍된 경우도 있다. 말하자면 그의 글씨는 변체(變體)에서 정체(正體)로 되돌아가기 위한 과정이라고도 할 수 있겠다. 그러나 성재 서예의 중대한 의의는 바로 여기에 있다. 신서체(新書體)를 창조하려는 서예가는 반드시 이전의 ‘정체’를 포기하고 용감하게 이러한 과도기 상태 ‘변체’를 뛰어넘어야 하며, 새로운 ‘정체’를 창조하는 ‘부정(否定)의 부정’ 과정을 완성할 수 있을 것이다. 이처럼 그가 추구하는 서예의 새로운 길은 더 많은 계승자가 참여해야만 완성될 수 있을 것이다. 4. 황방연(黃邦衍)은 진보적인 사고를 가진 서예가로 인품의 절개와 지식의 함양을 중시한다. 조부 밑에서 체득한 성현대도(聖賢大道)에 대한 깨달음은 그의 성향과 서법창작에 중요한 영향을 미쳤다. 이처럼 어릴 적부터 훌륭한 가학과 타고난 천성(天性)에 기초한 박학다식(博學多識)함은 그의 서예로 여실히 증명되었다. 본고는 성재의 서예작품에 대한 통시적(通時的)인 단편(斷篇)에 불과하다. 그의 서작(書作)이 적지 않고, 일찍이 대한민국미술대전에서 대상을 받는 등 많은 수상과 경력을 갖고 있어 일일이 평가하는 데는 필자(筆者) 능력의 한계가 있기 때문이다. 본고의 미흡한 부분에 대해서는 모두다 필자의 아둔함에 기인되며 동도자(同道者)로서 건강하고 계속된 훌륭한 작품을 창신(創新)할 것을 간곡히 바라며 글을 맺는다. 東方文化大學院大學校 敎授 李永徹 두손모음2018년 8월 <약력>성재(醒齋) 황방연(黃邦衍) 약력 1954年 生서예가 서예 전각 서각 전주대학교 학사 원곡 서예상 수상(93)대한민국미술대전 서예부문 대상 수상(93)자랑스런 향토인상 수상(94)원광대학교 서예과 출강원광대학교 동양학대학원 겸임교수 역임동방대학원대학교 지도교수 역임대한민국 서예대전 심사위원장 역임국제서예학술연구회 부회장유예회 주재서실 : 서울 종로구 인사동 4길 17. 건국빌딩 309호

-

[News]

제 1회 중국서법센터 국제서법초대전 개막

중국서법센터가 주최하고 안휘성 해외교류협회가 후원한 <국제서법초대전>이 중국서법센터에서 지난 7월 30일 개막했다. 중국서법가협회 주석인 소사주 선생이 전시회 위원회 주임을 맡은 이번 전시는 중국 서법의 영향력을 국내외로 더욱 확대시키며, 많은 외국인이 서예를 통하여 중국을 이해할 수 있도록 하였다. 중국서법센터 외관중국서법센터는 중국서법가협회가 허락한 조직기구로서 중국서법의 상징적인 건물이다. 서예의 우수한 전통문화를 계승하고 서법예술을 널리 알리는 역할을 하고 있으며 오픈이후 여러 중요한 전시회를 개최해왔다. 이번 제1회 중국서법센터 국제서법 초대전은 30개국 226명의 서예가들의 작품들이 전시되었다. 지금까지 중국서단에서 가장 큰 국제전시회라고 할 수 있으며, 이번 전시회를 위하여 중국서법가협회 소사주 주석, 중국서법가협회 초서위원회 부주임 장욱광, 중국문련서법예술센터주임 유항, 중국서법가협회 예서위원회 부주임, 유문화 선생 등이 적극적인 지지를 보내주었고, 전국 18개성의 서협주석 및 비서장과 전국 12개 소의 서법원 원장들의 적극적인 참여가 있었다. 또 국제서단에서 활발하게 활약하고 있는 서예가 추도, 엽흔, 구정관, 석개, 심영괴, 연가생, 엽국화, 뢰초영, 부영강, 공영관, 이조은, 완연춘, 장장절 선생 등이 작품 모집에 적극적으로 힘을 보태었다. 특히 안휘성 서법가협회 주석 이사걸 선생은 성대히 잘 치러질 수 있도록 많은 애를 썼다. 한편 한국에서는 권창륜, 박용설, 정도준, 여태명, 이종훈 작가 등 다수의 작가들이 개막식에 참석하였다. 2018. 8. 6글씨21 편집실

-

[Preview]

2018 문자문명전

문자문명전은 한반도의 문자사용의 역사적 사실을 다호리 국가사적지에서 출토된 다섯 자루의 붓에서 그 기원으로 삼는 고고학적 의의를 확인하고 문자의 현대적 온갖 미학적 전개를 수용하고 발양함을 목적으로 하는 전시로서 올해로 열 번째를 헤아린다. 김명석 作 - 痛一/ DIFFERENCE / 120×400㎝ 김종원 作 - 龍의 눈물-釋譜詳節/ 210×150㎝2018문자문명전은 “즉사즉서(卽事卽書); 문자는 역사다”라는 주제를 중심으로 하여 문자예술가들의 작품을 선보인다. 즉사즉서 라는 사자성어의 의미는 ”사실에 나아가 그 사실을 쓰는“ 행위를 말한다. 외부적 영향을 받지 않는 주관적이고 즉각적인 서술로 이것은 어떤 사실을 눈앞에 두고서 판단 기록, 해석 표현 등이 그에 해당한다. 노상동 作 - Snow 16 / 138×70㎝ 종이에 먹과 채색 박세호 作 - 福祿壽/ 210×150㎝ 양상철 作 - 13월-달의 몰락 / 90.9×72.7㎝×2 캔버스 위 아크릴 2018모든 문자는 그 개별적 세계관을 지니고 있다. 동시에 그 문자는 현실적이고 역사적 사실과 정황에 대한 기록과 표현을 다하고 있다. 이른바 공자의 “春秋筆法”이란 사실에 대한 가장 정확한 표현을 주문하는 것으로 그 형이상학적 미학이 그곳에 담겨있다. 따라서 한 사실에는 단 하나의 가장 명료한 판단이 역사의 주류가 되기를 희망하는 공자의 심미관이 이른바 춘추필법으로 여기에는 서술자의 심미적 세계관이 명료하게 드러난다. 이종암 作 - 菜根譚句/ 205×35㎝×2 전토민 作 - 이순신장군의狀啓 200×70㎝ 정재석 作 - 菜根譚句/ 205×70㎝ 서예는 그러한 기록의 명확함과 표현의 직절함을 현실적 바탕으로 하여 심미표현의 상상적 영역으로 발전하여왔다. 즉 문자의 의미는 역사적 심미의식이 농축되어있는 서예표현의 근원체인 셈이다. 최재석 作 - 생(生)은 아물지 않는다 / 137×70㎝ 황석봉 作 - Digital 거북선 1 尙有十二隻微臣不死/ 140×100×76㎝ 나무, 먹, 경면주사 2018 문자문명전의 ‘즉사즉서’는 문자로 표현된 역사적 사실을 감상하거나 그 사실을 서예적 표현대상으로 하여 이 시대의 심미정신으로 발현하는 자리를 구성하고 있다. 어떤 한 역사적 사실이거나 그 정황을 문학적으로 표현한 내용을 서예적으로 시대정신을 표현하고 추구하는 전시를 구성한다. 역사 인문정신의 정수라고 할 “春秋筆法”에서 파생한 서예 심미의 현대적 분석과 표현에 대한 인식을 작가들은 여하히 전개하고 있는가에 대한 질문이 이 전시의 관점이 된다고 할 것이다. 구지회 作 - 술한잔 바치다 / 145×75㎝ 이원동 作 - 201832 / 200×122㎝전시는 독서유감, 방필종횡, 의재필선, 일물일서, 독시서의, 창원문자예술공모대전으로 구성되었다. 제 1전시실의 독사유감(讀史有感:역사를 읽고 느낀 바를 쓰다)은 역사란 현재에 무엇이어야 하는가에 대한 해석적 표현을 보이는 자리이다. 해석은 인식의 결과이거나 원인이다. 역사적 사건 기록에 대한 서예적 해석미를 다양하게 볼 수 있다. 후캉메이 作 리우펑 作 공하이타오 作 우종양 作제 2전시실에는 방필종횡(放筆縱橫:종횡무진으로 붓을 휘두르다)으로 중국 현대 서법가의 縱橫無盡한 필획의 전개를 볼 수 있다. 서예의 즉흥성과 일회성이 다양한 표현으로 나타나는 작품을 볼 수 있으며 현대 중국 서예의 한 단면을 파악할 수 있다. 박양준 作 - 國統脈/ 210×90㎝ 박정만 作 - 栗谷先生十萬養兵論/ 210×90㎝제 3전시실은 의재필선(意在筆先)으로 시와 문장에 대한 서예가의 개성적인 이해와 감상이 필획의 구조적 변화를 통하여 표현으로 연결되는 경계를 감상할 수 있다. 필획이 움직이기 전 마음에 이미 먼저 시와 문장의 내용에 대한 표현의 구조가 형성되고 그 뒤에 필획이 움직여 작품이 완성되는 경우이다. 우연적인 표현보다는 계획되어진 표현구조이다. 정현식 作 - 梅月堂金時習詩/ 200×70㎝ 민경희 作 - 梅泉先生詩(絶命詩) / 210×90㎝ 정영태 作- 子任先生詩句/ 210×90㎝제 4전시실은 일물일서(一物一書:뜻이 먼저 이루어지고 뒤에 붓으로 쓰다)로 한자라는 문자 조형방법은 하나의 사물이거나 하나의 사살에 대하여 하나의 문자가 만들어졌다. 사물과 사건에 대한 사유(생각)의 형태진 문자는 광범한 상상의 세계를 내포한다. 문자의 형태에 함축된 의미의 복합적 구조에 대한 해석을 표현한 자리이다. 제 5전시실에는 독시서의(讀詩書義:시를 읽고 그 의미를 쓰다)이다. 시를 읽고 그 시에 대한 감상을 적는 것과 시를 옮겨 적는 것의 차이는 무엇일까? 서예는 이 두 가지의 상황을 동시에 전개하는 영역이다. 시를 적으면서 감상의 흥취를 필획에 표현하는 그러한 특성을 가졌다. 6,7전시실에서는 창원문자예술공모대전이 전시된다. 성산아트홀 전관에서 열리는 이번 2018문자문명전은 8월 8일부터 8월 18일까지 열린다. 2018. 8. 7 글씨21 편집실 <전시 정보>2018문자문명전기간 : 2018. 8. 8 ~ 8. 18 장소 : 성산아트홀 전관 <참여작가> 讀史有感황석봉, 양상철, 전진원, 김종원, 최재석김성덕, 고범도, 임성균, 안재성, 박세호이종훈, 정재석, 서거라, 박영도, 이종암진승환, 구지회, 김영삼, 장정영, 이원동 放筆縱橫후캉메이, 쩡시앙, 량원빈, 매위에후이왕페이, 차이티엔린, 엔샤오페이, 꾸커홍차오형위엔, 펑짜이셩, 리우펑, 챠오위공하이타오, 조우쯔뤼에, 양페이페이리우허시앙, 우종양, 우청쥔 意在筆先이수희, 윤관석, 권용완, 박원제, 이병도이병남, 손용현, 손수조, 박정식, 박금숙이종호, 박양준, 김동성, 박정만, 윤영석이홍재, 박창섭, 이종훈, 정현식, 이정택 李銖喜, 尹寬錫, 李炳道, 黃弘鎭, 李奭相愼載範, 許仁秀, 金章鎬, 朴今淑, 朴一九孔炳贊, 車一洙, 金珍權, 韓銅照, 權容完具庚叔, 孫水朝, 趙範濟, 朴元濟, 李炳南千光英, 李昌德, 金載律, 姜理貫, 金三先柳賢秀, 朴石均, 宋貞賢, 金相玉, 金貞玉崔圭兌, 孫鎔炫 一物一書李銖喜, 尹寬錫, 李炳道, 黃弘鎭, 李奭相愼載範, 許仁秀, 金章鎬, 朴今淑, 朴一九孔炳贊, 車一洙, 金珍權, 韓銅照, 權容完具庚叔, 孫水朝, 趙範濟, 朴元濟, 李炳南千光英, 李昌德, 金載律, 姜理貫, 金三先柳賢秀, 朴石均, 宋貞賢, 金相玉, 金貞玉崔圭兌, 孫鎔炫 讀詩書義강이자, 김경숙, 김귀옥, 김양현, 김인숙김정규, 김종렬, 노경자, 박경애, 박영숙송재광, 우영자, 이곤정, 이용희, 이은배정복자, 정윤숙, 제환수, 최영화, 하수연조수암, 이지수, 김정규, 유상숙, 정영태이정림(무영), 강갑숙, 김경미, 김경순 김둘수, 김인순, 문희자, 민경희, 박삼선서미희, 석윤옥, 이영숙, 이영애, 이영화이정숙, 이춘희, 전영애, 정기순 정욱화 최임숙, 황명자 寫意書解곽복련, 권분자, 김보영, 김성남, 김연화김은수, 김일순, 김정필, 노장섭, 박숙자백명숙, 변종택, 성태경, 신계성, 이금재이기우, 이석운, 이순화, 이영희, 이쾌숙장혜정, 전서영, . 정순섭, 정점희, 정정열 정종명, 조영숙, 차경규, 하동환, 하부희허영화, 황종순, 이정림(송하)권병호, 김상화, 도회지, 문순례, 배무선백명숙, 성명석, 우성희, 유석길, 이귀은이동목, 이정림, 이주희, 이진원, 임미숙정길자, 정외순, 조경영, 조수임, 조영희허광영, 홍순진, 강남숙, 강신관, 강호성김금자, 김보갑, 김상헌, 김성애, 김장일김현자, 김형수, 김희순, 문정자, 민혜숙박경희, 박순옥, 박우열, 박인우, 석계숙송덕아, 송지문, 윤정숙, 이귀은, 이미영이정란, 이주희, 임지선, 전학진, 정영락정영호, 정재훈, 정진희, 정한민, 조정옥진이진, 한복순

-

[Review]

무술겸수회 - 同歸殊塗展

유난히 무더운 올 여름, 겸수회에서 同歸殊塗展을 개최하였다. 백악미술관에서 8월 2일부터 8월 8일까지 전시한 이번 전시회의 주인공인 겸수회는 하석 박원규 선생에게 서예공부를 하며 삶의 이치를 깨닫고 생활 속에서 실천하고 나누는 모임이다. 남인자 作 - 곶뫼 40x105cm박승비 作 - 정읍사 90x180cm박종명 作 - 도연명 시 春懷古田舍 35x137cm x 2이번 전시의 주제는 동귀수도(同歸殊塗)로 주역 계사하전에 나온 말로 귀착점은 같으나 서로 경로가 다름을 뜻한다. 모두가 글씨를 배우고자하는 마음은 같지만 생각과 사는 모습에서 그 경로가 다를 수 있을 것이다. 서로 다른 경로를 살아온 사람들이 서예라는 것에 매료되어 함께 공부하고 연습한 작품들을 선보였다. 유정희 作 - 敬天愛人35x137cm임성균 作 - 김송배님의 시 70x200cm최유리 作 - 凌雲 70x117cm겸수회 회장인 중하 김두경은 서문에서 “자연의 이치를 일상의 삶 속에서 느끼고 그 이치에 맞게 행동하는 사람은 무엇을 해도 멋있고 잘 할 수 있습니다. 이런 사람은 남 앞에 군림하거나 자신을 내세우지 않으며 스스로 만족하여 기쁨이 넘치기에 보는 사람조차도 행복해집니다. 또 문화예술이 따로 있지 않고 생활 자체가 문화이고 예술이며 지혜입니다.”라고 말했다. 겸수회는 전시회를 준비하며 제 각각 또 한 뼘씩 자랐을 것이며 그들의 삶은 더욱더 자연스럽고 아름답게 변화해 갈 것이다. 2018. 8. 8글씨21 편집실 <전시 정보>무술겸수회 - 同歸殊塗展기간 : 2018. 8. 2 ~ 8. 8장소 : 백악미술관

-

[News]

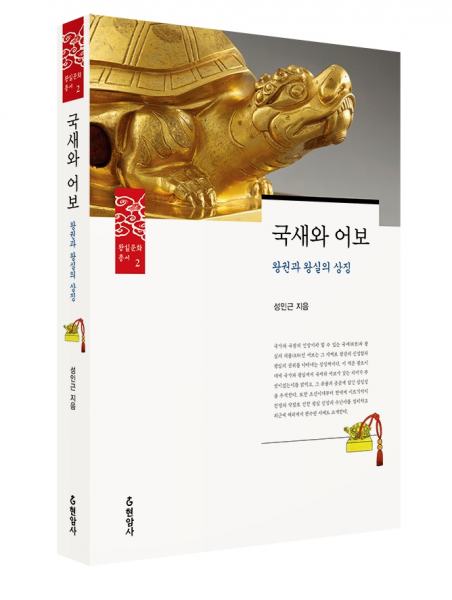

왕실문화총서 2 『국새와 어보 - 왕권과 왕실의 상징』 발간

왕권의 신성함과 왕실의 권위를 나타내는 상징체인 국새(國璽)와 어보(御寶),그 의미와 실체에 대한 최초의 종합 보고서! 2000년대에 들어, 해외에 불법으로 반출되었던 왕실의 인장들이 여럿 환수되었다. 조선과 대한제국의 국새와 어보를 비롯한 왕실 소장 사인(私印) 등이었다. 여러 환수 사례가 있어오면서 도대체 ‘국새’란 무엇이며, ‘어보’는 또 무엇인지, 우리가 흔히 말하는 ‘옥새(玉璽)’는 그것들과 또 다른 것인지에 대한 대중적 의미 설정이 불명확했다. 많은 사람들은 막연히 ‘왕이 썼던 도장’ 정도의 인식을 가지고 있는 듯했고, 이러한 현상은 각종 매체를 통해 여과 없이 노출되었다. 국가와 국왕의 인장이라 할 수 있는 국새와 왕실의 의물(儀物)인 어보는 그 자체로 왕권의 신성함과 왕실의 권위를 나타내는 상징체이다. 그간 학계에서는 한국 인장(印章)에 대한 분류 방법을 여러 번 제시하였으나 국새와 어보에 대한 명확한 기준이 마련되지 않은 상태에서의 분류 방법은 오히려 관점을 모호하게 만든 경향이 있었다. 이 책은 우리 국새와 어보에 관한 종합적이고 체계적인 소개서로 지금까지 막연하게 생각해왔던 국새와 어보의 분명한 성격과 사용 사례를 자세히 소개하는 한편 왕조시대 국가와 왕실에서 국새와 어보가 갖는 의미가 무엇이었는지를 밝히고, 그 유물의 곳곳에 담긴 상징성을 추적했다. 또한 조선시대부터 현대에 이르기까지 전쟁과 약탈로 인한 왕실 인장의 수난사를 정리하고 최근에 해외에서 환수한 사례도 소개했다. 이 책에서 지은이는 국새를 국가의 공식 문서에 찍는 국왕의 행정용 인장으로 보고, 어보는 왕실 사람들의 위호(位號)를 새긴 의례적 성격의 인장으로 본다. 인장을 찍는 그 자체로 왕권의 신성함과 왕실의 권위를 나타내는 국새와 어보는 각각의 제작 방식에서도 신분에 따른 질서 의식을 상징적으로 부여했다. 그 상징은 재질과 크기, 손잡이의 모양, 서체 등 각각의 요소마다 오롯이 새겨져 있다. 전통시대 국새와 어보는 국가와 국왕을 위시한 왕실의 인장인 동시에 그 권위를 응집한 집약체라 하겠다. 책의 지은이인 성인근은 계명대학교 미술대학에서 서예를 전공하고, 한국학중앙연구원 한국학대학원에서 박사학위를 받았다. 한국의 인장사(印章史)를 역사학, 문헌학, 전각학의 시각으로 바라보며 글을 쓰고 있다. 현재 경기대학교 동양화・서예 전공 초빙교수, 글씨21의 편집주간으로 있다. 저서로 『한국인장사』(다운샘) 등이 있고, 「조선시대 어보의 상징체계 연구」 등 다수의 논문이 있다. 2018. 8. 16글씨21 편집실 <책 정보>왕실문화총서 2 『국새와 어보 - 왕권과 왕실의 상징』지은이|성인근출간일|2018년 7월 25일판 형|152*216쪽 수|304쪽가 격|22,000원