서예·캘리그라피 Calligraphy

-

[News]

150여년 간 행방 묘연했던 ‘효명세자빈 책봉 죽책’ 프랑스서 귀환

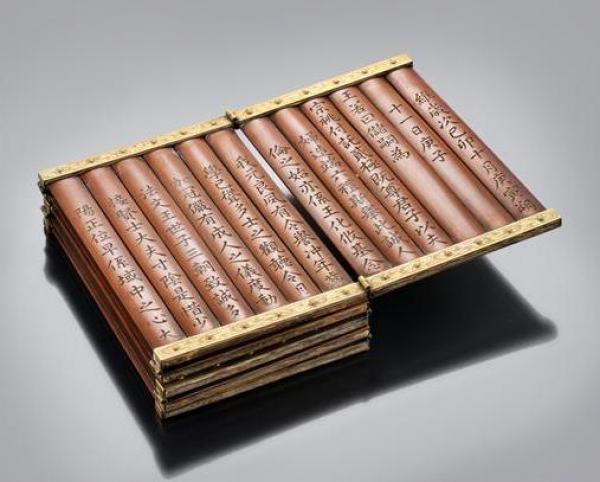

행방이 묘연해 소실된 것으로 추정됐던 조선왕실 어책(御冊)이 프랑스에서 돌아왔다. 국외소재문화재재단은 프랑스의 개인 소장자로부터 ‘효명세자빈 책봉 죽책’을 매입하여 지난 20일 국내에 들여와 국립고궁박물관에 기증했다고 밝혔다. <효명세자빈 책봉 죽책> 사진 - 국외소재문화재재단 제공외국에서 왕실의 의례용 도장인 어보가 돌아온 적은 있으나, 왕과 왕후의 덕을 기리는 칭호를 올리거나 왕비·세자·세자빈을 책봉할 때 옥이나 대나무로 제작한 어책이 들어온 것은 처음인 것으로 알려졌다. 조선왕실 어보와 어책 669점은 지난해 10월 유네스코세계기록유산에 등재된 귀중한 문화유산이다. 이번에 고국에 돌아온 효명세자빈 책봉 죽책은 순조 19년(1819) 효명세자빈을 책봉할 때 만들어졌다. 재질, 서체, 인각 상태가 매우 뛰어나며, 보존 상태도 양호하다. 죽책에 새겨진 글은 당시 우의정 남공철이 지었고, 글씨는 서사과 이만수가 썼다. 크기는 높이25cm, 너비17.5cm이며, 6장을 모두 펼친 길이는 102cm이다. <효명세자빈 책봉 죽책> 사진 - 국외소재문화재재단 제공 국외소재문화재재단은 국외 경매에 나온 한국문화재를 모니터링하던 중 지난해 6월 효명세자빈 책봉 죽책이 프랑스의 한 경매에 나온 것을 발견하였다. 사진 상으로 죽책문의 내용을 판독하고 이를 조선왕조실록 및 의궤에 기록된 내용과 대조한 결과 ‘효명세자빈 책봉 죽책’임을 확인할 수 있었다. 이후 재단은 경매사에 거래 중지를 요청했고, 파리 보석상을 운영하던 할아버지로부터 죽책을 상속받은 소장자와 협의해 약 2억 5천만 원을 주고 사들이기로 했다. 구매 대금은 온라인 게임회사 라이엇 게임즈의 기부금을 활용했다. <효명세자빈 책봉 죽책> 사진 - 국외소재문화재재단 제공효명세자빈 책봉 죽책이 프랑스로 흘러간 경위는 명확하게 규명되지 않았다. 기록상으로 1857년 강화도 외규장각의 물품 목록 ‘정사외규장각형지안’에 적혀 있는 것이 마지막이다. 프랑스군이 1866년 강화도를 침입한 병인양요 때 외규장각 도서를 자국으로 가져갔다는 점을 고려하면, 이 시기에 유출된 것으로 추정된다. 그러나 프랑스군이 남긴 약탈 문화재 목록에 죽책은 포함되지 않아 불에 타 사라진 것으로 여겨져 왔다. 죽책의 주인공인 효명세자빈(1808~1890)은 풍양조씨 조만영의 딸로 11세에 순조의 아들인 효명세자와 혼인했다. 효명세자는 요절했으나, 부부 사이에 낳은 아들 환이 헌종(재위 1834~1849)이 됐다. <효명세자빈 책봉 죽책> 사진 - 국외소재문화재재단 제공효명세자빈은 훗날 신정왕후로 봉해졌고, 철종(재위1849~1863)이 후사를 남기지 않고 세상을 떠나자 흥선대원군의 둘째 아들인 고종(재위1863~1907)을 왕위에 앉혔다. 세간에는 대왕대비로서 고종을 수렴청정한 ‘조대비(趙大妃)’라는 이름으로 더욱 잘 알려져 있다. 헌종·철종·고종에게서 여러차례 존호를 받는 등 왕실 어른으로서 극진한 예우를 받았다. 이태진 전 국사편찬위원장은 “죽책의 귀환은 매우 반갑고 놀라운 사건이다. 조선왕실의 품격과 높은 문화수준을 보여주는 이 죽책의 발견을 시작으로 해외에 있는 소중한 우리 문화재의 발견과 귀환이 계속되길 기대한다.”라고 피력했다. 라이엇 게임즈의 기부로 되찾은 이 죽책은 어보와 어책 등 왕실유물을 소장하고 있는 조선왕실 전문박물관인 국립고궁박물관(관장 김연수)에 기증된다. 2018. 1. 31글씨21 편집실

-

[Review]

천년의 울림 여강의 노래展 고달사지 원종대사탑비展

여주박물관에서 ‘천년의 울림 여강의 노래展’과 ‘고달사지 원종대사탑비展’이 동시에 개최되었다. ‘천년의 울림 여강의 노래展’은 여주박물관 전통서예교실(강사 전기중)의 수강생과 졸업생의 작품전으로, 여주의 아름다움을 담은 한시 모음집인 『천년의 울림 여강의 노래』에 실려 있는 한시(漢詩)를 서예작품으로 선보인다. ‘천년의 울림 여강의 노래’ 전시모습 전시에는 총 24명이 참여하여 40점의 작품을 출품했으며, 여주박물관 황마관(구관) 1층 기획전시실에서 개최된다. 한시(漢詩)에는 세종대왕릉, 신륵사, 고달사, 여강(驪江) 등 여주 명소에 대해 옛 사람들의 남겨놓은 정취를 느낄 수 있을 것이다. ‘천년의 울림 여강의 노래’ 전시모습 ‘고달사지 원종대사탑비展’은 여주박물관 여마관에 전시되어 있는 보물 제6호 고달사지 원종대사탑비의 비신에 대한 전시이다. 이 탑비는 고려초 국사(國師)를 지낸 원종대사(元宗大師) 찬유(璨幽 : 869~958년)비로 고려 불교미술의 웅장함을 대표한다. ‘고달사지 원종대사탑비’ 전시모습 전시된 탑비의 상태는 여러 조각으로 깨진 모습이 보이지만 유실된 조각 없이 다 전시되고 있다. 받침돌의 거북머리는 눈을 부릅떠 정면을 바라보고 있으며, 매우 험상궂은 모습이다. 탑비에 기록된 비문에 의해 975년에 조성되었음을 알 수 있으며 장식 등을 보면 통일신라 후기에서 고려 전기로 진정되는 탑비형식을 잘 나타내고 있다. 원종대사탑(보물 제7호)의 사천왕상, 비천상 탁본도 함께 전시된다. 전시는 여마관(신관) 1층 로비전시홀이다. 함께 열린 두 전시의 성향은 다르지만 여주의 아름다움과 역사의 웅장함을 느낄 수 있다. 또한 전통서예의 고박함을 마음껏 즐겨보길 바란다. 2018. 2. 2김지수 기자 <전시정보>천년의 울림 여강의 노래展고달사지 원종대사탑비展기간 : 2018. 2. 1 ~ 3. 25장소 : 여주박물관 여마관(신관) 1층, 황마관(구관) 1층 기획전시실

-

[Review]

글씨21을 빛낸 중진·원로작가 10인展

글씨21초대 청년 정예작가 3인展 모바일 매거진 글씨21은 2월 1일부터 2월 7일까지 인사동 백악미술관에서 <글씨21을 빛낸 중진·원로작가 10인展>, <글씨21초대 청년 정예작가 3인展>을 개최했다. 찬바람 부는 미술계, 그 중에서도 가장 어려운 현실에 직면해 있는 서예, 문인화계에 아름다운 전시회가 열린것이다.이번 전시는 서단과 화단에서 내로라하는 대가들이 작품 20점을 기증하여, 그 기증된 작품의 판매금은 미래의 주역인 청년작가의 후원금으로 사용된다. 백악미술관 1전시실에는 대한민국 서화단의 중진·원로작가 구지회, 김영삼, 박용설, 박원규, 백영일, 이일구, 정하건, 정해천, 조성자, 황석봉의 작품이 전시되었다. 이어 2층 전시실에는 글씨21에서 진행되었던 ‘청년정예작가 선발 공모’를 통해 선발된 청년 3인 이완, 이정, 정준식 작가의 작품이 전시되었다. 지난 2월 1일 오픈행사에서는 많은 내빈들이 참석한 가운데 이광호(팔령후 회장)의 사회로 진행되었고, 중진·원로작가의 대표로 송천 정하건 선생의 인사말씀이 있었다. 사회자의 진행으로 후원을 받는 청년작가 3인이 중진·원로작가에게 큰절을 하는 등 훈훈한 오픈행사 분위기를 이어갔다. 석태진(글씨21 대표)은 “2017 한 해 동안 글씨21에서 기획한 ‘이 작가의 思생활’, ‘원로에게 길을 묻다’라는 인터뷰에 흔쾌히 응해주시고 또, 이번 의미 있는 후원전에 선뜻 작품을 후원해주신 선생님들께 깊은 감사를 인사를 드립니다.”라고 전했다. 후원전과 초대전이 동시에 이뤄지는 전시인 ‘아름다운 동행’이 많은 분들의 관심으로 인해 단발성이 아닌 지속적인 발전이 있길 바란다. 오는 주말 인사동 백악미술관에 들러 1층과 2층에서 주는 색다른 느낌을 감상해보길 바란다. 2018. 2. 2글씨21 편집실 書를 보는 세 가지 시선 평문을 쓰기에 앞서 우선 이번 전시의 배경을 밝히고자 한다. 지난해 11월, ‘글씨21’에서는 45세 이하의 젊은 서예가를 대상으로 작가 선발 공모를 시행했다. 정예작가의 발굴과 지원이라는 의미와 함께, 한국서예의 현재를 짚어보고 미래를 예견하고자 하는 기획이었다. 선발작가에게는 전시개최의 특전을 부여하기로 했고, 여기에 소요되는 비용은 함께 열리는 중진·원로작가의 전시를 통한 수익금으로 충당하고자 했다. 응모한 수십 명의 작가 가운데 선발한 3명의 정예는 이완, 이정, 정준식이다. 이들이 응모한 작품에서는 고전에 대한 치밀한 이해력과 자기화, 현대 예술사조에 대한 감각, 타 장르와의 조응성이라는 공통점을 가지고 있었다. 선발된 세 명의 작가는 두 달이 채 안 되는 기간을 통해 전시를 준비했다. 우선 분주한 일상과 생활 속에서 시간을 쪼개가며 진지한 작품을 제작한 작가들께 감사의 인사를 전한다. 이들이 제작한 작품에서는 우리 시대 젊은 정예작가들이 바라본 서(書)에 대한 시선들이 각각의 언어로 드러나 있으며, 향후 한국서예의 방향성이 감지된다는 점에서 의미를 찾아볼 수 있겠다. 1.이완(李完)은 원광대학교에서 서예를 전공하고 국내외에서 여러 번의 개인전을 가졌으며, 동인전 등을 통해 꾸준히 활동하고 있는 작가이다. 서예는 물론 전각 방면에서 이전과는 다른 자신만의 영역을 모색하고 있다. 이번에 선보인 작품들의 특징은 우선 다양성에서 찾을 수 있다. 한글과 한문 등 문자가 등장하고 탁본과 전각은 물론, 먹을 갈아 종이 위에 중첩한 미니멀한 작품들도 눈에 띈다. 이러한 다양성에도 전체가 하나의 덩어리로 느껴지는 이유는 먹과 붓, 한지라는 재료를 떠나지 않았기 때문이고, 그가 쌓아올린 문자에 대한 조형의식과 허실(虛實)에 대한 일관되고 치밀한 계산 때문이다. 우선 한글을 쓴 작품으로‘개조심’이 눈에 띈다. 작가는 일상에서 마주하는 상투적이고 비루한 언어들을 한지 위에 채워 넣었다. 수천 년 써왔던 고상한 글귀만이 서예의 소재인가, 서예가가 아닌 사람의 글씨는 서예가 아닌가, 서예가 서예가들만의 전유물인가라는 질문을 던지고 이를 형상화한 것으로 보인다. 둘째, 먹을 주제로 한 연작이다‘. 마묵(磨墨)’‘묵왈(墨曰)’‘고묵경마만궤향(古墨輕磨滿几香)’등인데, 먹에 대한 근래의 사유를 담았다. 요즘은 묵즙을 사용하는 방식이 부끄럽지 않은 일이 돼버렸지만, 그는 아직도 손수 먹을 갈아 쓴다. 작가가 재료에 대한 통찰의 시간을 갖는 일은 어쩌면 당연하지만, 서예가에게 먹은 재료 이상의 가치를 가진다‘. 사람이 먹을 가는 것이 아니라 먹이 사람을 가는 것’이라는 소동파의 말처럼 그는‘먹을 간다’는 서예가로서의 기본적인 행위를 통해 마치 수행자처럼 자신을 다듬는 중이다. 먹에 대한 사유는 작가로 하여금 자연스레 먹과 한지라는 물성(物性)에 집중하게 했고‘, 무제’와 같은 작품으로 연결시켰다. 그는 먹과 종이라는 재료를 통해 행위·색채·형태·구성을 극히 단순화하여 근본적인 질문으로 환원해 나갔다. 한지 위에 먹이 쌓이면 무엇이 될까, 서예가 반드시 읽혀야 하는가, 먹과 한지의 물성만으로 서(書)가 갖는 의미와 감정을 담을 수 없는가에 대한 고민이 녹아있다. 이완이 출품한 이번 작품에는 먹과 한지, 그리고 서예에 대한 근본적인 질문과 고민이 담겨있기에 이 작가가 보여줄 앞으로의 행보에 주목할 수밖에 없다. 2.이정(李禎)은 계명대학교에서 서예를 전공하고 성균관대학교 동양사상문화학과에서 석사를 마쳤다. 2010년부터 1년에 한 번 이상 개인전을 열고 있는 무서운 작가다. 대학 시절부터 실력을 인정받았지만 서병오서예상·청년석재작가상을 수상하고 국립현대미술관, 대구문화예술회관, 대구중구보건소 등에서 작품을 소장한 영예는 최근에서의 일이다. 아직도 남성 중심의 서단에서 몇 안 되는 빛나는 여성 정예작가다. 이번에 선보인 작품은 출품한 작품 수인 숫자 7에 집중했다. 모두 100호가 넘는 대작들로, 작가가 선호하는 재료와 조형, 운필, 구성 등을 통해 흥미로운 개념들로 채워졌다. 우연히 떠오른 1~7이라는 숫자에 대한 생각은 각 숫자가 의미하는 동양적 사유로 옮겨갔고, 일관된 흐름의 연결 고리처럼 이어졌다. 작가가 풀어낸 숫자의 의미는 이렇다. 1; 태초의 하나는 일획의 선에서 연결되어 하나의 큰 덩어리가 되고, 2; 그 덩어리는 흑과 백, 음과 양처럼 둘로 나누어진다. 3; 그 둘은 사람이 하늘에 기원하듯 별과 연결되어 셋이 되었다. 4; 동서남북, 나누어짐의 의미를 가지며, 먹의 조각들로 표현하였다. 5; 화수목금토 오행의 특성에 걸맞은 의미의 문자들로 이어졌고, 6; 십간십이지로 음양오행설과 결합하여 만물의 길흉을 판단하는 데 쓰인 육십갑자로, 7; 기원을 나타내는 북두칠성을 나타내고, 결국 그것은 간절한 기원으로 또다시 하나가 된다고 한다. 작가가 풀어낸 숫자의 의미들은 모두 다른 것 같지만 결국 하나의 순환 고리로 이어진다. 여기에는 도가 사상의 핵심인 ‘도(道)’ 개념을 내포하고 있다. \'도\'는 모든 것의 처음이자 근원으로, 모든 만물은 여기서 생겨난다고 본다. 이 개념은 작가가 작품에 담아온 꽤 오래된 주제이기도 하다. 道生一, 一生二, 二生三, 三生萬物.(도는 1을 만들었고, 1은 2를 만들었고, 2는 3을 만들었고, 3은 만물을 만들었다.)-『도덕경』42장 - 자연의 이치인 도는 하나에서 시작하고, 하나로는 생성되지 않으므로 음양으로 나뉘었으며, 음과 양이 화합한 이후 만물이 생성되었다는 논리이다. 이렇게 생성한 모든 만물은 끝없이 변화하지만 결국은 다시 본래의 모습으로 돌아간다. 마치 자연에서 태어난 모든 생명이 결국은 소멸하고, 그 자리에서 다시 생명이 태어나는 순환의 고리처럼 말이다. 이정 작가는 요즈음 글씨를 잘 쓰고 못 쓰고를 떠난 채 화면을 개념들로 채워나가고 있다. 작가가 사유하는 개념을 중시하여 언어적 의미와 제작이념이 화면의 전면을 지배하고 있다. 서예의 재료와 기법, 그리고 개념미술의 접합에 대한 가능성을 실험하고 있는 것처럼 보인다. 아슬아슬해 보이는 서예의 전통과 작가가 바라본 개념 사이의 줄타기에서 그가 안착할 세계가 궁금해지는 대목이다. 3.정준식(鄭埈植)은 대전대학교에서 서예를 전공하고 성균관대학교 유학대학원에서 서예·동양미학을 전공하여 석사과정을 마쳤다. 이미 국내의 여러 공모전에서 대상을 거머쥐며 등단하였고, 여러 동인전을 통해 참신한 작품을 발표해오고 있다. 또한 ‘캘리공작소’를 운영하며 서예의 대중화를 모색 중이다. 그는 한글, 한문 등 고전서예에서 놀라우리만치 유려한 필치를 구사하고 있으며, 특히 문인화 방면에서는 치밀한 전통을 확보하면서도 새로운 자신만의 세계를 구축해 나가고 있는 문인화단의 몇 안 되는 청년작가이다. 그가 선보인 이번 작품은 모두 매화이다. 전통시대 군자의 표상으로 여겨 문인적 이념미를 나타낸 식물을 보다 회화성 짙은 방향으로 끌고 나왔다. 먹과 순지라는 기본적인 재료를 선택했으며, 화면의 전면에 등장하는 매화 둥치는 먹과 여러 재료를 혼합한 자신만의 안료를 만들어 썼다. 전통적으로 매화의 둥치는 화면 밖에서 시작하여 안으로 들어와 자리 잡는 방식이 상례이지만 작가는 과감히 화면 안으로 들여와 둥치의 무게감과 양감을 극대화하고 있다. 바로 이 점이 작품을 더욱 회화성 짙게 만든 하나의 요인으로 작용하고 있다. 이번 작품의 또 하나의 특징은 문인화와 매화의 두 가지 요소인 화제와 꽃이 사라졌다는 점이다. 우선 화제의 부재에 대해 말하자면, 문인화의 양대 축이라 할 그림과 화제에서 불필요하다고 느낀 하나를 과감히 제거해 버린 셈이다. 이러한 작업태도에는 ‘화제를 쓰지 않으면 문인화가 아닌가?’라는 질문에서 시작했다. 작가는 문인화에서 화제를 쓰면 관객은 그 화제를 읽고, 이를 통해 작품을 분석하려는 심리를 알았다. 작가는 그림을 봐주길 원했지만, 글씨만 읽고 더는 그림을 보지 않는다는 이유였다. 그래서 화제를 완전히 제거하고 그것이 갖는 언어적 의미는 화면 곳곳에 은밀히 숨겨놓은 전각으로 대신하는 방법을 택했다. 두 번째 특징으로 그의 매화에는 꽃이 없다. 전통적 매화그림의 특징으로 거친 질감의 둥치와 섬려한 꽃의 대비를 통해 매화가 갖는 문인적 기상을 드러내는 방식이 주류를 이뤄왔지만, 그는 이번 작품에서 꽃을 과감히 생략해버렸다. 인고의 계절인 겨울을 이겨내고 향기로운 꽃을 피워내는 매화의 기본관념을 벗어던지고 있다. 화면에서는 매화가 피는 계절인 봄에 한정하지 않고, 자연스럽게 계절을 확장시키는 장치로써 꽃을 제거한 것이다. 정준식이 내보인 이번 작업은 문인화의 본령에 대한 진지한 성찰과 함께 시대미감에 대한 의미 있는 질문들로 채워져 있다는 점에서 주목해야 한다. 성인근 · 글씨21 편집주간<전시 정보>글씨21을 빛낸 중진·원로작가 10인展글씨21초대 청년 정예작가 3인展기간 : 2018. 2. 1 ~ 2. 7장소 : 백악미술관

-

[Review]

하석 박원규 신춘 서예전

도서출판 한길사(대표 김언호)는 힘찬 기상의 작품을 선보이는 작가 하석 박원규의 신춘 서예초대전을 개최한다. 인문예술공간 순화동천에서 2월 1일부터 4월 30일까지 열리며 2월 6일 오프닝 행사를 치렀다. 하석 박원규 작가와 손녀한길사는 출판전문업체로 1976년 서울 은평구에서 창립되었으며, 『로마인』, 『한국사 이야기』, 『혼불』, 『숲길』 등의 대표작이 있다. 현재까지 우리 민족사회의 삶과 정신, 사상을 아름답게 발전시키기 위해 노력해왔으며, 이번 전시가 열리는 공간인 인문예술공간 순화동천을 함께 운영하고 있다. 한길사 김언호 대표이번 전시가 진행되는 장소인 ‘순화동천(巡和洞天)’의 ‘동천(洞天)’은 노장사상에 나오는 말로 이상향을 의미한다. 인문·예술적 삶을 지향하는 사람들의 찾는 공간으로 이번 서예전시가 매우 뜻깊다. 전시장의 박원규 작가의 작품은 고전에 천착하면서도 자유분방한 혼이 깃든 신작들로 사람들의 눈을 한눈에 사로잡았다. 갑골과 금문을 통해 실험적 작품을 선보이며 자신만의 세계를 구축해온 작품이다. 박원규 作 - 讀書聲 |책읽는 소리한편, 오는 2월 22일(목), 3월 8일(목), 3월 22일(목) 오후 4시에는 ‘작가와의 대화’가 진행될 예정이다. 인문·예술적 삶을 지향하는 순화동천에서 기운생동하는 작품을 감상하며, 먹과 화선지 그리고 붓이 이뤄내는 조화를 느낄 수 있는 전시이다. 2018. 2. 8취재 김지수 기자 <전시 정보>하석 신춘 서예전기간 : 2018. 2. 1 ~ 4. 30장소 : 인문예술공간 순화동천문의 : 02-772-9001

-

[Review]

동아시아 필묵의 힘 展

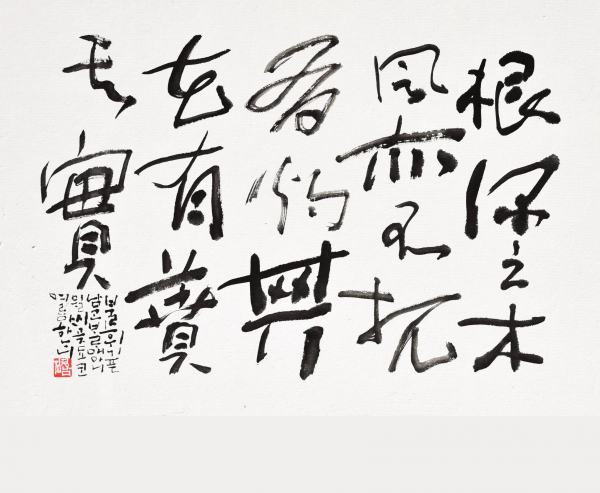

올림픽 성공 개최 염원이 담긴 75점의 대작(大作) 평창 동계올림픽&패럴림픽 기념 한중일 서예전 <동아시아 필묵의 힘 East Asia Stroke>展이 예술의전당 서예박물관에서 개최되었다. 문화체육관광부가 주최하고 예술의전당이 주관하는 이번 전시는 동아시아 공동체의 공통 언어인 서(書)를 키워드로 하여 한중일 작가 75명의 엄선된 작품을 통해 동아시아 문예의 정체성을 조망해 볼 수 있는 자리이다. 전시 설명중인 이동국 수석큐레이터쩡라이더 作 - 쩡라이더한중일 75명의 작가는 이번 전시에 자신들 고유의 작품 세계를 평창올림픽의 성공적 개최를 기원하는 의미를 담아 출품하였다. 전시장 벽면을 가득 채우는 큰 사이즈의 작품들은 ‘서예’의 지루한 이미지에서 벗어나 시각 예술의 극치를 보여준다. 특히 21세기 동아시아 글씨의 횡단면을 다양하게 보여줌으로써 한중일의 높은 수준의 글씨를 체험할 수 있는 기회를 만들었다. 박원규 作 - 평창가네코다이조 作 - 당연사전시구성은 크게 4가지로 나뉜다. ‘Ⅰ. 문자 - 한자 가나 한글’은 래 한 뿌리인 書를 한중일 각국이 어떻게 같고, 또 다른지 엿볼 수 있다. ‘Ⅱ. 필묵(筆墨)과 시(詩)’에서는 書는 문자를 필묵으로 쓰는 것을 말한다. 즉 문자는 내용과 조형을 가진다. 텍스트와 이미지가 한 몸이다. 이 경계에 대해 살펴볼 수 있다. 박정숙 作 - 강원도아리랑왕둥링 作 - 이백시(난서)‘Ⅲ. 체(體)와 각(刻)’은 조형적인 측면에 중점을 두고 작품을 본다. 특히 전각은 전서를 칼로 돌에 새기는 서예술이다. 따라서 각(刻)은 붓글씨 ‘쓰기’의 모태이자 필획의 어머니가 된다. ‘Ⅳ. 대자(大字)’는 글자에 따라 기둥이나 서까래와 같은 필획이 만들어 내는 무한대의 방과 마루 거실과 같은 구조가 대자서의 관건이 된다. 작품의 공간경영에 대해 건축, 노래 등에 비교하며 감상할 수 있다. 이번 전시는 2018년 평창 동계올림픽의 문화적 색채를 ‘서예’로 각인시킨다. 특히 평창을 찾는 전 세계인들에게 동아시아의 공통 언어인 필묵(筆墨) 언어를 널리 알리고자 했다. 더 나아가 <2018평창 - 2020동경 - 2022북경 >으로 이어지는 올림픽을 계기로 한중일이 동아시아 필묵 공동체를 형성하여 남북통일과 동아시아 평화공존의 가능성을 열어젖히는 기회가 될 것이다. 정웅표 作 - 위응물, 기전초산중도사 스즈키교센 作 - 신지우신한편, 2월 12일(월) 오후 3시 서울서예박물관 2층에서 개막식 및 포럼1이 개최되었다. 개막식에서는 문화체육관광부 도종환 장관을 대신해 이우성 문화예술정책실장이 인사말을 전했다. 이어 포럼에는 한중일 3국의 서예가, 예술평론가, 학자(권창륜, 가야하라 스스무, 쩡라이더)가 참여하여 ‘2018평창동계올림픽 전시 의의’, ‘2020동경올림픽 전시구상과 방향’, ‘2022 북경동계올림픽 전시구상과 방향’에 대해 발표했다.문화체육관광부 이우성 문화예술정책실장 개막식예신 作 - 평창동계올림픽또한 오는 2월 23일(금) 13:30에 열리는 국제학술포럼2에는 한중일 작가 12명이 발표할 예정이며, 중국문화의 흥쇠, 현대 일본의 서, 고전과 재해석(추사김정희를 중심으로), 한글과 한자의 서예미 비교, 필묵과 키보드, 21세기의 서의 미래 등 유사하면서도 각기 다르게 발전해 온 서예양상에 대한 각 발표자의 이야기를 들어볼 수 있다. 이종훈 作 -풍설산중유작가선정위원에는 한국에 권창륜, 김양동, 전명옥, 김응학, 장지훈, 최명근, 중국에 유정청, 찡라이더, 쩡샹, 류옌후, 예신, 일본에 이시게 케이도, 아라이고푸, 다미야 분페이, 가야하라 스스무 등이 참여하였다. 서예가, 전각가, 교수, 평론가, 신문사 발행인 등 서예에 조예가 깊은 각 분야의 전문가들이 관여하였다. 2018. 2. 12취재 김지수 기자 <전시 정보>동아시아 필묵의 힘展기간 : 2018. 2. 9 ~ 4. 1장소 : 예술의전당 서울서예박물관 <전시 포럼>일시 : 2018. 2. 12 15:00 ~ 17:30장소 : 예술의전당 서예박물관 2층 <국제학술포럼>일시 : 2018. 2. 23 13:30 ~ 18:00장소 : 예술의전당 서예박물관 4층 <참여 작가>한국 (25인)강대희 권창륜 김성덕 김양동 김영기 김종원 박세호 박영도 박원규 박정숙 백영일 신두영 여원구 이 용 이돈흥 이종훈 임재우 전명옥 전정우 전종주 전진원 정도준 정웅표 최민렬 최재석 중국 (25인) 쑨보샹 孫伯翔 궈쯔쉬 郭子緒 한톈헝 韓天衡 왕둥링 王冬齡 류정청 劉正成 왕융 王鏞 후캉메이 胡抗美 쉬정롄 徐正濂 왕웨촨 王岳川 지광밍 紀光明 쩡라이더 曾來德 천전리엔 陳振濂 쩡샹 曾翔 푸리에핑 濮列平 류옌후 劉彥湖리샤오쥔 李曉軍 판궈창 范國強 샤오옌 邵巖 후치우핑 胡秋萍 위밍취안 于明詮 천푸쥔 陳扶軍 홍훠탠 洪厚甜 리창 李強 예신 葉欣 장공저 張公者 일본 (25인) 이시게 케이도 井茂圭洞 아라이 고후 新井光風 다카하시 리코 高橋里江 이시토비 핫코 石飛博光 구로다 겐이치 墨田賢一 우스다 도센 簿田東仙가자오카 고조 風岡五城 가와노 다카시 河野 隆 다카키 세이우 高木聖雨 아리오카 슌가이 有岡陖崖 이와나가 세이손 岩永栖邨 나가모리 소큐 永守蒼穹다네야 반조 種谷萬城 다카기 아쓰히토 高木厚人 요시자와 데쓰시 吉澤鐵之 니시무라 도켄 西村東軒 이토 센유 伊藤仙游 나카무라 노부오 中村伸夫 스즈키 교센 鈴木響泉 히비노 미노루 日比野實 오니시 마사나리 眉西正成 오쿠에 하루키 奧江晴紀 가나시키 신보 金敷駸房 가나케 다이조 金子大藏사카노 간 阪野鑑

-

[News]

토크콘서트, 일본 서예를 말하다.

글씨21(대표 석태진)과 함께 하는 토크콘서트, <일본 서예를 말하다.>가 지난 2월 8일 북촌한옥마을 ‘갤러리 사이’에서 열렸다. 참여자 모집부터 많은 관심을 모은 토크콘서트는 글씨21이 주최하고 (사)한국서예단체총협의회, 월간서예문화와 월간묵가가 주관하였으며, 심은 미술관(관장 전정우)이 후원하였다.월간 서도계 발행인 후지사키 아츠시이번 콘서트는 일본 서예계를 가감 없이 이야기하여, 서예계의 실상과 허상에 대해 논하고 더 나아가 한국의 실정을 짚어보자는 데에 취지가 있었다. 이날 토크콘서트에는 일본의 월간 서도계 발행인 후지사키 아츠시와 일본 마이니치 신문 서도부 담당기자 키리야마 마사토시가 참석 예정이었으나 키리야마 마사토시는 신변상의 문제로 한국에 오지 못했다. 진행 김주회토크콘서트는 후지사키 아츠시씨와 글씨21의 일본지사 김주회 부사장의 통역과 진행으로 차분한 분위기에서 시작되었다. 일본 서예의 현 상황에 대해 논의하고 후지사키 아츠시씨 또한 한국의 실상에 대해 궁금한 점이 많았으며 서로의 대화를 통해 토크콘서트는 더욱 깊어졌다. ‘한국’과 ‘일본’이라는 외교적 관계를 벗어나기 어려운 큰 현실 속에서 동아시아의 큰 공통점인 ‘서예’를 통해 서예의 과거와 현실을 짚어보는 시간을 가졌으며, 참여자들의 무거운 눈빛에는 어두운 서예 미래를 조금이나마 밝혀보고자 하는 긍지의 빛이 담겨있었다. 글과 화면과는 확연히 다른 만남, 직접 대상을 만나 이야기 듣고 궁금한 점을 바로바로 질문할 수 있는 형태의 토크콘서트를 성공적으로 마친 글씨21은 앞으로도 이러한 진솔한 대화의 장을 지속적으로 발전하여 만들어 나갈 것을 기약했다. 2018. 2. 13취재 김지수 기자

-

[Column]

벽암(김정남)의 서예이야기

1. 오늘 서예에 대한 묵상 서예는 필기도구가 별도로 없던 시대에 붓으로 표현된 문자로, 주로 의사소통 수단으로 사용되었다. 서예의 정신적·예술적 가치보다 효용적 가치에 그 의미가 컸다. 갑골문(甲骨文), 금문(金文)을 거쳐 전서·예서·해서·행서·초서의 서체가 이러한 과정에서 생겨난 것이다. 그러나 활자를 이용한 인쇄술과 컴퓨터·디자인 기술의 급속한 발전으로 의사소통을 위한 수단으로서의 서예의 효용가치는 거의 사라져 가고 있다. 그럼 서예는 이제 그 존재 의의가 희박해졌다는 것인가? 서양의 회화는 주로 인물화와 사실화를 주로 하던 시대에 사진이 발명되면서 그 가치가 사라지지 않고 오히려 인상파와 같은 새로운 사조가 등장하여 회화의 예술적 가치를 더하였다. 서예도 효용적 가치보다 획 속에 잠재해 있는 정신적·예술적 가치를 더욱 조명해야 할 때라고 본다. 아울러 지금 4차 산업혁명의 물결 속에서 인간은 얼마 되지 않아 인공지능의 부속물로 전락할지도 모른다. 이러한 때일수록 정신적·예술적 가치에 대한 갈망은 더해갈 것이다. 즉 서예는 시대의 흐름 속에 동양의 다양한 철학적 사유가 가미되면서 정신적 가치뿐만 아니라 미학적 가치 등 많은 의미가 부여되어 오늘에 이르고 있다. 한대(漢代) 양웅은 서예를 ‘심화(心畵)’라 하였으며, 청대(淸代) 유희재는 ‘서예가 자연을 근본으로 하여 자연을 본받는 경지에 멈추지 않고 결국 사람을 중심으로 다시 하늘을 회복하는 경지로 나아가야 한다(由人復天, 造乎自然)’고 하였다. 석도(石濤)도 일획론(一劃論)을 말하며 서예의 한 획 속에 모든 존재의 뿌리와 근본이 담겨있다고 했다. 이처럼 서예는 본래 정신적·예술적 가치 및 인간애가 함축된 동양예술의 정수이다. 그런데 요즘에 서예는 젊은 세대로부터도 외면되고 있다. 이는 일부 교육시스템의 잘못 등으로 빚어진 결과다. 이웃 중국과 일본은 서예가 국민 사이에서 인기가 있는 예술 장르 중의 하나다. 중국은 국가적으로도 그 가치를 인정하여 서예를 국내적으로뿐만 아니라 유네스코 인류 무형유산에 실어 관리하고 있을 정도다. 같은 동양문화권 속에서 우리만이 서예에 대하여 과소평가하고 있다. 타 장르의 작가들조차도 서예의 가치를 인정하여 이를 적극 수용하고 있으며, 서양에서는 동양예술에 대하여 신비감을 갖고 그중 서예 線의 생명성과 그 묘한 매력에 빠져들어 어설프지만, 서예 線을 이용한 다양한 실험적인 작품을 선보이고 있다. 서예인들 자신도 타 장르와 융·복합된 다양한 시도를 시작하고 있다. 이 위기 상황이 오히려 서예인에게는 기회라고 생각한다. 실질적으로 서예는 점·선·면의 예술이다. 삼라만상이 점·선·면으로 이루어지지 않은 것이 없다. 모든 예술의 형태도 점·선·면으로 구성되어 있다. 서예는 원초적으로 어느 장르의 예술과도 접목할 가능성의 씨를 갖고 있어 주체적으로 모든 장르와 친숙할 수 있는 장점이 있다. 그리고 위에서 언급한 대로 서예는 오랜 역사가 있는 동양예술의 정수로서 그 획 속에는 태극과 음양오행의 우주의 원리가 함축되어 있다. 서예가는 붓이라는 도구를 통하여 작가의 성정과 예술성을 서예 선에 실어서 작품으로 형상화한다. 즉 서예는 눈으로 보면 시각예술이지만 획 속에는 우주가 담겨있고 작가의 마음이 담겨있는 심오한 예술이다. 그래서 서예는 기타 여느 장르 예술보다 훨씬 포괄적이고 심오한 뜻이 담긴 함축된 예술로 기타 장르의 예술과 융합될 때에는 더욱 고상한 미감을 발하기도 한다. 만약 동양화, 서양화 등 모든 회화와 디자인 등의 모든 장르에 살아있는 서예의 선이 접목될 경우, 그 작품에 생동감과 더불어 고상하면서도 다양한 미감이 창출될 것이다. 이는 예술세계에서 새로운 혁명에 가까운 효과를 가져올 것으로 기대된다. 서예는 무한한 가능성을 가지고 있는 예술이다. 서예는 모든 것을 다 담을 수 그릇이다. 그래서 앞으로도 계속 기타 장르와의 접점을 찾고자 다양한 서예여행을 할 것이다. 그만큼 서예가 모든 예술의 중심에 설 수 있다는 자신감과 자부심이 있기 때문이다. 서예가 우리의 귀중한 문화유산으로서 제대로 평가받지 못하고 있는 현실 속에서, 나는 서예에 대하여 실기뿐만 아니라 학문적으로도 하나하나 그 성과를 이루어 가며 서예 전도사로서의 길을 가고자 한다. 2. 서예와 캘리(Calli)의 관계에 대하여 요즘 서예와 별도로 서예계에 캘리라는 장르가 급부상하여, 사람들은 서예와 캘리의 명확한 차이를 이해하지 못하고 혼재하여 사용하고 있다. 오히려 서예가 종이 되고 캘리가 주가 되는 느낌을 받을 정도로 서예보다 캘리가 사람들에게 더 많이 회자되고 있다. 그래서 이와 관련하여 간단하게나마 나의 생각을 언급하고자 한다. 캘리(Calli)는 캘리그라피(Calligraphy)의 약자이다. 영어 Calligraphy는 원래 아름다운 서체란 뜻을 지닌 그리스어 Kalligraphia에서 유래된 전문적인 핸드레터링 기술을 뜻한다. 이중에서 캘리그라피(Calligraphy)의 Calli는 미(美)를 뜻하며, Graphy는 화풍, 서풍, 서법, 기록 법의 의미를 갖고 있다. 우리는 이 캘리그래피를 일반적으로 서예로 번역하여 사용해 왔다. 그런데 요즘 한국에서 ‘캘리’라는 용어를 사용한 서체가 유행하고 있는데 이는 엄격히 말해 서예와는 다르고 또한 서예에서 파생된 용어도 아니다. 이쁜 글씨, 감성이 있는 글씨, 맛있는 글씨를 갈망하는 젊은 세대들의 욕구를 충족시키기 위한 수단으로 다양한 도구(볼펜, 잉크, 붓펜, 연필, 붓 등)를 사용하여 표현된 개성적 글씨이다. 이는 일종의 시대적 유행 사조에 따라 자연스럽게 배태된 것이다. 그 저변에는 디자인적 개념과 감성적인 미감이 깔려있다. 그런데 여기에 주로 사용된 도구가 붓펜에서 시작하여 더 나아가 붓으로 발전되어 가면서 서예에 자연스럽게 접목되게 되었고, 일부 서예가는 이를 디자인 개념과 접목시켜 상업적으로 인정을 받기도 하였다. 그러면서 캘리라는 개념이 대중들로부터 주목을 받게 된 것이다. 서예계에서도 침체되어가는 서예를 어떻게 해서라도 부흥시키고자 하는 열망 속에서 캘리에 대하여 무비판적으로 관심을 갖게 되었고 일부 공모전에서는 현대서예란 장르로 채택하기도 하였다. 전통서예까지도 캘리로 인지할 정도로 전통서예와 캘리가 혼재되어 사용되고 있는 것이 오늘 한국의 서예현실이다. 이에 따라 일부 전통서예가의 경우에 서예정체성 위기론을 제기하면서 캘리에 대한 부정적 입장을 완고하게 견지하고 있다. 캘리를 공모전에 선택한 단체에서는 심사에서 서예의 정체성과 관련한 명확한 심사기준을 제시하지 못하고 설왕설래하고 있는 형편이다. 이 시점에서 나는 서예와 캘리에 대하여 내 나름대로 정리해 본다. 나에게 서예 공부의 화두는 시종일관 법고창신(法古創新)이다. 전통에 대한 기본 공부를 철저히 한 이후에 진정한 창신(創新)이 가능하다고 보기 때문이다. 그리고 서예는 자연을 모본으로 한 생명체로 생명력이 근본이다. 넓은 의미에서 캘리도 붓이라는 도구를 사용한다는 점(잉크펜, 만년필, 볼펜 등을 사용하는 캘리의 경우는 제외)에서는 서예의 한 가지(枝)라고 볼 수 있다. 그러나 캘리는 디자인과 감성을 중시하고 서법(書法)에 대해서는 그리 관심이 없다. 반면 서예는 동양 사상과 미학적 요소가 복합적으로 함축되어 있고 자연의 이법이 적용되는 엄격한 서법(書法)이 있다. 이러한 면에서 서예와 캘리는 분명한 차이가 있다. 캘리는 서법이 없이 표면적인 조형적 디자인에 더욱 관심을 두어 표현하기 때문에 만족할 만한 미감을 발휘하는 데는 한계가 있다. 진정한 미감은 서법이 있는 가운에서 더 고품격으로 발현하게 되어있다. 서예에서 서법이란 그냥 기능적 것이 아니다. 서예는 그 사람의 마음을 담아내는 심화(心畫)이다. 진정한 서예는 요즘 세대가 맘속에 갈망하고 있는 감성적, 디자인적 개념까지 담아낼 수 있는 차원 높은 정신활동이다. 그래서 나는 평소에도 현실세계에 더 가까이 가기 위해서 전통 서법에 더 천착하여 공부하고 있다. 철저한 법고 없는 진정한 창신은 없다는 것이 나의 확고한 생각이기 때문이다. 캘리도 서예의 이런 정신에 바탕을 두고 서예의 장르 속에서 얘기할 수 있다. 그렇지 않을 때 캘리는 서예가 아니라 하나의 디자인일 뿐이다. 추사의 글씨는 여느 작가보다 조형성이 뛰어나고 각 글자 속에는 추사의 감성이 듬뿍 담겨 있어 오늘날 관점에서 보면 캘리라고 볼 수 있다. 그렇지만 그의 글씨는 서예이고 그것도 한국의 대표적 서체이다. 이처럼 서예는 디자인 개념뿐만 아니라 모든 장르를 아우르는 큰 그릇의 예술이면서 道이다. 그러한 면에서 캘리의 발전이 넓은 의미에서는 서예 발전과 무관하지 않다고 본다. 오히려 캘리가 서예 발전에 간접적으로 영향을 줄 수 있기 때문이다. 즉 캘리를 하다가 더 깊은 공부를 위해 진정한 서예 공부에 관심을 둘 수도 있다고 본다. 아울러 서예인들에게 캘리가 그동안 갇혀 있던 전통서예의 굴레에서 벗어날 수 있는 촉매의 역할을 할 수 있다고 본다. 다만 붓으로 먹물을 찍어서 쓴다는 것만으로 캘리를 서예 장르에 포함한다는 것은 심오한 서예의 예술성과 정신적 가치를 희석해 서예를 천박한 세속 예술로 전락시킬 우려가 있다. 이러한 개연성에 대하여 경계의 자세를 놓치면 안 될 것이다. 캘리와 관련한 또 하나 숙제는 ‘서예’의 영어 표현의 문제이다. 우리가 일반적으로 사용하고 있는 ‘서예’는 영어로 ‘캘리그래피(Calligraphy)’라고 하는데 이는 서양에서는 손글씨를 의미한다. 그런데 요즘 대중들에게 유행하고 있는 감성적인 손글씨를 ‘캘리’라고 명명하고 있다. 이 캘리라는 용어는 캘리그래피의 약칭으로 결국 전통서예의 영어표현인 캘리그래피와 표현이 같아 서예와 관련한 영어표현에 혼란이 야기되고 있다. 이에 따라 전통서예와 요즘 유행 서풍인 캘리에 대한 영어표현을 명확히 할 필요가 있다고 본다. 서양에는 동양의 전통서예에 대한 정확한 표현이 없다. 그동안은 마땅한 영어식 표현이 없어서 그냥 캘리그래피로 번역하였는데 이는 적확한 표현이 아니다. 서양의 캘리그리피의 실질적인 의미는 전통서예의 의미보다 요즘 유행하고 있는 캘리와 합치되는 면이 많다고 생각된다. 이에 따라 전통서예에 대한 명확한 영어표현을 찾아야 할 것인데, 서양에 이에 합치되는 용어가 없음을 감안하여 동양의 명칭(한국은 ‘서예’, 중국은 ‘서법’, 일본은 ‘서도’)을 고유명사로 하여 발음 그 자체를 영어로 표기하는 것도 하나의 방법이라 생각한다. 학계에서도 이에 대하여 관심을 두고 논의를 조속히 하여 용어사용에 혼란이 없도록 해야 할 것이다. 그동안 한국의 서예계는 시대적 변화의 흐름 속에서 편협한 전통과 서예가의 아집에 고착되어 사회적 요구에 제대로 반응하지 못하고 화석화됨으로 인해, 거꾸로 세상으로부터 외면받는 상황에 직면하게 되었다. 이러한 과정에서 서예 같기도 하고 서예 아닌 것 같기도 한 캘리가 출현하게 되었다. 서예계도 이 냉엄한 현실을 받아들이고 이에 대한 반성과 더불어 서예와 캘리와의 학술적·예술적 관계 정립에 대하여 긍정적인 관점에서 많은 고민이 있어야 할 것이다. 지금은 4차산업 혁명에 직면하여 급격한 패러다임의 전환시대이다. 모든 것이 융·복합되어 가는 격변의 시대에 어떻게 서예의 본질을 지키면서 변화를 수용해 나갈 것인가에 대한 고민과 함께 세상을 향해 열린 사고의 자세를 가져야 한다고 본다.벽암 김정남(碧巖 金貞男)<학력>성균관대학교 유학대학원 석사(동양미학) - 논문제목 : 「ᄌᆞ경뎐정례의궤의 書體美 연구」성균관대학교 유학과 철학박사(동양미학) - 논문제목 : 「조선조 御筆에 관한 연구」 <개인전>2016. 주이탈리아한국문화원(로마) 개원기념 초대전(주제 ‘마루에 오르다’)2017. 인사동 가나아트센터(주제 ‘발칙한 꿈을 꾸다’)2017. 서초동 갤러리라이프(주제 ‘서예가와 나무꾼’) <주요경력>철학박사(성균관대 동양미학)한국서예문화학회 이사대한민국 서예전람회 대상 및 초대작가대한민국 추사서예대전 종합대상 및 초대작가세계서예비엔날레(전주) 초대대한제국 선포 120주년 기념 특별전 초대(2017, 어진박물관)한국서예 큰 울림전 초대(2017, 갤러리 미술세계)숭례문복원사업 상량문 書(2013)평창동계올림픽 주경기장(평창) ‘평화의종’ 현판 書(2018)

-

[News]

문화재청, 추사 글씨 3점 보물지정 예고

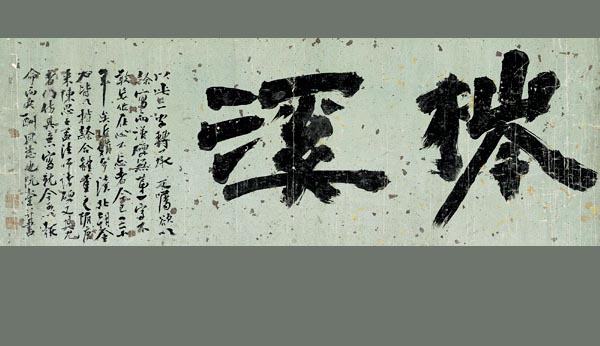

19세기 대표적 학자이자 서화가 추사 김정희(秋史 金正喜, 1786~1856)의 글씨 3점이 보물로 지정된다. 추사 김정희는 금석문의 서예적 가치를 재평가한 추사체를 창안해 한국 서예사에 큰 자취를 남긴 인물이다. 이번에 보물로 지정 예고된 3건의 서예 역시 이러한 학문적 예술적 관심과 재능이 구현된 작품이다. 김정희 필 대팽고회(金正喜 筆 大烹高會)3건의 작품은 ‘대팽고회’, ‘차호호공’, ‘침계’이다. 먼저 ‘김정희 필 대팽고회(金正喜 筆 大烹高會)는 1856년(철종7년)에 쓴 만년작(晩年作)으로, 두 폭으로 구성된 예서 대련이다. 내용은 중국 명나라 문인 오종잠(吳宗潛)의 「중추가연(中秋家宴)」이라는 시에서 유래한 것이다. “푸짐하게 차린 음식은 두부·오이·생강·나물이고, 성대한 연회는 부부·아들·딸·손자라네(大烹豆腐瓜薑菜, 高會夫妻兒女孫)”라는 글귀이다. 평범한 일상생활이 가장 이상적인 경지라는 내용에 걸맞게 소박한 필치로 붓을 운용해 노 서예가의 인생관과 예술관이 응축되어 있는 대표작이다. 다음으로 ‘김정희 필 차호호공(金正喜 筆 且呼好共)’에는 “잠시 밝을 달을 불러 세 벗을 이루고, 좋아서 매화와 함께 한 산에 사네(且呼明月成三友, 好共梅花住一山)”라는 문장을 예서로 썼다. ‘촉(蜀)의 예서 필법으로 쓰다(作蜀隸法)’라는 글귀를 넣어 중국 촉나라 시대의 비석에 새겨진 글씨를 응용했음을 밝힌 것을 볼 수 있다. 김정희 필 차호호공(金正喜 筆 且呼好共)금석학에 조예가 깊었던 김정희의 학문이 예술과 결합된 양상을 잘 보여주는 사례로, 필획 사이의 간격이 넉넉하고 자획의 굵기가 다양하다. 빠른 붓질로 속도감 있는 효과를 내는 등 운필의 멋을 최대한 살린 김정희 서예의 수작(秀作)이다. 마지막으로 ‘김정희 필 침계(金正喜 筆 梣溪)’는 ‘침계(梣溪)’를 쓰고, 왼쪽에 행서로 8행에 걸쳐 발문을 썼다. 두 과의 인장을 찍어 격식을 갖추었다. ‘침계’는 김정희와 교유한 윤정현(尹定鉉, 1793~1874)의 호이다. 김정희 필 침계(金正喜 筆 梣溪)발문에는 윤정현이 김정희한테 자신의 호를 써달라고 부탁했으나 한나라 예서에 ‘침(梣)’자가 없어 30년간 고민하다가 해서와 예서를 합한 서체로 써주었다고 한다. 작품의 완성도를 갖추기 위해 수 십 년을 고민한 김정희의 작가적 태도와 이러한 김정희를 기다려준 윤정현의 인내와 우정이 어우러진 작품이다. 작품 ‘침계’는 구성과 필법에서 작품의 완성도가 높은 뿐 아니라 김정희의 개성을 잘 보여준다. 문화재청은 이번에 지정 예고한 추사 김정희 글씨 3점에 대해 30일간의 예고 기간 동안 각계의 의견을 수렴·검도하고 문화재위원회 심의를 거쳐 국가지정문화재로 지정할 계획이다. 국가지정문화재(보물) 지정 예고된 3건의 작품은 간송미술문화재단에 소장되어 있다. 2018. 2. 20글씨21 편집실

-

[News]

전각실기완성(篆刻實技完成) 발간

도판으로 엮은 『전각실기완성』이 더욱 편리하게 변경되어 출간되었다. 저자 국당 조성주 선생은 과거 출간한 <전각 실습>의 내용에 한자가 주로 표기되어있어 읽기 불편하다는 독자들의 제언에 이를 재편집 구성하여 출간하였다. 저자 조성주는 본문 내용의 한자를 모두 한글로 변환하여 읽기 쉽게 하였으며 꼭 필요한 한자는 한글과 함께 병기하여 공부할 수 있도록 하였다. 아울러 전반적인 목차 내용 또한 불필요한 내용은 삭제하고 중요한 부분은 내용을 더욱 보강하여 내놓았다. 『전각실기완성』은 제1장에서 전각의 역사와 역대의 인장을 소개하고 우리나라의 새인과 전각에 대해 소개하였다. 제2장에서는 명·청대 전각파맥의 형성과 흐름을 설명하였으며, 제3장은 전각의 실기로 도판과 자세한 설명으로 전각의 용구와 용재, 임모각법, 창작, 봉니, 인면 잔결과 인변처리법, 측관법, 한글전각의 창작, 탁본 등으로 구성되었다. 수백 장의 도판과 설명으로 전각의 기본부터 창작, 응용까지 두루 공부할 수 있는 『전각실기완성』은 저자가 국내 및 중국, 일본 등의 많은 실기서적과 그간의 공부했던 경험을 바탕으로 기초 실습에 중점을 두었다. 전각의 모든 실기과정을 담은 책으로 전각에 관심을 갖는 서화인, 전각인, 초보자에게 기초를 다질 수 있는 좋은 안내서가 될 것이다. 저자는 1997년 금강경을 10여 년간 전각으로 완각하여 한국 기네스북에 등재된 바 있다. 또한 2012년에는 7만여 글자의 대작인 법화경을 완성해 기록을 세웠다. 논문으로는 ‘인면잔결과 전각미에 관한 연구’, ‘오창석 인예술관 연구’, ‘서예와 전각의 상관성 연구’ 등이 있다. 2018. 2. 22글씨21 편집실

-

[Review]

조미호묵경필화전

조미호 선생의 첫 개인전 <조미호묵경필화전>이 인사동 경인미술관에서 개최되었다. 올해 칠순을 맞이한 조미호 선생의 칠순을 기념하여 그간의 서예인생을 총 정리한 전시이다. 작가는 상보 안근준 선생에게서 한글의 아름다움을 배웠고, 죽전 이계월 선생의 지도아래 서예작가의 길로 들어섰다. 작가는 대한민국서예대전 초대작가(한국서예협회), 한글분과위원(한국서예협회), 서울서예대전 초대작가, 심사위원을 역임하였고, 서초 중앙복지관에서 강사활동을 했으며 천호동성당 내 강동문화원에서 서예봉사를 해왔다. 현재는 한국서예협회 서울지회 이사를 맡고 있다. 이번 묵경필화전에서는 작가가 수십년 간 쌓아왔던 한글서예의 정법에 작가만의 필의가 가미된 유려한 한글서체를 감상 할 수 있다. 또한 문인화 기법을 활용한 기발한 작품 구상은 조미호 작가의 일생을 담았다고 평가 받고 있다. 2018. 2. 22김지수 기자 <전시 정보>조미호묵경필화전기간 : 2018. 2. 21 ~ 2. 27장소 : 경인미술관 제 3전시관