서예·캘리그라피 Calligraphy

-

[Interview]

이 작가의 思생활, 구지회

“과거를 알지 않고는 현대를 살아갈 수 없다.” 지난 12월 중순, 지속적인 한파를 기록하던 추운 날이었다. 서울의 옛 골목을 간직하고 있는 이화동의 재미난 벽화와 함께 가파른 계단을 지나 다다른 곳에는 소석 구지회 선생의 수더분한 미소와 따뜻한 차가 글씨21팀을 반기고 있었다. ‘石(돌 석)’자를 좋아하셨던 치련 허의득 선생께서 지어주신 호, ‘소석(素石)’은 본래의 것을 지키며 우직한 삶을 살아온 구지회의 인생과 닮았다. 그가 몇 년째 작업실로 사용 해 온 ‘소석화실’은 한옥과 양옥의 조화가 독특하게 잘 어우러진 작업실이었고, 소품 하나하나에 온정이 묻어났다. 전통 문인화의 고상한 아름다움보다는 어디로 튈지 모르는 고무공 같은 분위기를 지닌 그 매력은 쉽게 따라갈 수 없다. 독보적인 독특함을 가진 구지회 선생의 이야기를 들어보자. Q. 의재 허백련 선생님의 맥을 이어 조카인 치련 허의득 선생님께 사사를 하였는데, 처음 문인화를 접하게 된 계기는? 우선 기본적인 단계로 보자면 사군자와 십군자 그리고 산수, 화조도 등을 배우게 됩니다. 저 또한 그러한 과정에서 그림을 배우던 중, 동아일보에서 공모전을 개최하였는데 그때 문인화 부문이 새로 생겨나면서 접하게 되었어요. 그리고 1980년도 전남도전에서 대나무로 우수상을 받게 되었습니다. 그때부터 ‘문인화’라는 장르에 본격적으로 돌입하게 되었죠, 아마 그때 승부를 걸어야겠다는 생각을 했던 것 같아요. Q. 치련 허의득(1934-1997) 선생께 받은 가르침 중에 가장 기억에 남는 것은? 형상보다는 뜻을 더 중요시했던 의재 허백련(1891- 1976)은 한국 남종화풍의 대가 소치 허련(1807-1892)에 그 뿌리가 있습니다. 그런 허백련 선생님의 조카인 치련 허의득 선생님께서는 허백련 선생님의 필법을 그대로 전수해 주셨어요. 가르침이 좀 특이했던 것 같습니다. 제자들이 가르침을 받다가 종종 원하는 다른 방향을 연구해올 때가 있었는데, 그때마다 늘 꾸짖지 않으시고 응원해주시며 좀 더 나은 방향을 제시해주시고 다양한 연구방법을 알려주시며 발전하기를 바라셨어요. 다만 남의 것을 그대로 받아들이는 엇나가는 방향에 대해서는 혀를 몇 번 차시면서 안타까움을 표현해주셨죠. 그게 큰 표현이었던 것 같습니다. 하지만 자신만의 생각과 개성으로 표현하면 무엇이든 인정해주셨습니다. 이러한 교육 방법이 특이하게 다가왔었던 것 같습니다. 117x51 한지에 수묵담채 Q. 이화동 ‘소석화실’이 책에도 소개되어 유명세를 타고 있는데, 어떤 계기로 알려지게 되었는지? 우연히 ‘행복이 가득한 집’이라는 곳에서 취재를 나오게 되었지요. 이야기를 나누며, 사진도 찍고 인터뷰를 했어요. 이후 몇 사람을 선정하여 작업실을 주제로 한 책을 만들게 되었는데 ‘소석화실’이 거기에 선정이 되었어요. 양옥과 한옥의 독특한 구조가 사람들의 이목을 끌었던 것 같습니다. 이러한 구조는 전통과 현대를 잇는 방식으로 다양한 느낌을 주었죠. 이러한 독특한 작업실을 꾸미게 된 것은 지인 중에 한옥을 짓는 분이 계셔서 그분과 많이 이야기를 통해 작업실의 세세한 부분까지 저 자신 나름의 방향으로 만들어 갈 수 있었습니다. Q. 동양화는 수묵 위주의 문인화적 화풍인 남종화풍과 채색 위주의 북종화풍으로 나뉩니다. 현재까지의 선생님의 작품을 보면 현대적인 새로운 화법이 나타나는 것 같은데, 자신의 화풍에 대해 정의를 내린다면? 저의 뿌리를 보게 되면 치련 허의득, 의재 허백련, 소치 허련, 추사 김정희. 그리고 초정 박제가, 연암 박지원 까지 거슬러 오르며 실학파에 근거하였다고 볼 수 있습니다. 저는 문인화가 실학(實學)의 맥을 가지고 가야 한다고 생각합니다. 지금 우리가 살아가는 현대에는 다양한 화풍의 모습을 볼 수 있는 방법들이 무궁무진합니다. 또 직접 경험할 수 있죠. 영국, 미국, 프랑스나 독일 등의 문물과 작품들을 모두 관람하고 느낄 수 있기 때문에, 보고 느낀 것들을 표현해야 한다고 생각합니다. 맥이라는 것과 현대, 두 가지를 모두 잡으려고 하니 어렵긴 하죠.. 어떤 좋은 생각이 있다고 하더라도 그분들을 움직일 수는 없지만, 제가 지금 현재에 살아있기 때문에 그런 것들을 표현 할 수 있죠. 수묵이나 채색을 떠나 전통의 맥을 이어 현대에 있는 ‘지금의 나’를 표현 할 수 있는 화풍에 주력하고 있습니다. Q. 제주 문인화 동아리 ‘그림 벗’을 이끌게 된 계기는? ‘그림벗’은 1992년 치련 허의득 선생의 지도아래 모임을 갖다가 1997년 창립전시회를 열며 본격적인 활동을 시작 했습니다. 그러나 그 해 3월 갑작스럽게 치련 허의득 선생께서 타계하시고 그 이후 저와 다른 회원들이 함께 배움을 지속하게 된 것입니다. 저는 27살 때부터 광주에서 화실을 운영하며 많은 사람들과 교감을 하게 되었죠, 그때의 경험으로 연륜이 쌓였고 ‘그림벗’을 맡아 다른 회원들과 함께 모임을 이어왔어요. ‘그림벗’은 올해 20주년이 되는 해로 이를 기념하기 위해 27명이 제주에 모여 뜻 깊은 전시회를 열었어요. ‘그림벗’은 제가 가르친다고 하기보다는 함께 공부하고 성장해가는 모임이라고 볼 수 있지요. Q. 작업실 곳곳, 작품 등에 개구리가 많이 등장하는데 특별한 이유가 있는지? 제가 살던 곳이 시골이다 보니 곤충, 동물, 꽃, 풀 등을 자연스레 많이 보고 관찰하게 되었어요. 어느 날은 비 온 뒤 풀잎 끝에 빨간 잠자리가 있는 것을 보고 너무 재미났죠. 또, 무료했던 어느 날은 우연히 개구리를 관찰하고 스케치하기 시작했어요. 그때 제가 발견한 것이 있는데, 개구리가 사람하고 너무 똑같은 거예요. 눈 두 개에, 코와 입이 있고 귀같이 볼록 튀어나온 것이 있고, 앞다리와 뒷다리가 있는 것이 세워놓으면 사람하고 똑같더라고요. 그래서 개구리를 의인화를 시켜보자 생각했죠. 제가 술을 먹고 있는 모습을 그리는 것보다는 개구리가 술을 마시고 있는 모습이 훨씬 재미있겠구나 생각했죠. 그래서 저 자신을 개구리의 모습에 투영시켜 작업하게 되었습니다. 그래서 제 작업실 이름도 ‘금와산방(金蛙山房)’이라 지었어요. 제 그림이 나타나는 개구리 또는 다른 곤충, 동물들은 아마 자연적인 것과는 좀 다르게 보일 겁니다. 특히 눈을 다채롭게 표현하려고 노력하기 때문이죠. 117x51 한지에 수묵담채 Q. 많은 전시회를 개최하셨는데, 그 중 가장 기억에 남는 전시나 작품은? 질문을 받고 회상해보니 가장 기억에 남는 전시는 2009년 6월, <바람에 길을 묻다 展>입니다. 제8회 개인전이었는데, 그때 제가 하고 싶었던 화목(花木), 새, 개구리, 여치 등 평소 하고 싶었던 대상들을 총망라하여 작업했던 기억이 납니다. 당시에 재미난 전시를 기획해보자는 생각을 했었고, 실제로 작품에 임하면서 즐거웠던 기억이 납니다. 제8회 개인전 <바람에 길을 묻다 展>제8회 개인전 <바람에 길을 묻다 展> Q. 앞으로의 작품 활동에 많은 기대가 됩니다. 지금 계획하고 계신 작업 방향이 있다면? 요즘 시대의 젊은 작가들은 산수화를 많이 그리지 않는 것 같습니다. 그래서 저는 ‘산수’라는 전통에 들어가 모든 것을 풀고 헤집어 공부하고, 또 그것을 다시 현대로 가지고 나오는 것을 계획했고 현재 산수화의 작업에 빠져있습니다. 많이 관찰하고 영감을 받아서 현대의 작업으로 재해석하는 작업을 연구 중입니다. Q. 이 시대의 어떤 작가로 기억되고 싶은가? 욕심 같아서는 가장 평범한 그림을 그렸던 사람으로 기억되고 싶습니다. 어른부터 어린아이까지 전 연령이 다 이해할 수 있는 그런 천진한 그림을 그렸던 사람. 그리고 항상 같이 있는 듯한 느낌의 작가로 기억되고 싶습니다. 143x76 한지에 수묵담채 Q. 문인화의 매력에 빠져있는 후학들에게 해주고 싶은 당부의 말은? 첫째로 열심히 할 것을 당부하고 싶어요. 그리고 두 번째로는 우리는 우리 것(전통)을 잘 알아야 한다고 생각합니다. 과거를 알지 않고 어떻게 현대를 살아갈 수 있으며 미래를 짚을 수 있겠어요. 우리 것을 정확히 아는 사람은 어디를 가도 제 길을 잘 찾아갑니다. 또 아는 것을 잊어야 합니다. 버려야 하죠. 알기는 하되, 알았으면 버려야 합니다. 좀 이상하죠? 옛것을 알기도 해야 하지만 또 버리기도 해야 합니다. 아니까 버릴 수 있는 겁니다. 모르면 절대 버릴 수 없습니다. 또 ‘왜 버리라고 하는가?’라고 묻는다면, 버려야 새것이 나올 수 있습니다. 이러한 얘길 꼭 전해주고 싶습니다. 165x56x2 금지에 수묵 ‘순수’라는 단어의 사전적 뜻은 ‘전혀 다른 것의 섞임이 없음’이다.글씨21의 <이 작가의 思생활> 인터뷰에서 만나고 온 소석 구지회 선생의 이미지가 그랬다. 어떤 질문에도 그에 따른 답변에는 자신의 소신 외에 다른 것의 섞임 없이 순수했다. 그 소신은 문인화를 애정 하는 마음에서 시작되었고, 그리고 그 마음은 처음 문인화를 시작하던 그때와 다르지 않았으며 순수를 넘어 순질(淳質)함이 느껴졌다. 인터뷰를 마치며 구지회 선생이 말했던 “과거를 알지 않고는 현대를 살아갈 수 없다.”라는 말을 다시금 회상하게 되었다. 과거의 잘못된 일을 바로잡고 본받을 만한 일을 마음깊이 새겨야 할 것이다. 전통으로 들어가 깊이 천착하고 난 후에는 그것을 과감히 내려놓고 다시 새로운 것을 창작해 낼 것을 기약한 구지회 선생의 앞으로의 행보가 기대된다. 또 그의 활약과 함께 문인화 작가의 길을 걷고 있는 후학들이 많은 생각과 함께 창작의 향연을 펼치길 고대한다. 2018. 1. 19인터뷰 김지수 기자 < 약 력 >치련 허의득, 소암 현중화 선생 사사1988 동국대학교 교육대학원 미술교육과 수료1976 전남도전 입선1980 전남도전 서예부분 우수상 및 초대작가 심사위원 역임1988 광주직할시 미술대전 대상 및 초대작가 심시위원 역임1995 대한민국 서예대전 우수상 및 초대작가 심사위원 역임1982,87 대한민국 미술대전 입선1984 ~ 개인전 7회1993 한중미술교류전(북경미술관) 우리시대의 난전(운현궁미술관)1987 동락전(세종문화회관)2000 새천년 남도미술 대전 조명전(남도예술회관)2001 개인전 7회(갤러리 상)2004 일본동경한국문화원 초대전2009 그림벗회원전 (백악미술관) 한국문인화 대표작가전(수원한국서예박물관) 개인전 8회 소석구지회전 바람에 길을 묻다(인사아트센터)2011 광주 KBS초청 3인의 변주전 10회 구지회 한옥과의 동행전(일여헌 갤러리)2013 11회 개인전 “쉰여덟 지금” (인사아트센터)2016 12회 소석 구지회 유희전(인사아트센타)현소석 문인화연구실 운영, 대한민국 미술대전 초대작가, 그림벗회 주관, 한국문인화 연구회 회원 광주, 종로미협회원 벽壁과 사이間 - 현대미술로서 구지회의 필묵筆墨언어 이동국(예술의전당 서예부 수석큐레이터)1솔직히 말해 우리시대 문인화文人畵는 그 중요성과 가치만큼은 문인화의 황금기였던 조선보다 더 크다. 이유는 오늘날 문자영상시대 만큼 전통시대 융복합 문예의 결정체인 시서화詩書畵 가 다시 하나 되어야만 하는 때도 없기 때문이다. 하지만 여기저기서 발표되는 작품은 별 감흥이 없고, 그래서 시큰둥해지는 것이 필자의 솔직한 심정이다. 오늘날은 전통사회 문인文人이 사라진지도 오래되었다. 분화될 대로 분화된 우리시대, 정치도 하고 학문도 하고 동시에 문예도 담당했던 조선의 전방위 인물을 기대한다는 것 자체가 무리이다. 필묵筆墨의 현대적 재해석 문제야 어쩔 수 없다손 치더라도 작품의 형식이나 구도, 소재 자체가 구태의연한 그대로다. 이 시대 문인화는 전통의 현대적 재해석이라기보다 수구守舊나 매너리즘의 끝자락으로 보는 것이 더 정확한 말이겠다. 이런 맥락에서 우리시대 문인화 작품을 보고 시대정신이나 사회성을 이야기 한다는 것은 난감하다 하지 않을 수 없다. 그래서 문인文人이 사회를 주도했던 조선은 시서화 일체의 문인화가 조형으로 소통하는 언어의 주류였다면 문인이 사라진 현대사회에서는 문인화자체가 시민 대중들에게 소통이 아니라 벽이 되었다고 할 수 있다. 지금 와서 보면 사군자・문인화・동양화・한국화・수묵화 운운 자체가 시세 물정에 따라 그 때 그 때마다 벽에다 또 벽을 세운 것 일 뿐이다는 생각이 든다. 그렇다 더 따지면 이 시대 대중들에게는 필묵 자체가 벽이다. 우리시대 사람들에게 먹 덩어리는 물질物質일 뿐이다. 검다black이상의 어떤 의미도 감흥도 없다. 그것이 아니라면 실존은 쏙 빠지고 현지우현玄之又玄으로 우주자연의 오묘奧妙하고 오묘한 도道의 광대무변함을 이야기하는 시작과 끝일뿐이다. 좌우지간 전자든 후자든 먹 덩어리로 만들어진 작품은 재미없고 어렵다. 2표구사를 들어서자마자 제일먼저 눈에 들어오는 것은 먹 무더기다. 용트림하듯 인상적이다. 하늘에 무겁게 드리워져 있지만 먹구름도 아니다. 집이나 산과 같이 어떤 사물의 실체도 아니다. 그렇다고 원형질이라 하기도 그렇다. 무엇인가하고 했더니 작가로부터 뜻밖의 대답이 돌아온다. “벽이다”고 한다. 필자가 놀란 것은 작품도 작품이지만 작가의 발언이다. 필자는 ‘먹 덩어리’라 봤는데, 작가는 이것을 ‘벽壁’이라고 말 하고 있다. ‘아니 문인화가 세상을 고민하다니’ 여기서 문인화가에 대한 필자의 통념이 송두리째 깨지고 있었다. 구지회의 신작 <벽壁시리즈>가 다르게 보이기 시작한다. 공간을 가로지르는 벽, 세로지르는 벽, 이리 저리 얽힌 벽, 지그제그 벽, 대못처럼 공간을 내리 박는 벽 . . . . 벽이라? 공간을 둘로 나누는 것이 벽이다. 벽으로 해서 안과 밖이 만들어진다. 여백도 벽이라는 먹 덩어리로 해서 비로소 그 존재를 실감한다. 그러고 보니 화선지가 우주일진데 구지회의 먹 덩어리 한 점은 다름 아닌 바로 빅뱅이다. 우주의 탄생이다. 석도1642-1707, 石濤가 『고과화상화어록苦瓜和尙畵語錄』에서 말 한대로 태고의 순박淳朴을 깨는 일획이다. 태고太古적에는 법法이 없었다. 순박淳朴이 깨지지 않았다. 순박이 깨지자 법이 생겼다. 법은 어디에서 나왔는가? 한 획劃에서 나왔다. 한 획이란 존재存在의 샘이요, 만상萬象의 뿌리다太古無法, 太朴不散, 太朴一散, 而法立矣, 法於何立, 立於一劃, 一劃者, 衆有之本, 萬象之根. 구지회의 먹 덩어리는 순박淳朴을 깨는 일획이다. 한 획이란 존재存在의 샘이요, 만상萬象의 뿌리다. 더구나 그 시공간은 간단하기 그지없다. 음양의 대비가 극단적이다. 텅 빈 공간에 먹 더미가 둥실 떠 있다고나 할까 극도의 갈필인가 싶으면 흔근한 먹물 속에 빠져있다. 지금 불끈 쥐어짜도 먹물이 뚝뚝 떨어질 지경이다. 이렇듯 구지회의 ‘벽’과 석도의 ‘일획’사이는 전통 문인화에서 기대할 수 없었던 전복된 해독코드를 들이대야 풀린다. 그래서 구지회의 필묵조형언어는 전통이자 현대의 접점을 내달리고 있다. 지금까지 문인화하면 시서화일체가 대전제다. 그래서 창작주체가 문인이어야만 하는 것은 너무 당연하다. 하지만 유감스럽게도 구지회는 문인이 아니다. 작품에도 우리가 기대했던 우아한 자작시, 아니 남의 글이라도 좋은 시 한 수 없다. 지금에 와서 보면 문인화・수묵화・사군자・동양화・한국화와 같은 그림은 이름이 다를 뿐 사실상 맥락을 같이 하는 하나의 그림이다. 작가를 문제 삼는 문인화는 말 그대로 문인이 그린 그림을 말해왔다. 수묵을 재료로 하는 수묵화는 그야말로 먹그림이다. 사군자四君子는 여러 화목 중 매梅 난蘭 국菊 죽竹이라는 소재를 군자에 비유하여 친 것이다. 그 연장선상에서 서양화와 대비되는 동양화가 있고, 또 그 중에서도 중국화 일본화와 다른 한국화가 명명되어져 왔다. 동양화 한국화와 같은 이 모든 그림은 방점을 어디에 찍는 가가 다를 뿐 같은 유전인자를 가지고 있다. 오늘의 입장에서 보면 현대미술이다. 이런 맥락에서 구지회의 작업은 문인화・사군자・수묵화・동양화・한국화이자 현대미술이다. 그래서 구지회의 그림은 그냥 문인화가가 아니라 우리시대 그림이고 현대미술이다. 다만 유화로 그린 서양화나 설치미술이 아닐 뿐이다. 그런데 지극히 익숙한, 그래서 너무나 고리타분하다고 하는 필묵筆墨을 고수하는 작가이지만 그의 작품은 그 반대편에서 읽힌다는 것이 문제다. 바로 구지회의 반전처인데 끝 간 데 없이, 여지없이 낯설게 필묵을 깨버리는 지점이다. 그래서 구지회 그림의 해독은 조형이전의 필묵의 문제가 해결되어야 한다. 필묵그자체가 그림이 말하고자하는, 작가가 발언하고자 하는 근본을 스스로 말하고 있기 때문이다. 그래서 구지회의 필묵은 물질을 넘어 우주에 넘치는 기氣의 파동이다. 필묵의 윤갈潤渴과 농담濃淡의 극단적인 대비는 그 흐름을 더욱 극적인 스트록stroke으로 보여준다. 3흔히 경험하는 바 이지만 추상화에서 ‘무제無題’ 또는 ‘Untitled’라 붙여놓은 경우가 많다. 이유를 물어보면 ‘작가는 작품으로 말을 해야지 무슨 설명이 필요 한가’하고 반문이 돌아온다. 일견 옳은 말이지만 관객입장에서 보면 이것보다 더 무책임한 발언도 없다. 속성상 조형언어는 말 언어와 달리 보는 사람에 따라 다양한 해석이 가해진다. 그 중에서 작가가 자신의 조형언어를 작품주제 명제 키워드와 같은 말언어로 풀어주는 것은 다양한 관객 해석의 시발점이다. 작가와 관객이 작품을 매개로 소통疏通하는 실마리다. 다시 말하면 작품주제가 구체적으로 제시되지 않는다면 작가=작품=관객내면의 저변에 흐르는, 가속도가 붙어, 살아 속삭이는 내밀한 조형언어는 기대할 수가 없다. 문인화도 이와 다르지 않다. 누가 그리던지 지금까지 그래왔듯 그냥 문인화라고 하는 통념을 벗어나지 못한다. 앞서 본대로 따지고 보면 문인화안에서 어떤 소통의 문제를 논하기 이전에 문인화 자체가 거대한 불통의 존재가 되고 만 것이 오늘이다. 이것은 관객이 아니라 작가가 바뀌기 전에는 도저히 넘을 수 없는 벽이다. 그래서 구지회의 벽은 작품속의 벽 이전에 현대미술에서 문인화 자체가 감단해야 하는 벽이기도 하다. 반복되지만 이 시대는 문인화자체가 벽이 된 시대다. 말 그대로 독단이다. 자기만족에 도취된 나머지 사회와의 소통을 거부한 필묵의 독단이다. 하지만 예술만큼 더 한 사회적인 존재가 없다. 사회가 없는 종교, 사회가 없는 철학 생각할 수 없듯, 이런 종교와 철학의 총합의 꽃이 예술 아닌가. 이런 맥락에서 예술가들이 사회와 벽을 쌓는 순간 예술은 죽음이다. 4구지회 작품에서 전통문인화의 고상한 아름다움이나 문인의 수양 격조 이런 것은 더 이상 기대 할 수 없다. 예컨대 일련의 <표주박시리즈>를 보자. 줄기와 잎의 난맥상 그 자체다. 파필破筆이다 못해 쩍쩍 갈라진 필획이나 금방이라도 흘러내릴 것 같은 멀겋게 갈아붙인 생 먹의 은근함은 혼돈이다. 텅 비었는가하면 완전추상의 농묵이 무겁게 하늘에 드리워져 있다. 그런가 하면 땅에는 개구리가 오색의 꽃밭에서 막 점프를 할 태세다. 또 다른 시리즈에서는 금방이라도 장대비를 쏟아 부을 것 같은 그야말로 용트림하듯 꿈틀대는 먹구름은 벽이 되어 만물이 정지된 듯한 꽃밭을 노려본다. 극단적 조형언어가 한 화면에 공존하고 있다. 이런 갈필의 황량함과 동시에 농묵의 습윤함이 주는 조형미감이란 절대고독이기도 하고 숨 막히는 현실을 그려낸 것이기도 하다. 언뜻 보면 통속적인 문인화에 숨어있는 듯한 구지회 필묵의 끝은 이렇듯 알게 모르게 우리사회의 부조리한 심장부를 겨누며 찌르고 비틀고 있다. 이것은 바로 구지회가 살고 있는 실존 그 자체이기도 하다. 벽의 다른 말은 불통不通이다. 오늘처럼 우리사회에서 불통을 많이 이야기 하는 때도 없었다. 최첨단 소통기계들이 하루가 멀다 하고 창조되는 이때 언론에서 사무실에서 국회에서 가정에서 불통 불통 불통을 이야기 하는 것은 역설중의 역설이다. 그래서 구지회의 벽은 확장하면 우리가 앓고 있는 현대사회의 내면을 가감 없이 보여준다. 현대미술은 작가가 살고 있는 시공時空, 즉 현대사회에 대한 생각과 실존을 그린 것이다. 먹물이든 아크릴이든 플라스틱이든 어떤 도구 재료도 관계없다. 그것이 또 그림으로 표출되든지 글씨로 써지든지 설치로 만들어 져도 마찬가지다. 이런 맥락에서 문자나 글씨가 서가들의 전유물이 아니다. 그 역도 마찬가지다. 문자영상이 하나인 시대 한가운데가 지금 아닌가. 더 나아가 구지회의 경우 왜 그리는가는 결국 왜 사는가의 문제와 같다. 예컨대 그의 화업은 농업이다. 농부의 논밭과 같은 것이 구지회의 화선지다. 대지의 밤과 낮, 춘하추동과 같은 우주자연의 움직임에 따라 논밭을 갈아 씨 뿌리고 가꾸고 추수를 하는 것은 화면에 필묵으로 그림을 그리는 일이다. 화면 위 필묵이 음양원리에 따라 공간을 경영해내는 것이 바로 구지회의 그림공간이다. 농사나 화업이나 가장 현실적이면서 가장 우주적인 근본 문제를 정면으로 다루지 않으면 안 되는 이유가 여기 있다. 이런 맥락에서 구지회 그림의 문제의식은 가장 우주적이면서도 가장 현실적인데 까지 직통한다. 이렇게 놓고 보면 대상의 재현으로서 구상과 내면의 표출로서 추상이 공존하면서 작가의 실존을, 현대사회를 필획한 것이 구지회의 <벽시리즈>이고 <표주박시리즈>다. 작가는 현실에서 느끼는 불통을 다름 아닌 벽으로 표출한 것이다. 하지만 구지회의 필묵은 벽이라는 문제제기나 사회고발로만 그치지 않는다. 동시에 과도할 정도로 텅텅 빈 공간으로 광대무변의 소통을 열어 재끼고 있다. 이 지점에서 비로소 필묵의 유희遊戱도 자리한다. 유희를 위한 유희가 아니다. 그래서 벽壁은 동시에 사이間이고 숨통이다. 구지회의 문인화 내지는 필묵어법의 힘은 벽으로 벽을 깨는데 있다.

-

[News]

산내 박정숙, 『조선의 한글편지』 출판기념회 개최

지난 1월 20일(토) 오전 11시부터 오후 1시까지 서울시 교통문화교육원 2층 펠리시티 컨벤션에서 산내 박정숙(전 갈물한글서회 회장)의 저서 『조선의 한글편지』 출판 기념회가 열렸다. 박정숙 저자는 2003년 봄, ‘(사)세종한글서예큰뜻모임’에서 호연재 안동김씨 편지글을 임서하면서 처음 조선시대의 한글편지에 관심을 갖기 시작했으며, 편지글의 내력과 서사자의 생애를 찾아보면서 역사소설속의 주인공을 직접 만나는 듯한 감동을 받았다고 했다. 이후 2008년부터 3년간 진행된 한국학중앙연구원 주관 <조선시대 한글서체자전 프로젝트>에 참여하여 조선시대의 한글편지와 관련된 많은 자료를 접한 후 본격적인 연구에 착수 할 수 있었다고 전했다. 한글편지에는 그것을 쓴 사람의 심미의식 뿐 아니라 각 개인의 인생사가 투영되어있다. 즉 서사자의 가문 및 성장배경, 가족사 등이 필체에 나타나며 그것은 서사자가 처한 상황에 따라 기쁨, 슬픔, 그리움, 또는 기개와 고뇌가 붓과 먹을 따라 한편의 짧은 편지에 담겨있다. 이와 같이 조선시대의 한글편지가 내포하고 있는 서예사 및 사회사적 의의에도 불구하고 지금까지 이를 통시적으로 연구한 전문적인 논저는 거의 전무한 실정이다. 『조선의 한글편지』는 이러한 학계의 실정을 극복하려는 의도 하에 집필되었다. 박병천(경인교육대학교 명예교수)교수는 추천사에서 “오랜 가뭄 끝에 단비가 내린 격의 저서이다. 발상도 좋지만 그 내용의 충실성과 효용도가 지대하다 할 것이다. 조선시대 최고 통치자인 왕의 비롯하여 그 아래 일반인에 이르기까지 한글로 된 명필과 글을 남긴 명필가의 내력은 물론, 친필 한글 글씨들의 가치를 밝힘으로써 한글서예계의 위상을 높이는데 부족함이 없는 저서이다.”라고 밝히며 『조선의 한글편지』의 가치를 논했다. 또 제2, 제3의 ‘조선의 한글편지’가 출간되길 기대했다.한글편지에 담긴 역사 속 그들의 삶속에서 진솔한 모습을 읽어내고 또 생생한 정보를 담아낸 『조선의 한글편지』의 출간 기념회에서는 성균관대학교 송하경 명예교수, 김응학 교수, 서울대 언어학과 권재일 교수, 한국학중앙연구원 황문환 교수, 국립한글박물관 유호선 연구원, 경인교대 박병천 명예교수 외 한글학회, 갈물한글서회, 가족과 지인이 참여하여 『조선의 한글편지』의 출판을 축하하였다. 2018. 1. 22취재 김지수 기자<책 정보>『조선의 한글편지』편지로 꽃피운 사랑과 예술저자 : 박정숙가격 : 30,000원문의처 : 010-8276-0146(저자 박정숙)

-

[News]

(사)갈물한글서회 제35차 정기총회 개최

2018년 1월 11일(목) 오전 11시 AW컨벤션센터(구.하림각)에서 (사)갈물한글서회 제35차 정기총회가 개최되었다. 2017년도 사업 경과보고에는 1. 제34차(사)갈물한글서회 정기총회, 2. 이사회 개최6회, 3. 꽃뜰 이미경 선생님 100세 특별전, 4. 꽃뜰 이미경 선생님 학술강연회, 5. 갈물선생님 묘소 참배, 6. 제56회 (사)갈물한글서회 지상전, 7. 이사회 야유회, 8. (사)갈물한글서회 소식지 발간 등이 있었다. 경과보고를 시작으로 수입·지출 결산서 세부사항, 꽃뜰 이미경 100세특별전 수입지출 결산서, 자산현황 등을 보고하였다. 제19대 회장 산내 박정숙 이어 감사보고가 있었으며 2018년도 사업계획, 예산 운영규칙에 대한 보고가 있었다. 이번 정기총회에서는 20대 회장선출이 있었다. 제20대 갈물한글서회 회장에 지송 이정옥, 감사 혜성 서복희, 늘보리 윤곤순이 선출되었으며, 지난 19일(금)에 제20대 임원과 이사가 선임되었다. 선임된 임원과 이사의 명단은 다음과 같다. 제20대 회장 지송 이정옥 회장 지송 이정옥 감사 혜성 서복희, 늘보리 윤곤순 부회장 매당 유혜선총무 평양 박숙희, 한빛 한상미서기 눈길 김인원(이사회), 새움 박경희, 월봉 이혜정회계 혜정 이현숙(이사회), 채은 김복순, 취련 성영숙이사다래 강보배, 꽃뫼 고인숙, 벽송 고후규, 예린 구희자, 갈꽃 권숙희, 현초 권옥순, 청림 김경숙, 다솔 김방희, 은모래 김숙, 난전 김영숙, 요람 김정화, 지정 김형진, 죽리 박경숙, 소전 박미숙, 청향 박용희, 갈매 박정자, 자미헌 박종희, 송원 배인숙 예솔 백경자, 늘빛 서정수, 옥빛 신수옥, 진솔 오승연, 하정 윤병혜, 오초 이명실, 진샘 이민재, 찬샘 이상옥, 소운당 이승진, 한벗 이언주, 슬찬 이영이, 지원 이화옥, 영주 정봉아, 솔내 정재연, 금아 지복선, 명보 최명숙, 박옥 최재연, 송원 하현숙, 서정 현명숙, 소원 홍성란, 상리 황인숙 2018. 1. 22글씨21 편집실

-

[Review

KOCAF 필묵의 재해석 展

월간서예문화는 한국서화의 새로운 패러다임을 열기위해 기획된 ‘KOCAF 필묵의 재해석展’을 인사아트프라자에서 개최하였다. 전시제목인 KOCAF는 Korea Original Calligraphy art Fair의 약자이다. 아트페어는 일반적으로 몇 개 이상의 화랑이 한 장소에 모여 미술작품을 판매하는 행사로 미술 시장을 뜻한다. 김경남 作 - 소국 / 김수애 作 -날마다 좋은 날김민지 作 - 세월을 머금은 영원 흙다리박순옥 - 作 원매도 박영란 作 - 소망 / 송혜정 作 -雪松박춘옥 作 - 일출한국에서도 1999년 이후 국제뿐 아니라 국내에서 각종 미술분야의 아트페어가 진행되고 있다. 이번에 진행된 KOCAF 필묵의 재해석展 또한 이러한 성격을 가진 전시이다. 12명의 작가가 함께한 전시는 한국서화 작가들의 빼어난 작품을 감상할 수 있다. 예연옥 作 - 空 / 이영화 作 - 장미 임명수 作 - 雄飛 / 하수연 作 - 愛(믿음소망사랑)정향자 作 - 행복이번 전시에 참여한 작가들은 수십 년을 필묵과 함께 창작활동을 이어왔으며, 개인전, 단체전 등을 개최해왔다. 또한 초대작가, 협회 임원·이사, 심사위원 등을 맡아 서화발전에 큰 도움이 되었다. 앞으로의 활동이 더욱 기대되는 작가들의 작품을 한 공간, 한 공간에서 집중되어 살펴볼 수 있다. 2018. 1. 22글씨21 편집실<전시 정보>KOCAF 필묵의 재해석 展기간 : 2018. 1. 17 ~ 1. 23장소 : 인사아트프라자주최 : 서예문화후원 : 서예세상

-

[News]

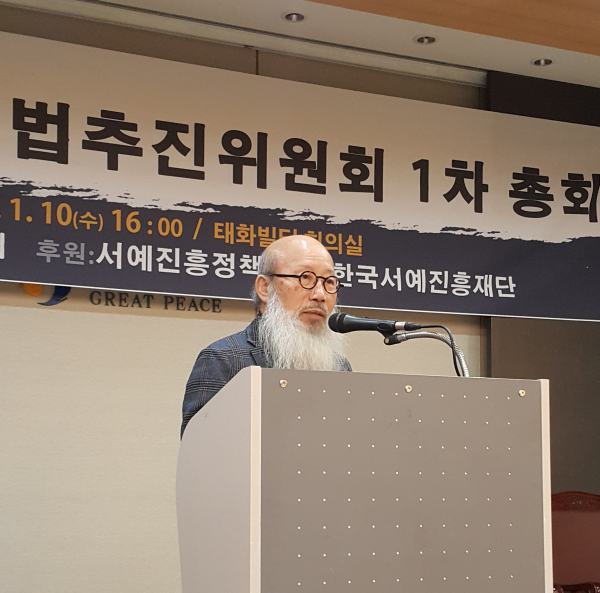

서총, 서예진흥법 입법추진위원회 제1차 회의 열려

한국서예단체총협의회(공동대표 권인호, 윤점용, 강대희, 김영기)는 지난 1월 10일 태화복지재단 강당에서 서예진흥법 입법추진위원회(위원장 권창륜) 제1차 회의를 열었다. 지난해 12월 <서예진흥에 관한 법률안>을 국회에 발의한 데 이어 이 법안의 통과를 위해 범서단의 인사로 입법추진위원회를 구성하고 그 첫 번째 회의를 개최한 것이다. 위원장으로 권창륜 선생을 추대하였으며, 4명의 원로위원, 27명의 추진위원을 정하고 필요에 따라 증원할 수 있도록 하였다. 권 위원장은 진흥법이 발의되기까지의 과정에 대해 소회를 피력하고 법안의 통과를 위해 전 서예인이 합심하여 이번이 마지막이라는 각오로 다각적인 노력을 펼쳐갈 것을 강조하였다. 위원장 권창륜이돈흥 원로위원은 추진위원들의 역할의 중요성을 강조하여 재정문제애 대해서 실질적인 안을 제시하였고, 주계문 원로위원은 지난날의 실패를 거울삼아 서예인의 단합을 강조하였다. 법안통과를 위한 실질적인 안을 여러 위원들이 나서서 개진하였다. 법률고문 최재천추진위는 앞으로 전 국회의원의 지지서명을 받기 위한 서명 작업을 한국서예단체총협의회(서총) 공동대표단체의 조직을 통해 전국적으로 진행하며, 4월 중 서예진흥법안의 당위성 제고와 원만한 통과를 위해 <전국서예인대회>를 국회에서 대대적으로 시행하기로 하였다. 국회와의 소통을 위한 다각적인 노력을 펼치는 한편으로 전 서예인의 관심과 협조를 이끄는 행사를 차례대로 열어가게 된다. 서예진흥법 입법추진위원회 명단은 다음과 같다. 위원장 권창륜원로위원 이돈흥, 박원규, 주계문, 황성현법률고문 최재천(법무법인헤리티지 대표변호사)자문위원 최은철, 김영삼, 박정자, 김성환, 박양재(전 서총 공동대표)추진위원 선주선, 오명섭, 이남아, 정양화, 정웅표, 정해천, 최민렬, 한숙희, 곽현기, 김기동, 김병기, 김용관, 신명숙, 오치정, 이순금, 천금량, 류혜선, 박덕동, 윤 직, 이문재, 정연자, 김희태, 문관효, 박상찬, 박영옥, 임상동, 정영철당연직 권인호, 윤점용, 강대희, 김영기(서총공동대표) 임종현, 조인화, 김백호, 이영순(서총직무간사)책임간사 이종선(서총총간사) 또한, 한국서예단체총협의회(서총)은 작년에 이어 서예인 단배식을 거행할 예정이다. 2월 23일 <서예-이 시대의 정신이다>를 주제로 하림각에서 진행된다. 서총에서 주최하고 한국서예진흥재단과 서예진흥정책포럼이 후원하는 이번 <서예인 무술년 단배식>에는 서예진흥법추진위원, 진흥재단의 정책자문위원, 정책실행위원을 포함한 150명이 참석할 예정이다. 단체사진올해 두 번째로 진행되는 단배식은 서단의 새로운 전통으로 이어가게 되어 서예인의 단합을 이끌고 예의를 중히 여기는 문화민족으로서 서예의 선비정신을 고양해 나가게 될 것이다. 2018. 1. 23글씨21 편집실

-

[News]

‘이영개 컬렉션’ 문화재 109점 일본서 귀향

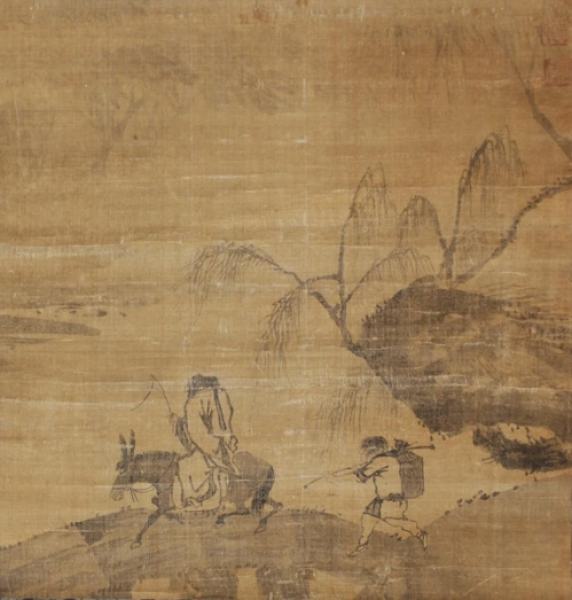

일제강점기 기업인이자 고미술상이었던 이영개(1906 ~?)가 일제강점기부터 광복 후까지 수집한 우리 고서화 109점이 일본서 돌아왔다. 경상남도 출신 이영개(1906~?)는 1919년 일본으로 건너가 말단 관직에 있다가 1934년부터 사업을 하여 크게 성공했으며 고미술상으로도 유명했다. 신세림 - 기려도교도((騎驢渡橋圖)추사 김정희 - 석란도(石蘭圖)이른바 ‘이영개 컬렉션’으로 불리는 이 작품들은 지난해 8월 사업가이자 고미술수집가인 이재환 차이나웨이트레블 대표이사가 109점 전체를 구입해 국내로 들여왔다. 일본 나라국립박물관에서 오랫동안 보관되어있었으며 물려받은 소장자는 “조선 미술품을 고향으로 돌려보내고 싶어 했다”라고 전했다.석봉 한호 - 이태백 시 망려산폭포(望廬山瀑布)이영개에 의해 일제 강점기에 일본으로 빼돌려진 문화재는 추사 김정희의 ‘석란도’, 고려 또는 조선전기로 추정되는 ‘연지미인도’. 신세림의 ‘기려도교도’, 이징의 ‘수하쌍마도’등이 포함돼 있다.이징 - 수하쌍마도(樹下雙馬圖) 이징 - 연지미인도 (蓮池美人圖)소장자를 만난 이재환씨는 “소장품을 한 번에 정리하고 싶어했으며 가치가 높은 것만 골라서 살 수는 없다”고 했다. 구입 가격을 공개하지 않았고 전시 계획은 없지만, 학자들이 원한다면 도판이나 실물을 보여줄 의사는 있다고 전했다. 2018. 1. 25김지수 기자

-

[News]

고찰 영국사 터 출토품 중, 구양순체 새김돌 1점 발견

불교문화재연구소 유적연구실 박찬문 팀장은 수년 전부터 조사해온 서울 도봉산 기슭의 고려시대 고찰 영국사터 출토품들 가운데 정교한 글자들이 새겨진 석각편 6점의 판독을 고경 스님(송광사 성보박물관장)께 부탁했다. 그중 한 점이 1,000여 년 전 국내 최고의 천자문 실물로 판명됐다.2012년 도봉서원 터(고려시대 영국사 터)에서 발견된 석각자료제공 : 불교문화재연구소2012년 서울 도봉서원 터에서 발견된 이 천자문 석각은 서울문화유산연구원의 조사 당시 절터에서 출토된 유물이다. 석각은 5-6세기 중국 양나라 문인 주흥사가 지은 <천자문>250구 가운데 163구와 165구, 167구의 앞 구절 일부가 새겨진 것으로 드러났다. 2012년 도봉서원 터(고려시대 영국사 터)에서 발견된 석각자료제공 : 불교문화재연구소고경 스님은 “석각 글씨를 여러 번 보다 천자문 뒤쪽에서 본 글귀 같다는 생각이 들어 갖고 다니는 천자문 색인과 대조해보니 꼭 들어맞았다”며 “국내 천자문 실물은 조선시대 이전의 판본이 없어 획기적인 국가문화재급 발견”이라고 전했다.2012년 도봉서원 터(고려시대 영국사 터)에서 발견된 석각자료제공 : 불교문화재연구소서예가인 이완우 한국학중앙연구원 교수도 “통일신라 때부터 고려 초기까지 유행한 당나라 명필 구양순의 전형적인 서체이고, 함께 발견된 고려 석경(돌에 새긴 불경)과 서풍, 새김 방식, 재질도 같아 고려 초 유물이 확실하다”라고 추정했다. 2012년 도봉서원 터(고려시대 영국사 터)에서 발견된 석각자료제공 : 불교문화재연구소불교문화재연구소 박찬문 팀장은 “우리나라에 있는 가장 오래된 천자문 유물은 조선시대 안평대군이 돌에 새긴 것을 탁본한 서첩으로 알려졌다”며 석각글씨가 고려시대보다 앞서는 통일신라시대 서체라는 주장도 있어서 추가 연구가 필요하다“라고 덧붙였다.경전 내용을 그림으로 보여주는 변상도의 일부 연꽃잎 무늬연구소는 이번 조사에서 다른 석각 3점은 불경인 \'묘법연화경(妙法蓮華經)\' 을 새긴 국내 최초의 고려시대 석경이며, 또 다른 1점은 경전 내용을 그림으로 보여주는 변상도의 일부로 연꽃잎 무늬가 새겨졌다는 사실도 확인했다. 2018. 1. 26글씨21 편집실

-

[News]

서화가 모임 <여묵상우與墨尙友> 창립총회 개최

2018년 1월, 필묵의 우정으로 결성한 서화가 모임 <與墨尙友(회장 송종관)>가 창립되었다. <與墨尙友> 결성의 목적은 한국 서화계의 일원으로 자부심을 갖고 상호 돈독한 우정과 친목을 도모하며 상화하목(上和下穆)의 관계로 서로 벗을 삼아 활발한 서화 활동을 통하여 사계의 발전에 다소라도 기여하고 필묵으로 즐거운 삶은 누린다는 것이다. 60대 중견 서화가들로 구성된 이 모임의 명칭 <與墨尙友>는 맹자 萬章章句 하편에서 빌린 <尙友>에 큰 의미를 담고 있다. 여묵상우는 2017년 9월경 발의가 되어 그간 3차의 주비(籌備) 단계를 거쳐 지난해 말 마무리 짓고, 올해 1월 24일 창립총회를 가졌다. 또한 여묵상우는 다가오는 5월 10일 백악미술관에서 창립전을 열 계획이다. 회원 모두가 한국 미술협회 서화부문에 초대된 작가이며 서울, 경기를 비롯한 광주, 청주, 제주 등 국내 각 지역에서 왕성히 활동하고 있는 서화가들이다. 향후 이 모임의 활동에 기대를 모으고 있다. 2018. 1. 26글씨21 편집실 <회원명단> | 한문서예강혜영 고영진 김용석 박동규 송종관 이쾌동 임춘식 전윤성 정양화 조성주 채순홍 최찬주 | 한글서예박순자 정복동 최미연 | 문인화김동애 김무호 김영삼 장정영 최경자

-

[Review

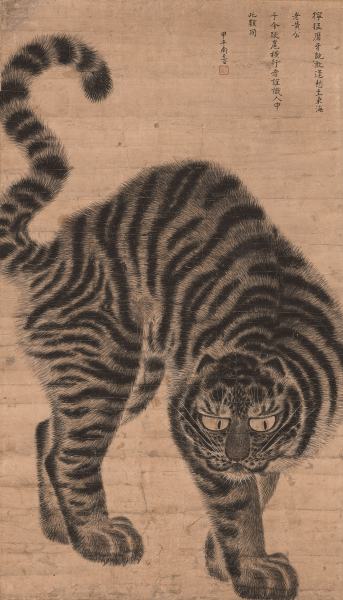

동아시아의 호랑이 미술 - 韓·中·日

호랑이로 바라보는 동아시아 문화의 전통과 변주한민족의 신화이자 평창동계올림픽의 상징, 국립중앙박물관은 2018평창동계올림픽·패럴림픽을 기념하기 위해, 일본 도교국립박물관, 중국국가박물관과 공동으로 “동아시아 호랑이 미술 - 韓國·中國·日本-” 특별전을 개최한다. 한국 - <용과 호랑이(龍虎圖)> 221.5×218.0cm(虎), 222.0×217.0cm(龍) - 국립중앙박물관 소장호랑이는 평창동계올림픽의 마스토크(수호랑)이자 한민족 신화의 상징으로, 동아시아에서 백수의 왕으로 여겨왔던 신성한 동물이었다. 호랑이를 주제로 한 특별전은 국립중앙박물관이 1998년 개최한 “우리 호랑이,虎”展 이후 20년 만에 처음이다. 한국 - <대나무 아래 호랑이(竹下猛虎圖)> - 김홍도金弘道(1745~1806년경), 임희지林熙之(1765~1820년 이후) 91.0×34.0cm이번 전시에는 일본과 중국의 호랑이 미술 대표작을 포함하여 동아시아권 호랑이 미술의 전반적인 흐름을 한자리에서 살펴볼 수 있다는 점에서 의미가 있다. 전시 작품은 삼국의 고대부터 근현대 미술에 이르기까지 원시신앙과 도교, 불교 관련 호랑이 작품을 비롯하여 생활 속에서 다양한 의미로 변주된 한인중의 회화 38건, 공계58건, 조각5건, 직물4건, 총 105건 145점을 선보인다. 일본 - <용과 호랑이를 그린 병풍(龍虎圖屛風)> - 소가 조쿠안(曾我直庵, 16세기 말~17세기 초 활동), 아즈치모모야마~에도시대, 17세기, 각 163.6×361.7cm(6폭 1쌍) - 도쿄국립박물관 소장한국의 명품인 김홍도(1745~1806?)의 <송하맹호도(松下猛虎圖)>, <죽하맹호도(竹下猛虎圖)> 작품을 포함, 국립중앙박물관 소장<맹호도(猛虎圖)> 3점을 한자리에 모은 것은 이번이 최초이다. 또 현존하는 조선 호랑이 그림 중 가장 큰 그림인 <용호도(龍虎圖)>도 짝을 이뤄 선보이는 것은 처음으로, 이는 조선 말 관청의 문비(門扉)나 대청에 붙이는 세화(歲畵)로 추정되는 대형 걸개그림으로 거침없는 용필과 용묵을 보여주는 걸작이다. 일본 - <매화, 대나무, 호랑이무늬 접시(色繪梅竹虎文皿)>, 에도시대, 17세기, 채색 자기, 높이 3.5cm, 지름 19.5cm, 도쿄국립박물관 소장일본의 작품으로는 무가(武家)의 사랑을 받으며 유행했던 용호도의 대표작으로, 소가 조쿠안(曾我直庵, 16세기 말 17세기 초 활동)와 미치노부(狩野典信, 1703~1790)의 <용호도(龍虎圖)> 6폭 병풍이 전시되고, 사생력과 장식성을 갖춘 개성적인 화풍의 마루야마 오쿄(圓山應擧, 1733~1790)의 <호소생풍도(虎嘯生風圖)>도 선보여, 일본 특유의 화려하면서도 장식적인 작품들이 볼 만하다. 중국 - <옹동화가 쓴 글씨 ‘虎’(翁同龢筆草書 ‘虎’)>, 옹동화翁同龢(1830~1904), 청, 1902년, 133.0×65.2 cm, 중국국가박물관 소장중국 작품으로는 오래된 호랑이 숭배문화를 보여주는 상대(商代)의 옥호(玉虎)를 비롯하여 호랑이 토템을 보여주는 지배층의 무기, 호랑이 도자베개 등의 벽사(辟邪)와 호신(護身)을 기원하는 다양한 공예품이 출품되어 유구한 호랑이 신앙과 미술의 역사를 보여준다. 중국 - <호랑이(虎圖)>, 한메이린(韓美林, 1936~), 2010년, 51.5×72.0cm, 중국국가박물관전시는 제1부 한민족의 신화, 제2부 무용(武勇)과 불법(佛法)의 수호자, 일본의 호랑이, 제3부 벽사(辟邪)의 신수(神獸), 중국의 호랑이, 제4부 백중지세(伯仲之勢), 한일중 호랑이 미술의 걸작, 제5부 전통과 변주(變奏), 동아시아 근현대의 호랑이 등 총 5부로 구성된다. 이번 전시를 통해 3국 호랑이 미술의 공통점은 호랑이가 수호진, 군자(君子), 전쟁과 무용(武勇)을 상징하고 귀신을 물리치는 벽사(辟邪)의 의미로 등장한다는 점이다. 이러한 생각은 중국에서 시작되었고 한국과 일본에 전파되어, 동아시아가 공유하는 호랑이의 주요 덕목이 되어 20세기까지 지속되었다. 한국 - <호랑이(猛虎圖)>, 조선, 18세기, 97.6×55.5cm, 국립중앙박물관 소장전시의 또 다른 감상 포인트는 3채널의 스크린 X영상으로 제작된 호랑이다큐 영상이다. 러시아와 중국 야생의 산과 들에서 박종우 감독이 촬영한 “호랑이, 우리 안의 신화”를 전시실 입구 영상실에서 상영한다. 이는 우리 내면 깊숙이 숨어있는 신화 속 호랑이를 다시 느껴볼 수 있는 기회가 될 것이다. 한국 - <호랑이와 모란(虎‧牡丹)>, 박생광朴生光(1904~1985), 1984년, 250.0×140.0cm, 서울미술관 소장또한 연계행사로 2018년 1월 26일과 31일에 삼국의 호랑이 미술을 주제로, 학술특강이 국립중앙박물관 소강당에서 개최된다. 특별전 연계체험전시를 2018년 1월 26일부터 5월 31일까지 진행한다. 또, 호랑이 관련 도서 및 학술자료를 열람할 수 있도록 국립중앙박물관 도서관에 1월 26일부터 “책으로 보는 기획특별전”코너가 운영된다. 2018. 1. 29김지수 기자 <전시 정보>동아시아의 호랑이 미술 -韓國・日本・中国-기간 : 2018년 1월 26일 ~ 3월 18일장소 : 국립중앙박물관 특별전시실

-

[Review]

송산 박승배 / 야천 이동 서예展

무술년의 새해가 밝았다. 신년부터 한파의 기세가 무서운 날씨임에도 불구하고 대전중구문화원 제1,2전시실에는 대전 서예인들을 한데 뭉치는 전시가 개최되었다. 대전의 원로 서예가인 송산 박승배 선생과 야천 이동 선생의 개인전이 동시에 열려 화재다. 대전문화재단사업의 일환인 이번 전시는 70대 이상의 원로작가 중 활발히 활동하고 있는 작가를 선별, 심사한 결과 두 작가가 선정되어 전시가 개최되었다. 송산 박승배 작가송산 박승배 선생은 1941년 3월 9일생으로 전북을 대표하는 강암 송성용 선생의 제자로 국립현대미술관초대작가전, 대한민국미술대전초대작가전, 국제서예가협회전, 세계서예전북비엔날레전, 개인전 5회 한국예술총연합회 회장상, 대전미술협회 초대작가상을 수상한 바 있으며, 대덕서화가협회의 고문, 현재 송산서회원장으로 작품 활동 및 후진 양성에 매진하고 있다. 야천 이 동 작가야천 이동 선생은 1949년 6월 22일 생으로 소전 손재형 선생의 제자인 학남 정환섭 선생의 제자로 대한민국서예대전초대작가展, 대전광역시미술대전초대작가展, 충남미술대전 초대작가展, 한국서예 오늘과 내일展. 한·중 서예교류展, 기외묵림展, 대전미술협회초대작가상, 개인展2회 등의 활동을 했으며 현재 대전충청서단의 이사장으로 재직중이다. 송산 박승배 作송산 박승배 作박승배 선생은 “이렇게 추운 날씨에 부족한 저의 작품을 보러와 준 내빈들게 감사를 전하며, 대전문화재단의 도움으로 전시가 이루어진 것과, 야천 이동 선생과 함께 전시를 하게 되어 더욱 즐겁고 뜻깊은 전시가 아닐 수 없다”라고 전하며, “이 전시가 여러 서예인들에게 오래 기억되길 바라고 오늘따라 스승님의 생각이 더욱 간절하게 든다.”라고 전했다. 야천 이 동 作야천 이 동 作이동 선생은 “먼저 전시를 할 수 있도록 기회를 주신 대전문화재단 측에 깊은 감사를 드리며, 문화예술인과 대전미술협회원, 충청서단회원의 도움에도 감사를 드립니다. 이번 전시를 통해 지난 시간을 되돌아보고 보다 더 열심히 해야겠다는 마음의 다짐과 함께 대전문화예술 발전에 조금이나마 보탬이 되길 바란다.”라며 소감을 밝혔다. 야천 이 동 作대전예총 현강 박홍준 회장은 전시 축사에서 “이 두 어른의 전시는 그간 청년작가에게만 관심을 가지고 있는 전시행태를 다시금 생각하게 하는 전시이다. 청년작가와 원로작가의 관심이 고루, 균등하게 이뤄져야 할 것이며 앞으로도 두 작가께서 건강하시어 오랫동안 대전서예와 대전문화발전에 큰 힘이 되어주시길 기원한다.”라고 전했다. 송산 박승배 作전시장에는 재야인사 및 단체장, 협회소속의 작가들과 내빈들이 많이 참석한 가운데 전시의 오픈식이 성활리에 개최되어 무술년의 새해 엄동설한에도 묵향은 얼지 않고 멀리 퍼지니 올 한해 대전서예계의 시작이 다가올 봄을 알리는 매화향기로 마음이 따뜻해지고 있는 듯하다. 2018. 1. 30취재 양 영 기자<전시정보>송산 박승배 서예전야천 이동 서예전 기간 : 2018. 1. 25 ~ 1. 31장소 : 대전중구문화원 제1전시실, 제2전시실