서예·캘리그라피 Calligraphy

-

[News]

대한민국 임시의정원의 국새가 46만에 한국으로 돌아온다

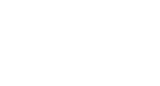

대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞아 임정의 국새가 한국으로 돌아온다. 임정 임시의정원 의장 및 국무령을 지낸 만오 홍진 선생의 손자며느리인 신창휴씨는 최근 동아일보와의 단독 인터뷰에서 “홍진 선생의 동상이 국회에 건립되는 날 남편이 보관해 온 임시의정원 관인을 국회에 기증할 것”이라고 밝혔다.大韓民國 三年(1921년) 一月 一日 임시정부급 임시의정원 신년축하식 기념촬영 / 이미지 출처-네이버이미지 검색이 관인은 오늘날 국회 격인 임시의정원의 각종 공문서에 찍었던 도장으로 임정 임시헌법 조항으로 볼 때 임정의 정통성을 상징하는 국새 가운데 하나에 해당한다. 손자 며느리인 신씨가 동아일보에 공개한 이 관인은 검은색 목제도장으로 ‘臨時議政院印(임시의정원인)’이라고 새겨졌다. 손자 홍석주씨는 “할아버지(홍진)가 1945년 충칭에서 갖고 돌아왔다. 1919년부터 의정원 인장으로 쓰인 임시의정원인”이라고 설명한 문서를 남겼다. 그는 각고의 노력 끝에 이 관인을 온전히 간직해 왔으며, 1973년 미국 이민 뒤에도 조부의 업적이 제대로 평가받길 바라며 여러 차례 관인을 한국에 기증하려 했지만 뜻을 이루지 못하고 2016년 87세로 눈을 감았다. 1919년부터 쓰인 \'임시의정원印\' / 이미지 출처-동아일보아내인 신씨에 따르면 남편 홍씨는 이 도장을 목숨처럼 지켰다. 6.25전쟁, 일본유학(교환교수), 미국 이민 등 중요한 일이 있을 때마다 항상 몸에 지니고 다녔다고 한다. “남편이 6.25정쟁 피란 당시 도장주머니를 베개에 돌돌 말아 넣고 잠을 잘 때도 그 베개만 썼다. 가족들에게도 도장이 어디에 있는지 알리지 않았다.”고 전했다. 홍석주씨가 가족에게 남긴 도장과 문서 원본에는 “영구 가보로 보관할 것, 햇볕과 습기에 쬐이지 말 것”이란 당부사항과 설명이 빼곡했다. ‘임시의정원인(臨時議政院印)’이라고 새겨진 가로 5cm, 높이 6cm의 검은색 목재 도장에는 ‘1919년부터의 의정원 인장’이라는 설명이 있었다. 홍씨는 이 문서에 “임시의정원인은 1919년 4월 임시의정원 수립 때부터 유일한 도장으로 임시정부 및 대한민국의 정통성을 상징한다”며 “가장 중요한 것”이라고 적었다. 만오 홍진 선생의 손자며느리 신창휴씨18일 미국 동무 모처에서 동아일보와 채널A에 단독 공개한 임시정부 의정원 관인 등 도장 4개를 손으로 가리키고 있다. / 사진 출처-동아일보‘홍진(洪震)’이라고 새겨진 옥돌로 만든 작은 도장에는 ‘관용’ 및 ‘공문서’에 쓰였다는 말도 있었다. 이 외 만오 선생이 1919년 4월 중국으로 망명하기 전 법관과 변호사로 일하며 썼던 그의 본명 홍면희(洪冕熹)가 새겨진 도장, 또 다른 호 ‘만호(晩湖)’가 새겨진 도장도 1점씩 있다. 임시정부 연구의 권위자인 한시준 단국대 교수는 “임정에서 행정부 수반(국무령)과 입법부 수반(임시의정원 의장)을 모두 지낸 분은 홍진 선생이 유일하다”며 “가장 오랜 기간 의장으로 활동하며 의회정치의 기틀을 닦은 분”이라고 설명했다. 1943년 중국 충칭에서 열린 재중자유한인대회에서 총주석 자격으로 연설하는 만오 홍진 선생의 모습. 한시준 단국대 교수 제공 / 사진 출처 - 동아일보1877년 명문가 후예로 태어난 홍진 선생은 1904년 법관양성소를 졸업하고 평양에서 변호사로 일했다. 1919년 3·1운동 직후 동지들을 규합해 인천에서 13도 대표자 대회를 개최하고 한성정부를 조직한 뒤 중국 상하이로 망명했다. 그해 9월 한성정부를 법통으로 통합 임시정부가 출범하는 데 큰 기여를 했다. 1921년 5월에는 이동녕 손정도에 이어 임시의정원의 3대 의장으로 선출됐고 이어 1939, 1942년에도 의장에 선출됐다. 한 교수는 저서에서 “홍진 선생이 이념과 당파를 초월한 인물이었기에 좌우익 세력이 참여한 통일의회에서 의장으로 선출될 수 있었다”고 평가했다.34회임시의정 / 이미지 출처 - 네이버 이미지검색만오 홍진 선생은 임시의정원의 마지막 의장이었고 임정 환국 뒤 의정원을 계승한 비상국민회의 의장으로도 선출됐다. 홍진 선생의 후손이 의정원 관인을 보관하게 된 데에는 이 같은 사연이 있다. 홍진 선생이 1945년 12월 1일 환국하면서 가져온 의정원 문서는 손자 홍석주 씨가 보관하다가 국회에 기증해 1974년 국회도서관이 발간했다. ‘대한민국’이라는 국호가 최초로 규정된 ‘대한민국 임시약헌’(헌법) 개정안 초안(원본)과 건국강령, 광복군 작전보고 등 귀중한 자료들이었다. 임시정부 문서는 이들 자료 말고는 거의 남아있지 않다. 의정원 문서를 온전하게 보존해 후대에 남긴 것 역시 홍진 선생의 큰 공헌으로 평가된다. 홍진 선생은 1946년 9월 9일 병환으로 숨을 거뒀고 장례식은 9월 13일 김구 선생, 이승만 박사를 비롯해 각계 인사가 운집한 가운데 성대하게 거행됐다. 대한민국 임시의정원에서 1923년에 사용한 태극기/ 이미지 출처 - 네이버 이미지 검색홍석주씨가 가보로 지켜오던 이 관인은 중국 상하이에서 첫 임시의정원 회의가 열린 지 100주년이 되는 올 4월 10일에 맞춰 기증될 것으로 전망된다. 문희상 국회의장실은 “임정 100주년을 맞는 올해 국회도서관에 임시의정원의 마지막 의장을 지낸 홍진 선생의 흉상을 건립한다”며 “상징적 의미가 큰 4월 10일 전 관인이 고국에 돌아올 수 있도록 흉상 건립을 서두르고 있다”고 밝혔다.2019. 1. 21글씨21 편집실

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다 - 6

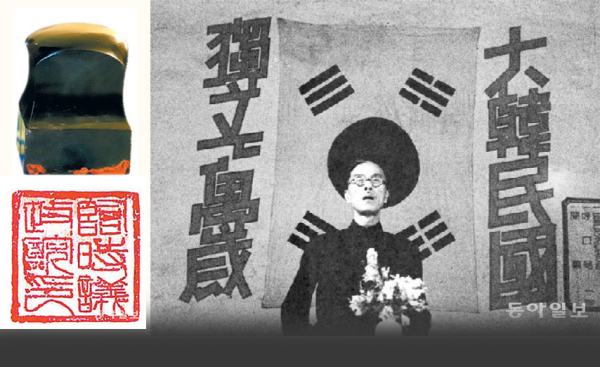

변관유감(邊款有感)1.지금 예술의전당에서는 제백석(齊白石; 1864~1957)의 전시가 열리고 있다. 중국에서 회화의 큰 스승이자 세계적 문화예술의 명인(名人)이라 추존해 마지않는 인물의 전시이다. 한국에서도 본토를 밟지 않고 그의 실제 작품을 접할 수 있는 더 없이 좋은 기회이다. 나는 아직 가보지 않았지만 전시가 끝날 즈음 한산할 때를 틈타 그의 작품을 조목조목 만나러 갈 작정에 들떠있다.제백석은 중국화 방면에서 이전과는 다른 뚜렷한 자기 색깔을 구현해 크게 성공한 사례로 알려졌지만 사실 그 예술세계의 본령은 서예와 전각에 있다고 나는 확신하고 있다. 특히 그의 전각에는 동양미술이 갖추어야 할 역량과 창신(創新)의 정신이 응축되어 있다. 목공 출신이었던 그에게 칼을 쓰는 전각 분야는 더욱 친숙하고 근본적인 예술이었을 가능성이 높다. 제백석(齊白石), 〈안득자손보지(安得子孫寶之〉, 1933년(민국 22).나는 그의 인보를 보며 항상 눈에 거슬리는 하나의 전각을 발견하곤 한다. 그의 나이 71세 때인 1933년 작 〈안득자손보지(安得子孫寶之〉이다. 전통시대 한자문화권의 기본적인 서사형태가 오른 쪽에서 왼쪽으로 하는 세로쓰기가 상식이지만, 특이하게도 이 인장은 왼쪽에서 오른 쪽으로 거꾸로 새겨져 있다. 요즘의 전각가들도 집중하지 않으면 글자를 거꾸로 새기거나 순서를 잘못 새기기도 하지만, 이를 버젓이 작품이라 내놓지는 않는다. 그의 전각은 단순한 실수였을까, 어떤 창신의 목적이었을까. 이리저리 추측해 보았지만 답은 아주 간단했고, 그가 새긴 변관(邊款) 속에 담겨 있었다.“日來寶姬病作 吾心愁悶 行坐未安 只好刻印消愁 悞刻左旋 無意再刻也 癸酉四月初八日 時居舊京鴨子廟側 白石自記”“며칠 동안 보희(寶姬)에게 병이 났다. 나는 근심과 걱정으로 걸어 다니기도 앉아있기도 편치 않았다. 어쩔 수 없이 인장이나 새기며 근심을 씻고자 했으나 잘못하여 왼쪽부터 새기고 말았다. 그러나 다시 새길 마음은 없다. 계유년(1933) 4월 초8일 옛 수도(成都)의 압자묘(鴨子廟) 옆에 거처할 때 백석 스스로 기록함.”제백석(齊白石)과 호보주(胡宝珠)변관에 보이는 보희(寶姬)는 제백석의 두 번째 부인 호보주(胡宝珠)의 별칭이다. 그녀는 1919년 18살의 나이에 57세의 제백석과 결혼했고, 이후 20여 년간 함께 생활했다. 결혼한 지 14년 쯤 된 어느 4월에 젊은 부인이 병을 앓아누웠고, 근심하던 제백석은 마음 둘 곳을 찾아 전각을 했던 모양인데, 정신이 황망하여 그만 글자의 순서를 거꾸로 새기고 말았다. 그러나 그는 한 번 새긴 전각에 다시 손 댈 마음이 없었다. 이 전각에서 변관이 없었더라면 아마도 나는 이 작품에 대한 무수한 추측을 지금도 하고 있었을지 모른다. 2.‘수진본(袖珍本)’이란 형태의 책이 있다. 한자 그대로 소매 안에 넣고 다닐 수 있을 만큼 작고 소중한 책이다. 한국에서는 과거를 준비하는 유생들이 사서오경 또는 시문류를, 학승들은 불경을, 그 밖의 사람들은 평소에 자주 보는 내용을 조그마한 책에 깨알 같은 글씨로 써서 소매에 넣고 다닌 데서 유래하였다. 일본에서도 이와 같은 형태의 책을 ‘마메혼(豆本)’이라 부르며, 우리들이 흔히 말하는 포켓북(pocket book)과 다름이 없다. 수진본은 크기는 작지만 책이 갖추어야 할 내용과 형식을 빠뜨리지 않았고, 언제 어디서나 휴대하며 편리하게 읽을 수 있다는 지혜가 담겨진 발명품이다.중국의 화가이자 학자인 매묵생(梅墨生, 1960~ )은 전각(篆刻)에서 변관(邊款)의 가치를 ‘수진비각(袖珍碑刻)’이라 명명한 적이 있다. 작은 형태이지만 책이 갖추어야 할 내용을 온전히 담아내고 있는 수진본처럼, 전각에서 변관의 가치는 서예와 금석학이 담아야 할 내용과 형식의 함량을 모두 충족하고 있다는 견해로, 나는 이를 적절한 비유이자 탁견이라 생각한다.변관은 흔히 인장의 측면에 새긴다는 점에 착안하여 측관(側款), 혹은 인관(印款)이라고도 하며, 새겨진 내용을 중시하여 변발(邊跋), 인발(印跋)이라고도 부른다. 여기에 담기는 내용은 제작자의 이름이나 아호로부터, 제작의 시간과 장소, 혹은 작가의 심경 등을 담기도 한다. 어떤 경우는 제작과 관련한 소소한 이야기나 전각에 대한 비평, 시문 등을 새기기도 한다.중국 전각사에서 변관의 형식은 이미 한대(漢代)로부터 시작했다. 진개기(陳介祺)의 『십종산방인거(十鐘山房印擧)』에는 〈사마□사인리(司馬□私印利)〉라는 한나라의 인장이 보이는데, 이 인장의 네 측면에는 ‘동심(同心)’ ‘일의(一意)’ ‘장생(長生)’ ‘대부(大富)’ 등의 글자가 남아 있다. 인간의 바람을 나타낸 간략한 문구이지만 어떤 장르의 기원은 이처럼 작은 곳으로부터 출발한다. 조지겸(趙之謙), 〈찬경양년(湌經養年)〉, 1864년.36세의 조지겸은 죽은 처와 딸을 위해 전각의 형식을 빌어 조상과 조상기를 제작했다.중국 전각사에서 변관예술이 꽃을 피운 시기는 청대(淸代) 중․후기로, 등석여(鄧石如), 오양지(吳讓之), 조지겸(趙之謙), 오창석(吳昌碩) 등의 출현으로부터다. 이들의 등장은 전각예술에서 개인적 취향의 독자적인 문호를 열었다는 의미가 있지만, 변관에 있어서 다양한 시도와 성과의 측면에서도 바라보아야 한다. 자체(字體)에서도 오체(五體)를 다양하게 구사하였고, 특히 조지겸의 경우는 자신의 전공인 위비(魏碑)의 해서를 변관에 차용하기도 했다. 또한 글씨는 물론 한나라의 화상석, 불상 등의 고전적 미술자료를 변관에 응용하는 등 다양한 시도가 이어졌다. 또한 그 내용에 있어서도 인장에 대한 간략한 정보 외에 여러 시문(詩文) 등 문학의 장르와 접합하기도 했다. 전각예술에 있어 변관의 역할은 중국전각사를 더욱 풍부하게 만든 하나의 중요한 요소로 작용했음은 틀림없다. 성인근 ․ 본지 편집주간

-

[News]

서예진흥에 관한 법률 - 시행령 제정에 다른 간담회 개최

<서예진흥에 관한 법률>시행령 제정에 다른 간담회 개최 문화체육관광부 시각디자인과 주선으로 <서예진흥이 관한법률> 시행령과 시행규칙의 초안에 실릴 내용을 공유하고 서예계의 의견을 수렴하기 위한 간담회가 1월 16일 국립현대미술관 서울관 근정회의실에서 열렸다.문체부에서는 김성일 정책관, 신은향 과장, 김지은 사무관 등이 참석하고, 서예계에서는 서총에서 권인호, 윤점용, 강대희, 김영기 공동대표와 이종선 총간사가, 서단관계자로 최은철(세계서예전북비엔날레 예술감독), 이동국(예술의전당서예박물관 수석큐레이터), 강병인(강병인캘리그라피연구소 대표), 장지훈(경기대 서예학과 교수), 이종암, 이광호(신진서예가) 등 11명이 참석하였다.이날 간담회에서는 문체부가 마련한 시행령과 시행규칙 안에 대한 설명을 듣고 참석자들이 개괄적으로 의견을 개진하면서 법안에 대해 좀 더 밀도 있게 연구 검토해야 할 필요성을 공유하였다.앞으로 시행령은 2월중 각계의견을 수렴하여 초안을 정비하고, 3월에 공청회와 공람과정을 거쳐 4월중 법제처 심의를 받게 되며, 5월 국무회의의 의결을 거쳐 6월 12일부터 시행하게 된다. 서총에서는 본 법안에 대한 시행령과 시행규칙에 대한 서예인들의 의견을 수렴하는 포럼을 2월 중 열 예정이다. 문체부의 시행령안은 다음과 같다. 2019.1.28글씨21 편집실

-

[News]

문화예술회관, <올해의 작가 개인전> 참여 작가 모집 - 미술․사진․서예 부문...

<2019 올해의 작가를 모집합니다>- 문화예술회관, \'올해의 작가 개인전\' 참여 작가 모집미술․사진․서예 부문…1월 30일~2월 8일 신청접수 -울산문화예술회관(관장 금동엽)이 2019년도 ‘올해의 작가 개인전’을 이끌어갈 실력과 감각을 겸비한 지역 작가를 모집한다.지역 작가들의 창작활동을 지원·육성해 울산 예술계의 활성화를 위해 마련되는 올해의 작가 개인전은 공모를 통해 작가가 선정되며 릴레이 형식으로 개최된다.2018년 열린 올해의 작가 개인전 *사진 - 울산문예회관제공지원 자격은 1년 이상 울산에 거주한 만 19세 이상의 작가로, 참가신청서 등 포트폴리오와 PPT 자료를 갖춰 1월 30일부터 2월 8일까지 10일간 문화예술회관을 방문하거나 우편으로 접수하면 된다.‘갤러리 쉼’에서 연중 상설전시로 마련되는 ‘올해의 작가 개인전’은 전시공간의 장소적 특성을 고려해 입체나 설치형식이 아닌 평면작품으로 제한된다.모집분야는 미술, 사진, 서예부문 등 3개 분야에 총 5명의 작가를 선정할 예정이다.작품 전시는 기증 작품전을 시작으로 12월까지 총 6회에 걸쳐 각 60일간 개최되며, 참여 작가에게는 액자 제작 경비와 홍보물을 예산범위 내에서 지원해 준다.문화예술회관 관계자는 “지역작가들 뿐만 아니라 시민들의 많은 관심과 호응을 받고 있는 ‘올해의 작가 개인전’이 우리 지역을 대표할 예술가를 배출하는 플랫폼이 되길 희망한다.” 며 “지역의 참신하고 열정적인 작가들이 적극적으로 참여 해주길 바란다.”라고 말했다.자세한 사항은 울산문화예술회관 누리집(www.ucac.or.kr)이나 전시교육팀(226-8254)으로 문의하면 된다.2019.1.28글씨21 편집실

-

[Criticism]

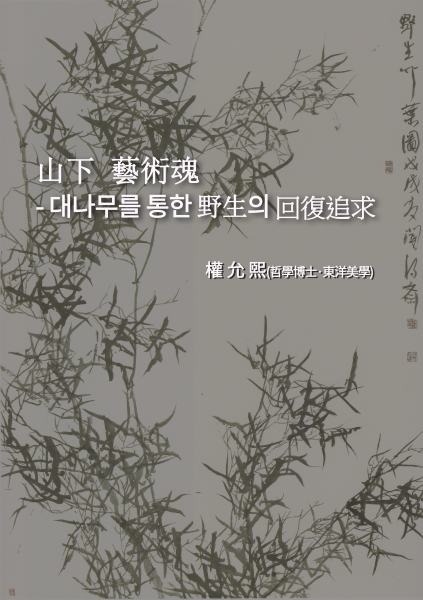

山下 尹鐘得의 「산하야죽도」展

山下 藝術魂 - 대나무를 통한 野生의 回復追求 權 允 熙(哲學博士·東洋美學) Ⅰ 바람이 능선을 스칠 때 산들은 윙윙 울었다. 귀 기울이면 바람에 쏠리는 고원의 소리는 다가왔다가 또 떨어졌다. 바람이 가파른 봉우리에 앞으로 부딪칠 때 산들은 둔중한 소리로 울면서 수직의 회오리를 일으켰고 바람이 낮은 능선을 따라서 옆으로 스칠 때 산들은 높은 소리로 울었고 눈보라가 능선을 따라서 길게 흘렀다. 우는 소리가 다가오면서 눈보라의 틈새가 열리면 흐르고 먼 산들이 다가왔고 바람에 날려서 눈보라가 멀어지면 멀어지는 소리에 따라서 산들이 멀어졌다. 눈이 쏟아지는 날에 고원의 가장자리에서는 흐려서 보이지 않던 것들이 귀를 기울이면 보인다. 겨울 고원의 가장자리에서는 시선들이 닿지 못하는 곳을 귀를 기울여 더듬게 되는데 귀로 더듬은 세상의 모습은 종이 위에 그려지지 않는다. 김훈, 『내 젊은 날의 숲』, 문학동네, p.302~303. 눈보라가 치는 우리 반도 겨울 산의 모습을 어느 소설가는 이처럼 읊었다. 바람이 세차게 불고 눈보라가 몰아치는 정경이다. 이는 겨울의 야생(野生)이다. 날씨가 차가운 겨울의 야생은 추위와 굶주림의 상징이다. 또한 스산함과 긴장감이 함께 있다. 야생은 꾸밈이 아니다. 야생은 원시이며 순수이다. 이는 곧 자연이다. Ⅱ 서·화·전각가인 산하 윤종득(山下 尹鍾得, 이하 ‘산하’)은 야생을 화두로 삼아 전시를 열었다. 대나무를 소재로 한 <산하야죽도(山下野竹圖)> 展이다. 왜 하필 야생을 주제로 삼았을까? 그는 야생의 회복이 예술의 바탕임을 알았기 때문이다. 야생은 생명력이 특징이다. 여기에는 역경과 시련이 함께 있고, 허기와 굶주림도 있다. 그런데도 그는 야생을 꿈꾸고 이를 화두로 삼았다. 야생은 생명이 중심이고 생명의 출발이며 원초이다. 生命이란 살아 있는 것이다. 산하의 야생은 예술에서 생명력의 회복을 도모한다. 이를 통해서 자신의 예술 세계의 바탕을 굳건히 하기 위했음이리라.<산하야죽도> 전의 소재인 대나무는 우리에게 너무 친숙하다. 유가 문인사회에서 대나무는 문인들의 많은 사랑을 받아왔다. 특히 덕성(德性) 있다 하여 비덕물(比德物)로 여겨졌다. 그러므로 매화·난초·국화와 함께 사군자(四君子)라 한다. 또한 세한삼우(歲寒三友)·삼청우(三淸友)·청우(淸友)·한우(寒友)·오우(五友) 등으로 불리기도 하였다. 대나무의 별칭(別稱)으로 차군(此君)·투모초(妬母草)·포절군(抱節君)·존자(尊者)·고인(故人) 등이 있다. 중국 元代의 문인 식재 이간(息齋 李衎)은 대나무를 다음과 같이 말한 바 있다. 대나무라는 식물은 풀도 아니고 나무도 아니며, 무질서하지도 않고 떨어져 있지도 않다. 비록 출처는 다르나 대개는 모두 일치한다. 종자가 흩어져서 나와도 장유(長幼)의 차례가 있고, 모여서 나올 때도 부자지간의 친밀이 있다. 빽빽하면서 번잡하지 않고, 성글면서도 조잡하여 추하지 아니하며 마음이 비어 있으면서도 고요하고, 묘수(妙粹)하고도 영통하니, 가히 군자에 비유 할만하다. 李衎, 「全德品」『竹譜詳錄』卷三. “竹之爲物 非草非木 不亂不雜 雖出處不同 皆一致 叢生者有長幼有序 衆生者有夫子之親 密而不繁 疎而不陋 冲虛簡靜 妙粹靈通 其可比于全德君子矣” 대나무는 이처럼 군자로 불릴만하다. 이는 대나무가 본래 가진 덕성 때문이다. 일찍이 명대의 화가인 왕리(王履, 1332〜?)는 회화창작 과정에서 형(形)과 의(意)는 하나의 범주 내에서 서로 연계되어 있음을 다음과 같이 보여주었다. 그림은 비록 형을 그리는 것이나 의를 주로 하여야 한다. 의가 충분히 표현되지 못하면 형이 아니라고 해도 될 것이다. 비록 그러하나 의는 형에 있는 것이니 형을 버린다면 어디에서 의를 구하겠는가? 그러므로 형을 얻으면 의가 그 형에서 흘러나오지만 그 형을 잃는다면 어찌 형만을 잃은 것이겠는가?王履, 『華山圖序』, “畵雖狀形 主乎意 意不足 謂之非形可也 雖然 意在形 舍形何以求意 故得其形者 意溢乎形 失其形者 形乎哉” 이는 대나무의 그림도 당연히 형과 의가 중시되어야 함을 말한다. 따라서 어느 하나라도 소홀히 되어서는 아니 된다. 그렇다면 산하의 대나무 그림은 어떠한 경지일까? Ⅲ 대나무는 그리기가 쉽지 않다. 이는 많은 관찰과 숙달이 필요하며 손에 익어야 나올 수 있다. 청대의 대나무 그림의 명인이었던 판교 정섭(板橋 鄭燮, 1693~1766)은 대나무 그림을 위하여 대나무에 천착해야 함을 다음과 같이 말하고 있다. 여름날이면 대나무 숲 한가운데 작은 침상과 같은 자리를 마련해 놓고 누워서 대나무 죽순이 자라는 것을 바라보며 녹음이 사람에게 주는 청량하고 쾌적한 감정을 체험하고 깨달았다. 가을이나 겨울날이면 대나무 줄기로 격자를 만들고 그 위에 깨끗한 흰 종이를 붙여서 바람을 막았다. 날씨가 맑은 날 달이 떠오를 때 창문에 붙여진 종이 위에 비친 대나무 그림자를 보며 천연으로 이루어진 도서를 관찰했다. 鄭板橋, 「墨竹圖」『鄭板橋文集』, “夏日新篁初放 綠陰照人 直一小榻其中 甚凉適野 秋冬之際 取圍屛骨子 斷去兩頭 橫安以爲窓 用均薄溪 白之紙糊之 風和日暖 凍蠅觸窓紙上 冬冬作小鼓聲 於時一片竹影零亂 豈非天然圖畵乎”여러 대나무 그림의 名人 大家들도 이와 같이 대나무에 천착하였다. 산하의 대나무 그림은 그 만의 대나무 그림이다. 대나무에 깊이 천착한 뒤에 나온 그의 대나무는 어디에서도 출처를 찾을 수 없다. 그럼에도 불구하고 그가 그린 대나무는 시선을 당기는 특이한 그림으로 다가온다. 휘어 뿌리 인 듯도 하고 때로는 줄기인 듯도 하며, 어찌 보면 난초인 듯도 하다. 묵색은 청묵으로 했는지 시종일관 맑기만 하다. 그의 대나무는 자연의 생명력을 보고자 함이었을까? 아니면 대나무의 절개보다는 안락과 쉼을 찾아보고자 하였을까? <도1> 윤종득, <野生竹葉圖> 148×210cm<도1> 은 <야생죽엽도(野生竹葉圖)> 이다. 대나무를 소재로 한 148×210cm의 대형 작품이다. 산하는 대나무로 커다란 화선지 위에서 마음껏 노닐었다. 화폭에 반쯤 공간은 댓잎으로 채워 넣고 나머지 반은 공간으로 비워두었다. 커다란 화선지에 펼쳐진 댓잎은 소소밀밀(疏疏密密)이 주조(主潮) 로 되어 있다. 산하의 대나무는 이미 대나무가 아닌 대나무가 되었다. 청대의 판교는 “대나무 그리기는 체격(體格)에 얽매이는 것을 귀하게 여기지 않는다. 요체는 마음 깊게 입신함에 있다.”고 말한 바 있다. 이는 대나무 자체보다 대나무의 정신이 중요함을 이른 것이다. 산하는 자신의 대나무를 그렸다. 이는 어디에서도 볼 수 없는 자신의 대나무이다. 그는 자기 식으로 그렸다. 판교의 말처럼 대나무 그림은 대나무의 정신이 중요하다. 마치 산하의 대나무는 이를 보여주는 것 같다. 鄭燮, 「題畵」 『鄭板橋集』, “畵竹之法 不貴拘泥成局 要在會心人深神” <도2> 윤종득, <野生竹葉圖> 60×94cm <도2> 는 세 그루의 대나무를 그린 <야생죽엽도>이다. 대나무 세 그루는 화락(和樂)의 모습이다. 미풍도 불지 않아 평화로우며 댓잎은 조화롭다. 한편으로는 격정에 의한 힘으로 그린 기세도 보인다. 그러나 포근함과 서늘함이 함께 있어 댓잎의 기운은 맑기만 하다. 일찍이 청대의 문인 장경(張庚: 1685∼1760)은 “기운은 먹에서 나오는 것이 있고, 붓에서 나오는 것이 있고, 뜻에서 나오는 것이 있고, 무의(無意)에서 나오는 것이 있다. ‘무의’에서 나오는 것이 최상이고, ‘의’에서 나오는 것이 다음이며, ‘붓’에서 나오는 것이 그 다음이며 ‘먹’에서 나오는 것이 최하이다.”라 한 바 있다. 장경의 말대로 <도2>는 이미 무의에서 그려진 것 같다. “무의에서 나온다.”는 것은 작가의 정신과 정감이 자연스럽게 발휘되는 것이 제일임을 보여준다. <도2> 도 이처럼 산하의 흉중(胸中)이 자연스럽게 드러난 그림이다.張庚,『浦山論畵』, “氣韻有發于墨者 有發于筆者 有發于意者 有發于無意者 發于無意者爲上 發于意者次之 發于筆者又次之 發于墨者下矣”<도3> 윤종득, <野生竹葉圖>, 55×45cm<도3> 은 마치 버드나무가 늘어지듯 그려진 작품이다. 두 그루의 대나무가 중심이며 그 사이로 작은 줄기를 세워 밸런스를 유지하였다. 늘어 질대로 늘어진 가지와 댓잎은 이미 형해화(形骸化) 되어 버렸다. 구조의 소밀(疏密)·행필(行筆)의 완급(緩急)을 통하여 정감을 표현하였다. 오른 하단부의 공간은 청대의 화가인 단중광(笪重光,1623∼1692)이 “허(虛)와 실(實)이 서로 어우러지면 그리지 않은 곳도 모두 묘경(妙境)을 이루게 된다.”고 말한 것처럼 묘경을 보여준다. 笪重光, 『畵筌』, “虛實相生 無畵處皆成妙境”송대 대문호인 소동파는 “문동(文同, 1018∼1075)은 대나무를 그릴 때 대나무만 응시할 뿐 사람은 쳐다보지 않았다. 어찌 사람만을 의식하지 못할 뿐인가? 심지어는 자기 자신의 존재마저도 망각해 버림과 동시에 자신의 몸이 대나무와 같이 되어 버리니 그 경지는 무궁한 청신이다.”라 한 바 있다. 즉, 이는 무아의 경지에서 부지불식간에 그려야 최고의 대나무 그림이 그려지게 되는 것을 보여준다. 蘇軾, 『紀評蘇文忠公詩集』 卷29 四部叢刊, \"與可畵竹時 見竹不見人 豈獨不見人 若然遺其身 其身與竹化 無窮出淸新\"<도3> 은 화선지에 먹물이 잘 발려 그려진 그림이 아니다. 순지나 한지에 그렸는지 뻣뻣하고 앙상한 뼈마디 같다. 사각사각 붓이 지나가는 흔적이 보인다. 이를 통해서 산하는 그만 아는 붓 맛을 느꼈을 것이다. 이 붓 맛은 그를 무아지경으로 만들어주었다. <도4>, 윤종득, <野生竹葉圖>, 60×138cm <도4> 는 한 그루 낙낙장송을 보는 듯한 <야생죽엽도>이다. 하늘은 마치 12월에 눈이 내릴 듯 음산하다. 댓잎과 잔가지가 서로 휘감겨 있다. 담묵으로만 잘 짜인 구도이다. 구성에 있어 빈틈도 없다. 넓은 공간도 허허실실 하모니를 이루고 있다. 기법도 독특하다. 아교를 섞어 그렸는지 번짐도 유연하다. 투박하며 질박함이 아니라 세련되고 현대화된 그림이다. 또한 크기도 대작이다. 엄동설한의 야생의 자연에 놓인 대나무이다. 소나무가 독야청청서 있듯 이 대나무도 독야청청의 서 있는 모습이다. 얽히고설킨 가지와 댓잎은 앙상블을 이루고 있다. 댓잎의 사운 대는 소리가 들리듯 하고 엄동설한에 댓잎 부서지는 소리는 듣기만 하여도 맑고 서늘한 청량제같다. <도4> 는 이를 보여주는 듯하다. <도5>, 윤종득, <野生竹葉圖>, 60×40cm<도5> 는 횡으로 길게 누운 와불 모습의 <야생죽엽도>이다. 소소(蕭蕭)한 대 바람이 사르락 사르락 댓잎 부딪치는 소리를 낼 것 같다. 댓잎은 비정형을 이루며 상하좌우에 엇갈려 있다. 옆으로 누운 대나무는 생경하기만 하다. 이는 획일(劃一)과 범상(凡常)을 넘어 일탈을 보여준다. 이는 대나무지만 이미 아닌 듯하다. 산하가 노니는 대나무이다. 휘어진 줄기로 보아 거센 바람이 일어난 듯도 하다. 어디에서 바람이 불어왔는지도 보인다. 마치 칡덩굴이 자연스럽게 뻗어가는 듯한 모습이다. Ⅳ 산하는 그 만의 대나무를 그렸다. 그는 야생을 그렸다. 그의 본질은 야생이다. 야생은 원시이며 생명력의 바탕이다. 산하의 야생은 대나무를 통하여 도모하였다. 그가 도모한 야생은 그의 예술 인생의 자각과 구축에 있다. 그러나 그가 그린 대나무는 그만의 끼와 운율이 함께 있었다. 거기에는 법칙과 규율뿐 아니라 조화와 질서도 같이 있다. 이는 미학적인 측면에서 고려하여 볼 수 있다. 구체적으로 형태론적 측면과 창작론적인 측면, 심미론적 측면에서 구분하여 심미할 수 있다. 예술에 대한 심미는 대체로 주관성을 전제로 한다. 따라서 다양한 측면에서 심미가 가능하나 필자의 입장에서 살펴본다면 다음과 같다. 첫째, 산하의 <야생죽엽도>는 형태론적 측면에서는 소산간원(疏散簡遠)의 미학으로 심미하여 볼 수 있다. 소산(疏散)과 간원(簡遠)은 눈에 보이는 가시적인 측면에서의 심미이다. 소산과 간원은 원인과 결과의 미학이다. 즉, 소산함으로 인하여 간원함이 드러난다. 산하의 대나무는 야생을 탐하고자 설정된 소재이다. 즉, 대나무를 통한 야생의 탐색이다. 대나무가 가지는 선비정신이나 기개나 맑음이 목적이 아니다. 그보다는 야생에서의 생존이 더욱 중요하다. 소산과 간원의 미학은 그의 야생을 담아내기 내기 위한 방법이다. 이는 형태적인 측면에서의 미학이다. 둘째로 창작론적인 측면에서는 정유리무(情有理無)의 미학이다. 정(情)과 리(理)는 인간 심성의 주추를 이루는 감성과 이성의 개념이다. 정유리무의 미학은 정신보다는 감성을 위주로 심미가 되기 때문이다. 이는 대부분의 그림에 화제가 없음도 이를 보여주는 단면이다. 화제가 없어 작가의 사상과 철학은 살펴보기가 어렵다. 그러므로 대나무 그림에 담긴 정감이 심미의 주조가 되어 정유리무의 미학으로 심미 된다. 송대의 학자ㆍ정치가였던 심괄(沈括) (1031~1095)은 王維의 그림을 보고 “마음에서 얻어 손으로 응하니 뜻이 곧 이루어졌다. 고로 이치를 세워 정신 경계에 들어가니 멀리 하늘의 뜻을 얻었다.”고 말한 바 있다. 沈括, 「書畵」『夢溪筆談』 “得心應手 意到便成 故造理入神 逈得天意”산하의 대나무 그림은 화제가 없어도 감성으로라도 심미 됨은 심괄의 말처럼 마음에서 얻어 손에서 이루어졌기 때문이다. 따라서 그의 대나무는 정신성도 드러나게 되었다. 창작론적인 측면에서 그의 손에 익은 대나무 그림에 의하여 드러난 심미가 情有理無의 미학이다. 즉, 그만의 특성이 그의 독특한 미학이 되었다. 셋째로 심미론적인 측면에서 미학은 생취일운(生趣逸韻)이다. 생취(生趣)가 활발발(活潑潑)이라면 일운(逸韻)은 어울림이다. 생취와 일운은 산하의 흉중구학(胸中丘壑)과 흉유성죽(胸有成竹)이 있어 가능하였다. 흉중의 구학과 성죽은 산하의 손을 통하여 이루어졌다. 이를 보여주는 것이 중국의 미학자인 정적(鄭積)이 “그림을 그릴 때는 모름지기 먼저 뜻을 세워야 한다. 만약 뜻을 세울 수 없는데 갑자기 붓을 내리면 가슴에 주재하는 것이 없어 손과 마음이 서로 어그러지고 끊어져서 족히 취할 수 없게 된다.”에서 알 수 있다. 이는 작가의 흉중구학이나 흉유성죽이 전제되어야 함을 보여준다. 즉, 그의 <양생죽엽도>는 생취와 일운을 통하여 야생의 경계에 들어갔다.鄭積, 「夢幻居畵學簡明」『論意』, “作畵須先立意 若先不能立意 而遽然下筆 則胸無主宰 心手相錫 斷無足取” Ⅴ 아버지의 마음속에서는 언어가 소멸한 것이 아니라 오래 전에 아버지를 떠나갔던 단어들이 모두 살아나서 들 끌고 있는 것처럼 보였다. 말을 내보내지 못하고 다만 흔들릴 뿐인 아버지의 입술이 그 안쪽에서 날뛰는 말들의 아우성을 전하고 있는 듯했다. 김훈, 『내 젊은 날의 숲』, 문학동네, p.256.어느 소설의 한 대목이다. 병중인 아버지의 말을 통하여 절제의 미학과 말하기의 어려움을 보여준다. 산하의 <야생죽엽도>에 대한 글도 말을 내보내지 못하고 흔들리고 있는 아버지의 입술 같다. 마치 제대로 내뱉지 못하고 안쪽에서 날뛰는 말들의 아우성도 전하지 못하는 것 같다. 대나무는 예로부터 竹之淸이라 하여 맑음을 최고로 여겼다. 또한 竹有大夫之氣라 하여 대나무에는 대부의 기개가 있다. 이러한 대나무를 소재로 산하의 <야생죽엽도>는 그만의 격이 있다. 특히 야생을 주제로 하여 독특하고 그의 개성이 돋보이기만 한다. 산하의 이번 야생은 더 큰 예술 길의 바탕이 되리라. 이는 일종의 호연지기이면서 심호흡이다. 따라서 이를 자양분으로 한 그의 예술은 다음 행보가 주목된다. unikwon@hanmail.net

-

[News]

부산지방기상청, 제8회 생기발랄 캘리그라피 공모전개최!

부산지방기상청,제8회 생기발랄 캘리그라피 공모전개최! 3월23일 세계 기상의 날을 맞이하여 부산지방기상청에서 기후변화에 대한 공모전을 연다. 캘리그라피 참여 작가들의 참신한 아이디어와 톡톡 튀는 감성으로 기후변화에 대한 관심을 높이고자 ‘제8회 생기발랄 캘리그라피 공모전’을 실시한다. 공모주제는 생활 속 기상, 기후변화를 알릴 수 있는 자유문구이고 8세 이상 국민이라면 누구나 참여가 가능하다. 창의력, 표현력, 노력도 등을 종합적으로 평가하여 고득점자순으로 당선자를 선정하며 초등부, 청소년부, 일반부 각 9작품 선정한다. 응모기간은 2019년 2월 1일(금) ~ 3월 5일(화)까지. 자세한 사항 부산지방기상청 홈페이지(http://www.kma.go.kr) 참고.2019.2.15이승민기자

-

[Visit]

고즈넉함 속에 활기, 지강서예학원

일산에 위치한 한 서실을 방문했다. 어딘가 구수한 분위기를 뿜어내는 지강 김승민 작가가 운영하는 서실이다. 서실은 여름방학을 맞이해 평일 낮 시간임에도 불구하고 학생들로 붐볐다. 그 사이에는 어른도 자리하고 계셨다. 열심히 한글서예를 쓰고 계시는 한 어른께 서예 선생님이신 지강 김승민에 대해 여쭈었더니 허허 웃으시며 모든 서체를 두루 잘하시는 것 같다며 칭찬을 아끼지 않으셨다. 실제로 지강 김승민 작가는 2011세계서예전북비엔날레에서 대상을 받는 영광을 누린 작가로 앞날을 촉망받는 작가 중 한명이다. 한편에는 나란히 초등학생 형제가 글씨를 쓰고 있었다. 형제에게 “지강 선생님과 사진 한 장 찍어줄까?” 했더니, 부끄러운 듯 웃으며 도망을 갔고 김승민 작가는 적잖이 당황한 것 같았다. 이 작업실에는 김승민 작가의 아내이자 파트너인 이기연 선생님이 함께 계신다. 무뚝뚝한 김승민 작가의 성격을 보완하여 아이들에게 한없이 다정한 이기연 선생님은 작업실을 한층 밝히고 계셨다.지강 김승민은 어떤 사람인가요? 저는 열심히 글씨를 쓰고 있는 젊은 서예작가입니다. 여느 작가들처럼 술 마시는 것, 노는 것을 좋아하는 작가죠, 어떤 일이든 한 번 시작하면 그 한 가지 일에만 몰두하여 끝을 보는 성격을 가졌습니다. 성격을 고쳐보고자 시작 하게 된 서예가 지금에 업이 되어있고, 평생의 동반자가 되었습니다. 林椿先生詩 작업실에 대한 소개를 하자면? 제 작업실은 경기도 일산 후곡마을 학원가에 위치해 있습니다. 아담한 사이즈에 고즈넉한 공간, 아끼는 화초들도 많이 있구요... 언제든지 편하게 오셔서 차 한 잔 할 수 있는 공간입니다. ^^ 작업실 주변에 초등학교가 많이 배치되어 있는데, 서실 운영에 위치적 효과가 있는지? 효과가 없지는 않습니다. 질문주신 것처럼 아무래도 주변에 학교가 많다보니, 서예에 관심을 보이는 부모님들의 상담문의가 끊이지 않고 오는 편입니다.하지만 위치적 장점이 있다고 해도 내실이 허술하게 되면 부모님들은 금방 느낍니다. 학원가에 위치한 만큼 소문이 빠르게 퍼지기도 합니다. 때문에 교육내용이 중요하다고 생각합니다. 菜根譚句-誠心和氣 이 작업실만의 공부 스타일/ 수업방식이 있다면?- 서예교육에 있어서 가장 중요하게 생각하는 부분은? ‘인성’입니다. 예를 들어 저희 서실에서는 들어오고 나갈 때 꼭 인사를 하게끔 합니다. 간혹 아이들이 인사를 안 하는 경우가 있는데, 인성 문제에서는 그냥 지나치지 않고 교육을 합니다. 서예를 잘하고 못하고는 중요하지 않습니다. 인성교육, 그 안에서 서예교육이 비로소 꽃 피울 수 있다고 생각합니다. 또한 중시하는 부분은 ‘서체의 다양성’을 경험해 보는 것입니다. 요즘 학생들은 호기심이 굉장히 많습니다. 서예라는 것은 오랜 시간 공을 들여 연구하고 연습해야 하는 것이지만, 어린 학생들에게는 오히려 역효과가 나기 때문에 다양한 서체를 경험하면서 지속적인 호기심을 가지고 수업에 임할 수 있도록 하고 있습니다. 草衣禪師詩句 서예교육과 창작 작업을 동시에 하고 계신데 서로에 대한 어떤 영향이 있는지 궁금합니다. 학생들에게 교육을 하면서 서예뿐 아니라 그림, 캘리그라피를 함께 하게 되는데 다양한 체본을 써주게 됩니다. 그럴 때, 생각했던 것보다 괜찮은 구도가 나오게 되면 기억해 두었다가 제 작품을 할 때 응용을 하는 경우가 많습니다. 맘속에 작품을 해야겠다는 생각을 가지고 임하면 왠지 부자연스럽고 썩 맘에 안 드는 경우가 많지만, 부담을 덜고 편하게 붓을 들 때 오히려 괜찮은 구도가 나오는 경우가 있지요菜根譚句-得意 요즘 서예에 관한 고민은? 서예에 관한 고민은 예전부터 지금까지 계속 해 왔던 것 같습니다. 예전에는 “어떻게 하면 글씨를 잘 쓰지?”, “글씨가 거친 것 같은데,,, 좀 편안하고 부드럽게는 안될까?” 등의 고민을 주로 했던 것 같습니다. 대학 졸업 후 많은 공모전에 출품하면서 글씨만 썼습니다. 법첩임서와 공모전 출품을 하면서 글씨를 쓰는 서사능력은 향상 되었지만 이론에 대한 부족함을 절실히 느껴 이론 공부를 깊이 있게 해보자 하는 마음으로 대학원에 진학하여 현재 4학기 째 다니는 중입니다. 20대 젊은 시절에는 서예전공자가 “글씨만 쓰면 되지“하는 마음으로 이론공부에 등한시 했었는데 지금에 와서는 너무 후회가 되고 안일하지 않았나, 반성을 많이 하고 있습니다. 菜根譚句 - 有生之樂 虛生之憂 앞으로의 계획이 궁금합니다. 현재 하고 계신 서예교육과 여러 작업들을 통한 최종 목표는? 오래전부터 생각해온 것이 ‘마흔 이전까지는 고전에 충실하고, 마흔 이후부터는 나의 이야기가 담긴 작품을 해보자’였습니다. 아직 많이 부족하고 모자라지만 언제까지 왕희지 임서만 할 수는 없는 것이니까요. 저의 작품을 보는 감상자들이 작품을 보고감동을 받을 수 있는 그런 작품을 해 보는 것이 저희 최종 목표입니다. 그리고 또 하나는 제가 서예를 하게끔 해 주신 초등학교 은사님과의 전시를 구상 중에 있습니다. 초등학교 5, 6학년 담임선생님 이셨는데, 제가 서예에 재능이 있다고 보시고 적극 추천해 주셨던 것이 지금까지 서예를 하고 있지 않나 생각해 봅니다. 은사님께서는 제가 학부 때 원광대학교 교육대학원 서예전공으로 진학을 하시면서 계속 인연이 닿았습니다. 그 후에 저의 개인전에도 먼 길 찾아 주셨죠, 처음 함께하는 전시에 대해 제안 드렸을 때에는 사양하시다가 후에 승낙을 하셨지만 아직까지는 실행에 옮기지 못했습니다. 꼭! 해보고 싶은 전시구요, 나중에 전시를 할 때 초등학교 동창들을 모두 초대하여 사제 간의 정을 돈독하게 다지는 시간을 가지고 싶은 작은 소망이 있습니다. 그때 ‘글씨21’에서도 함께 해주시길 바랍니다. 감사합니다. 지란지교를 꿈꾸며...유난히 사람냄새 나는 작업실 탐방이었다. 어느 하나 시듦이 없는 화초들은 작업실을 더욱 활기찬 공간으로 만들어 주었고, 오고가며 밝게 인사하는 아이들에게는 뭔가 즐거움이 느껴졌다. 김승민 작가의 작업실 탐방을 통해 서예의 교육과 서예작가의 삶에 대해 조금은 엿 볼 수 있지 않았나 생각된다. 서예 선생님으로서, 서예 작가로서 맡은 바 최선을 다하며 소소한 꿈을 이뤄나가는 지극히 평범하면서도 꿋꿋한 청년, 작가 김승민의 작업실 탐방이었다.인터뷰 김지수 기자

-

[Review]

갤러리 미래 개관초대전

<캘리그라피 지도사초대전> (사)한국서가협회에서 주관하는 캘리그라피 전문가과정을 수료한 캘리그라피 지도사들이 모여 캘리그라피 지도사 초대展을 지난 27일(수) 갤러리 미래에서 개최하였다. 이번전시는 갤러리 미래의 제3차 개관기념초대전으로 (사)한국서가협회가 주최하였다. (사)한국서가협회 강대희 이사장은 “3차 개관기념전으로 그동안 한국서가협회에서 캘리그라피 전문가과정을 수료한 선생님들을 모시고 ‘캘리그라피 지도사 초대전’을 갖게 됨을 기쁘게 생각합니다.”라고 말하며 “갤러리 미래가 더욱 활성화 되고 화합과 소통의 장이 될 수 있도록 개인전 및 다양한 전시홍보를 부탁드립니다.”라고 전하였다. 이번 전시에는 캘리그라피 전문가과정을 수료한 뒤 캘리그라피 지도사로 활동하고 있는 114명의 작가가 출품하여 각양각색의 캘리그라피 작품들을 관람객들에게 선보인다. 특히 찬조 작품으로 캘리그라피 지도사과정의 강사들이 출품하여 더욱 다채로운 전시를 구성하였다. 원기희 作최은정 作경현실 作최남길 作이번전시는 3월 5일(화)까지 진행되며 캘리그라피전문가가 되기 위하여 각고의 노력을 한 출품 작가들의 배움의 시간과 노력도 함께 감상할 수 있는 전시이다.<전시정보>캘리그라피 지도사 초대展기간 : 2019. 2. 27(수) -3. 5(화)장소 : 경운동 갤러리미래2019.2.28이승민기자

-

[Review]

캘리그라피로 만나는 100인의 독립운동가 어록

<大한국인>展국립서울현충원은 우리 겨레의 과거이기도 하지만 세계 속으로 힘차게 나아갈 대한민국의 미래이며 순국선열과 호국영령의 숨결과 정신이 생생히 살아있는 민족의 역사이다. 올해는 3·1운동과 임시정부수립 100년이 되는 의미 깊은 해로 100주년을 기념하기 위해 국립서울 현충원은 <大한국인>이라는 주제로 캘리그라피 전시를 개최하였다.오프닝 행사 퍼포먼스 (오민준 캘리그라피디자인협회 상임이사)이에 오민준 한국캘리그라피디자인협회 상임이사의 ‘오민준 글씨문화연구실’ 소속 작가 100명은 유관순 열사, 안중근 의사 등 국립서울현충원에 모셔있는 독립운동가들의 어록과 일화를 캘리그라피 작품으로 표현했다.오민준 作독립운동가의 어록·일화는 하나의 예술작품으로 재탄생되어 현충원에 방문하는 많은 이들에게 감동과 또 다른 소통의 장이 되어 독립운동가들의 신념과 철학, 독립정신을 생생히 느낄 수 있다. 또한 이번 전시는 시민들이 독립운동가들의 신념과 의지를 현장에서 직접 체험할 수 있도록 기획되었다. 윤경희 作이우진 作주요 어록으로는 백범 김구 선생의 “나의 소원은 우리나라 대한의 완전한 자주 독립이오”, 안중근 의사의 “나는 개인자격으로 남을 죽인 범죄인이 아니다. 나는 대한국 의병참모중장의 의무로 소임을 띄고 하얼빈에 이르러 전쟁을 일으켜 습격한 뒤에 포로가 되어 이곳에 온 것이다” 등이다. 박양재 作표시근 作국립서울현중원은 “이번 전시회는 독립운동과 대한민국 임시정부 수립을 위해 모든 것을 아낌없이 바치셨던 순국선열·애국지사들의 신념과 철학, 독립정신을 생생히 느낄 수 있는 특별한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.전시는3월 1일부터 4월 30일까지 진행되며, 3·1 운동(3월 1일)과 임시정부수립 기념일(4월 11일)에는 캘리그라피 작가가 방문객들에게 독립운동가 어록 등을 손글씨로 써주는 부대 행사가 진행될 예정이다.<전시정보>大한국인독립운동가 100인 어록 캘리그라피 전시기간 : 2019. 3.1(금) - 4.30(화)장소 : 국립서울현충원 호국전시관 및 야외부대행사 : 독립운동가 어록 손글씨 써주기2019. 3. 1(금) 오후 2시 - 5시2019. 4.11(목) 오후 2시 - 5시2019. 3. 15글씨21 편집실

-

[News]

카퍼플레이트 전시

디어 : 캘리마치展 따뜻한 봄날의 결혼식을 그대로 가져다 놓은 듯한 전시가 열렸다. 지난 13일(수) 인사동 경인미술관에서 열린 카퍼플레이트 전시회 [디어 : 캘리마치展]이 관람객들을 맞이하였다. 이번 전시의 주제는 ‘웨딩’이였는데 새로운 시작을 의미하는 3월은 사랑과 축복의 결실인 결혼식이 많은 달이기도 하다. 또한 카퍼플레이트 수료생들의 새로운 출발의 의미로 ‘웨딩’을 주제로 삼았다고 한다. 카퍼플레이트는 유럽 중세 후기 때 완성 된 서체이며 중세의 많은 문화와 역사에 기반 되어 창조 된 서체이기에 현재 시대까지도 가장 아름다운 영문서체로 알려져 있으며 일반인들에게는 흔히 영문캘리그라피로 이해되고 있다. [디어 : 캘리마치展]은 사랑과 결혼에 대한 작가들만의 다양한 감성과 생각이 카퍼플레이트 작품으로 표현되었다. 고급스럽고 우아한 서체로 쓰여진 사랑의 글귀들은 그 감상이 배로 더해져 보는 이들의 마음을 따뜻하게 한 특별한 전시였다. <전시정보>디어 : 캘리마치展기간 : 2019. 3. 13(수) - 18(월)장소 : 인사동 경인미술관2019.3.18이승민기자