서예·캘리그라피 Calligraphy

-

[Review]

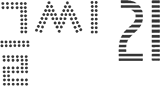

일중 김충현 경후 김단희, 아버지와 딸

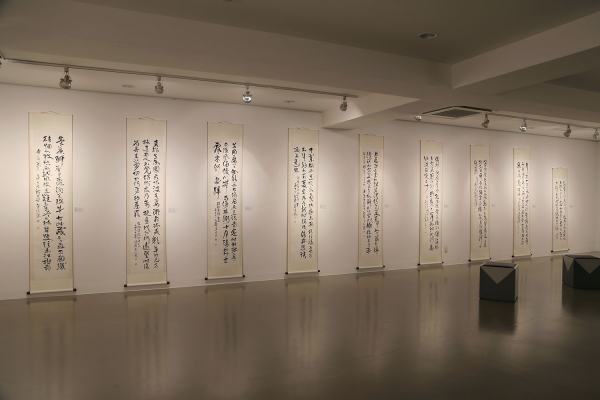

김충현 탄신 100주년 기념일중 김충현 경후 김단희, 아버지와 딸전시장 전경이 전시는 김단희의 아버지 김충현(1921-2006)의 탄신 100주년을 기념하기 위해 기획되었다. 1992년 백악미술관에서 김단희의 첫 전시가 열렸으니 30년 만에 같은 곳에서 두 번째 전시가 개최되는 것이다. 백악미술관은 아버지가 생전에 지은 미술관이니 그의 사후 이곳에서 열리는 부녀전의 의미는 더욱 크다고 할 수 있다. 김충현 · 두시언해 · 25.5×45cm · 1983안동에 본을 두고 서울을 기반으로 조선 후기를 풍미한 안동김문 김단희의 집안은 선조의 전통을 이어 후손들도 집안의 경조사에 늘 시문詩文을 주고받았으며, 서書는 그들의 기본 소양이었다. 김단희는 이런 문예적 환경 속에서 생장했기에 선조에 대한 자긍심이 남달랐고, 자신의 붓으로 선조의 숭고한 정신을 드러내고 싶은 마음이 컸다. 총 75점을 선보이는 이 전시는 4부로 나눠진다. 김충현 · 찬서, 녹만창 · 34.4×137.5cm · 19861부 ‘붓으로 기리는 선조先祖의 문예정신’은 선조가 짓고 김단희가 쓴 글씨 35점으로 구성된다. 여기에서 김단희는 15대조 청음 김상헌, 증조부 김영한, 조부 김윤동, 부친 오형제 김문현·충현·창현·응현·정현, 사촌동생 김완희(김창현의 장녀), 제부 최연홍의 시문을 작품으로 승화시켜 그 숭고한 문예정신을 기린다. 김상헌의 시, 김영한과 김윤동이 손자이자 아들인 김충현에게 지어 준 글, 어머니 회갑에 바친 아들 김충현 오형제의 축시, 오형제간의 회갑 축시, 작은 아버지 김충현을 그리는 질녀 김완희의 글, 처부모인 김충현 내외를 위한 사위 최연홍의 축시와 조사는 집안의 경조사에 시서詩書로 서로 기쁨과 슬픔을 나누는 것이 그들의 일상생활이었음을 말해준다. 가문에 대한 자부심이 강한 김단희가 선조의 글을 자신의 붓으로 표현하는 것은 후손으로서 영광된 일이라 여겨진다. 여기에 선보이는 김단희의 최근 작품은 그의 그런 마음을 대변해 준다.김단희 · 나를 키우는 말 · 44×44cm · 20052부 ‘김단희를 향한 부정父情’은 조부, 백부, 부친, 숙부가 김단희에게 써 준 글씨 8점을 선보인다. 위로는 조정을 감동시키고 아래로는 사림을 흥기시킨 중국 송나라 정호程顥(1032~1085)·정이程頤(1033~1107) 형제의 어머니 후부인처럼 정숙하고 자혜로운 여인이 되라는 의미로 ‘경후당景侯堂’이라는 당호를 지어 준 조부 김윤동, 질녀의 성수동 첫 살림집을 ‘한강 이북의 제일루’라 축복해 준 백부 김문현, 딸이 녹음을 좋아하여 ‘녹만창綠滿窓’이라는 당호를 지어 준 부친 김충현, 질녀의 회갑에 장수와 복덕을 축원한 넷째 숙부 김응현의 글씨로 구성된다. 그들의 작품은 김단희를 향한 특별한 애정을 보여주는데, 그가 집안의 서맥을 이어서 더욱 그랬던 것으로 보인다. 집안 어른들의 이런 관심과 사랑을 자양분으로 하여 살아 온 김단희는 자신의 가문에 대해 특별한 자긍심을 가지고 있다. 이것이 그의 예술관 형성에 밑바탕이 되고, 나아가 서예가로 활동할 수 있는 원동력이 되었을 것이다. 김단희 · 해당화 · 35.5×42.7cm · 20063부 ‘법고法古에 근거한 창신創新의 서예’는 명시·명구를 쓴 김단희의 글씨 23점으로 구성된다. 김단희가 본격적으로 서단에서 활동하기 시작한 1980년대부터 2010년대까지, 즉 40대부터 70대까지의 한글 작품의 변화를 통해 옛 것은 물론 그것을 바탕으로 한 새로운 모습의 글씨를 감상할 수 있는데, 이런 창의적 예술정신은 아버지의 예술혼을 이은 것으로 귀결된다. 김단희는 아버지의 교육 방법을 따라 한문 서예를 먼저 배운 후 한글 서예를 연마했다. 당연히 처음에는 전통적 필법의 궁체와 고체로 기초를 다졌다. 그러나 이후에 보여준 변화미와 파격미 그리고 종이 작업에서 아버지의 한글을 벗어나고자 노력한 딸의 인고의 시간이 헤아려진다. 다양한 분위기의 작품에서 김단희 글씨의 법고창신적 변화 양상을 살피는 것은 이 전시의 하이라이트라 할 수 있다. 김단희 · 목단화 · 32.5×39.5cm · 20064부 ‘문화예술적 교유를 말하는 소장품’은 김단희와 교유한 명서화가들의 작품, 즉 김단희의 소장품 9점으로 채워진다. 아버지 김충현이 당시 문화예술계 인사들과 활발하게 교유했고, 딸 김단희도 서예가로서 적극적으로 활동했기에 자연스럽게 당대의 예술가들과 밀접하게 교류할 수 있었다. 김용진과 노수현의 혼례 축하 그림, 이상범과 변관식, 부친과 친분이 두터운 장우성 그리고 박노수, 이영찬, 홍석창, 이미경의 서화는 미술계에서 김단희의 폭넓은 교유관계를 보여준다. 김단희의 소장품에는 아름다운 이야기가 있다. 그 이야기를 따라가면 자연스럽게 당대를 풍미한 예술가들을 만날 수 있는데, 이것은 관람객에게 색다른 즐거움이 될 것이다. 김단희 · 난초 · 42.4×34.9cm · 2006이 전시는 김단희가 선조의 얼을 되살리고 자신의 예술을 정리하는 자리가 될 것이다. 따라서 이 전시를 통해 그의 예술이 제대로 조명되고, 그 결과 서단에서 그의 위상이 아버지처럼 견고해질 수 있기를 바란다. 2021. 5. 3자료제공 : 정현숙 (원광대학교 연구교수) / 글씨21 <전시정보>김충현 탄신 100주년 기념일중 김충현 경후 김단희, 아버지와 딸전시기간 : 2021. 5. 6(목) ~ 5. 12(수)전시장소 : 백악미술관 1,2층개막식 : 2021. 5. 6(목)

-

[Review]

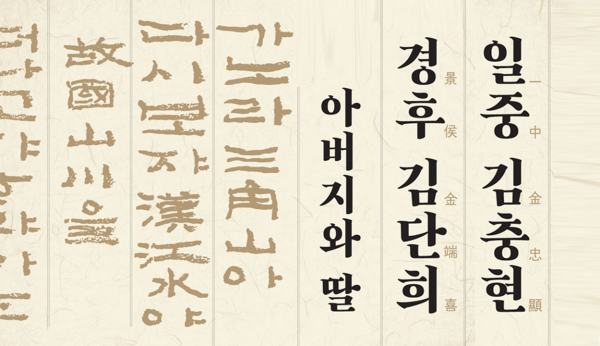

산하 윤종득 山下金蘭圖展

전시장 전경(좌)근원 김양동 선생 · (우)산하 윤종득 작가산하금란도(山下金蘭圖)전이 4월 29일부터 5월 5일까지 인사동 백악미술관 1, 2관 전관에서 개최되었다.산하 윤종득 · 金蘭圖 · 59×72cm산하 윤종득, 나이 54세. 활동 경력으로 치면 매우 특이한 작가다. 글씨, 전각, 회화, 문인화등 분야를 넘나듦이 거침이 없다. 윤종득의 활동상은 통상적인 서예가들과는 사뭇 다르다. 평생을 살면서 개인전 한 번 제대로 하기 어려운 서예가들에겐 참 낯선 작가이다. 산하 윤종득은 2006년 첫 개인전(산하 윤종득 전각전)을 통해 주목받기 시작한 이후 지속적인 변화를 보여주었고 최근 몇 년간 사군자에 심취해 있다. 2019년에 보여주었던 묵죽에서는 야생의 대나무(野竹圖)를 보여주더니 이번에 소개될 작품전에서는 금란(金蘭)을 보여주려 하고 있다.산하 윤종득 · 金蘭圖 · 33×72cm작업에 표현될 재료에도 고민한 흔적이 역력하다. 그냥 전통적인 사고와 형식을 자신만의 언어로 해체 후 교집합 된 칼잡이의 그림이 뇌리를 떠나지 않는다. 산하 윤종득 · 金蘭圖 · 60×93cm난은 사람이 드문 곳에서 자라고 그 모습이 기품 있고 향기 또한 그윽하여 유곡가인(幽谷佳人), 향조(香祖) 등의 별명이 붙어 있다. 동아시아의 이상적인 인간상인 군자의 이미지에 비견되면서 줄곧 그림의 소재로 다루어져 왔다. 화목(畵目)으로서의 난은 단조로우면서도 서예적이며 선(禪)적인 그림이다. 즉, 채움보다 여백을 담아내는 그림이라 할 수 있다. 여백은 남겨진 빈 곳이 아니라 울림의 공간이다.산하 윤종득 · 金蘭圖 · 60×69cm본 전시의 제목은 산하금란도(山下金蘭圖)전이다. 산하는 작가의 아호이며 금란(金蘭)은 벗 사이의 두터운 정을 나타내는 말이다. 주역 계사 상전에 ‘군자의 도는 혹 나가기도 하고 혹, 처하기도 하고 혹, 침묵하고 말하기도 하나, 두 사람의 마음이 같으면 그 날카로움이 쇠를 끊고, 같은 마음의 말은 그 향기가 난초와 같다’라는 말에서 유래한다.산하 윤종득 · 金蘭圖 · 52×45cm마치 추사가 석파의 난화를 평가하며 나눈 편지글처럼 따뜻하면서도 날카로운 금란의 이야기가 산하금란도 전에서 읽을 수 있다면 과장된 표현일까.. 산하 윤종득 · 金蘭圖 · 36×68cm‘보여주신 난초 그림에 대해서는 이 늙은이도 의당 손을 오므려야겠습니다. 압록강 이동以東에 이만한 작품은 없습니다... 제가 난초를 그리지 않은 지 20년이 되었는데도 여전히 이 늙은이에게 난초를 요구하는 사람은 석파의 난초를 구하는 것이 옳을 것입니다. 그러나 아무리 구천 구백 구십 구분에 이르렀다 해도 나머지 일 분만은 원만히 성취하기 어렵습니다. 이 마지막 일 분은 웬만한 인력으로는 가능한 것이 아닙니다. 그렇다고 해서 이것이 인력 밖에서 나오는 것도 아니겠지요.’ 2021. 4. 16글씨21 <전시정보>산하 윤종득展山下金蘭圖전시기간 : 2021. 4. 29(목) ~ 5. 5(수)전시장소 : 백악미술관 1·2 전시관

-

[Review]

국당 조성주 전각 금강경展

국당 조성주 선생인사동 한국미술관에서 5월 12일(수)부터 5월 25일(화)까지 서예계의 중진작가 국당 조성주 선생의 전각 금강경 전시가 열린다. 불기 2565년 부처님 오신 날을 맞아 화해화 치유를 기원하는 ‘붓다에 바치는 금강경 전각’ 특별 기획전이다.이번 전시는 태고종 도량인 청정사에서 주최하는 법당 건립 불사 전시회로, 전시된 금강경 전각 및 순금 탁인 두루마리 순금니 병풍 등 전 작품들은 작년에 청정사에 기증된 작품들이다.전각 금강경 (5,440 字 全文 완각) · 전각 금강경 탁인(拓印) 병풍전각 금강경은 국당 조성주 선생이 1986년 조성을 시작하여 1997년도에 완성하였고, 그해에 한국기네스북에 등재 되었으며 올해로 기네스북 등재 25주년을 맞았다.전각 금강경 작품은 금강경 전문 5,440자를 모두 1,151방의 크고 작은 천연석 인재에 새겨 넣은 것으로, 그간 많은 언론과 세인의 주목을 받은 바 있는 대작이며 부속 작품을 포함하여 모두 6종이 진열되어 있다. 금강경 예서(隸書) 순금도(純金塗) 두루마리전시에서는 작가 스스로 개발한 순금도(純金塗)라는 특수한 방식의 기법으로 제작된 40m 길이의 작품도 전시된다. 금으로 탁인된 두루마리는 이번 전시작의 백미이기도 하다.국당 조성주 선생은 이 작품에 대해 ‘전시장의 사정으로 인해 이렇게 40m를 모두 펼쳐 보인 바 없었다’라며 시간적으로, 경제적으로 공이 많이 들어간 작품이라 평하였다. 또한 이번 금강경 불사전에서는 <국당 조성주 금강경 명구 동행 초대전>을 함께 개최하여 금강경에서 가려 뽑은 참 말씀 서화 작품 50여 점이 함께 전시되어 관객들의 눈길을 끌고 있다. 금강경 4구게 금강묘혜견여래도(金剛妙慧見如來圖)특히 작가의 창작기법인 C+4D의 삼합지에 아크릴 물감을 사용한 가로6m 세로2m의 대형 작품 ‘금강묘혜견여래도(金剛妙慧見如來圖)’는 작가의 또 다른 작품세계를 여실히 보여 주고 있다. 국당 조성주 전각 금강경展은 5월 12일(수)부터 5월 25일(화)까지 인사동 한국미술관 2층에서 개최된다. 관심 있는 애호가들의 많은 관람을 기대한다. 2021. 5. 13글씨21 <전시정보>국당 조성주 전각 금강경기네스북 등재 25주년 기념 특별전전시기간 : 2021. 5. 12(수) ~ 5. 25(화)전시장소 : 인사동 한국미술관 2층전시문의 : 010-3773-9443 (국당 조성주)

-

[Preview]

신수유물 공개 특별전 <오직 書法, 如初>

여초서예관 신수유물 특별 공개여초 김응현 서법전여초서예관 신수유물 공개 특별전 <오직 書法, 如初>가 6월 11일(금)부터 6월 20일(일)까지 북촌 화랑 아트센터 일백헌에서 개최된다. 김응현 · 德與手皆進壽同福竝高(덕여수개진수동복병고) · 130×32.5cm×2 · 1999, 좌수서여초 선생이 영면하시고 여초서예관이 건립된 후, 첫 서울 나들이인 셈이다. 또한 여초의 친형인 일중 김충현의 탄생 100주년 기념전이 본 전시에 앞서 6월 8일(화)에 개최되는 바, 형님의 탄생 100주년 기념을 축하하는 의미의 전시로도 해석할 수 있다. 여초서예관은 그간 경매 또는 기증 등의 절차를 통해 꾸준히 여초 선생의 작품들을 수집해왔다. 그 중에서 최근 몇 년간 세간에 공개되지 않았던 60~90년대 작품 30여 점을 일반에게 공개한다. 김응현 · 부채 · 19×46cm · 연대미상여초라는 이름만으로도 서예인에게는 큰 무게로 다가온다. 그가 한국 현대 서예사에 미친 영향은 참으로 지대하다고 할 수 있다. 전시에서는 여초의 필체가 성숙되기 전에는 어떤 과정을 겪어왔는지, 그가 서단에 끼친 영향과 서풍의 변천, 그리고 그 서법을 받아들이고 걸러내는 과정에서의 내용들을 살펴볼 수 있다. 오직 서법이 곧 여초라는 개념을 이해할 수 있는 전시이다. 김응현 · 人思如湧泉汲之愈新(인사여용천급지유신) · 31.5×125cm · 19666월 11일(금) 개막식에 앞서 일백헌 앞뜰에서는 오후 4시부터 소사 채순홍(동방서법탐원 총회장)의 ‘여초의 삶과 서법’ 특강이 펼쳐진다. 아울러 6월 17일(목) 오후 6시에는 근원 김양동(계명대 석좌교수)의 ‘한국미의 원형\' 강의가 열린다. \'한국미의 원형\'은 서예에 국한하지 않고 더 포괄적으로 서예를 이해할 수 있는 한국미의 원형질에 관한 인문학 특강이다. 김응현 · 雅言明治(아언명치) · 128×33cm · 1965본 전시는 여초서예관(조준형 학예사)와 글씨21(석태진 대표)가 공동으로 주최·기획하였으며, 아트센터 일백헌에서 협찬하였다. 개막식은 6월 11일(금) 오후 5시다. 2021. 5. 28글씨21 <전시정보>2021 여초서예관 신수유물 공개 특별전오직 書法, 如初2021. 6. 11(금) ~ 6. 20(일) 일백헌(서울 종로구 북촌로11가길 1)개막식2021. 6. 11(금) 오후 5시◎ 특강1부 - 2021. 6. 11(금) 오후 4시소사 채순홍 (동방서법탐원회 총회장)\'여초의 삶과 서법\' 2부 - 2021. 6. 17(목) 오후 6시근원 김양동 (계명대학교 석좌교수)\'한국미의 원형\'

-

[Review]

이신영 개인전 <大道無紋>

\'캘리그라피가 서예를 만났을 때\'캘리그라퍼 김소영 · 서예가 이신영 대담오픈식 현장전시장 전경5월 13일 목요일부터 19일 수요일까지 7일간 서울 인사동에 위치한 백악미술관 전관에서 청람 이신영의 개인전 <大道無紋>이 개최됐다. 전시장 전경이 땅의 젊은이들이 순수 서예가로 살아가는 것이 결코 쉽지 않은 요즘, <대도무문>은 30대 청년 서예가의 도전정신을 마주할 수 있는 뜻 깊은 전시회였다. 시대가 흘러감에 따라 많은 것들이 변화하지만 삶의 진리는 변하지 않는 것처럼, 대한민국 서예도 세대교체를 통해 붓을 잡는 이들이 변해가지만 예로부터 계승된 서예의 정도는 변함이 없다. 청람 이신영 · 高啓 - 尋胡隱君 · 175×40cm서예문화가 점점 위축되고 있는 요즘 시대에 서예가를 자처하며 서예의 길을 꿋꿋하게 항해하고 있는 청년은 한국서단에서 귀한 존재다. 선배들이 닦아놓은 길을 뒤따르며 또 새롭게 서예의 길을 개척해나가고 있는 청람 이신영은 서예가 집안에서 태어나 어릴 때부터 서예와 인연이 깊었으며 소질도 남달랐다. 가풍의 영향으로 2006년 경기대 서예학과에 입학했으며 자기만의 붓 길을 개척해내기 위해 대학원을 졸업할 때까지 홀로서기를 선택했다. 청람 이신영 · 王維 - 欒家瀨 · 174×40cm이신영은 졸업 후 대한민국청년서예가 선발전에 수차례 등용됐으며 다산서예대전 우수상, 남도서예대전 대상, 세계서예전북비엔날레기념공모전 우수상 등의 수상경력을 보유하고 있다. 그리고 우리나라 서예일번지에서 첫 개인전을 맞이했다. 청람 이신영 · 劉禹錫 - 秋詞 · 35×70cm그는 10년간 한문 오체의 기본기를 탄탄하게 다졌으며 이번 전시회에서는 본인의 주특기인 행초서에 집중했다. 그의 필획은 자유롭고 속도감이 뛰어나 역동성이 느껴진다. 긴장감 있으면서도 자연스러운 글씨의 흐름이 인상적이다. 투박한 기풍을 바탕으로 세련된 분위기를 자아내며 둘의 조화를 훌륭하게 이뤄냈다. 운필에 생동감이 넘치는데도 한 점, 한 획을 가벼이 여기지 않고 진중하게 고심한 흔적이 엿보인다. 이번 전시회의 이름이자 주제이기도 한 ‘대도무문(大道無紋)’은 진리나 정도를 실천함에 있어 꾸밈이나 특별한 문양을 없앤다는 뜻이다. 서예의 정도를 행하기 위해서는 꾸밈을 배제하고 묵묵히 정진해야 한다는 의미를 담고 있다. 이번 전시에서는 청람의 의지가 작품 하나하나에 고스란히 담겨있다. 청람 이신영 · 元天錫 - 硯 · 205×97cm청람은 “다들 ‘현대적으로, 현대인의 미감에 맞게’라는 말을 하는데 현대적인 것도 좋지만, 나는 전통에서 미감을 찾고 답을 찾고 싶다”며 “첫 전시인 만큼 현재 내가 어떤 공부를 하고 있고 어디에 몰두했는지를 드러내고자 했다”고 밝혔다. 그리고 “손에 지문 모양이 없어질 만큼 노력하고 꾸준히 정진 해야겠다”는 뜻을 전했다. 청람 이신영 · 杜甫 - 客夜 · 205×48cm“나는 나의 손으로 먹을 갈아 쓰는 것이 좋다”고 말한 청람은 “먹 즙을 사용해도 되지만 이런 정도의 수고스러움과 노력은 고집하고 싶다”며 자신만의 신념을 표했다. 청람의 남다른 고집과 뚝심, 담대한 용기와 도전정신이 집약된 이번 전시회는 성황리에 마무리되며 많은 이들에게 깊은 인상을 남겼다. 청람이 이번 전시회를 시작으로 대한민국 서예의 젊은 기둥으로서 활약해주기를 기대해본다. 2021. 5. 31객원기자 신혜영 <전시정보>이신영 개인전大道無紋전시기간 : 2021. 5. 13(목) ~ 5. 19(수)전시장소 : 백악미술관 1, 2층

-

[Preview]

제15회 창원서도회 묵연동행전

墨緣同行展전시장 전경금석 이병남 선생창립 38주년을 맞은 창원서도회 ‘묵연동행전’이 6월 9일(수)부터 6월 14일(월)까지 창원 성산아트홀 제1전시실에서 열린다. 창원서도회는 1983년 금석 이병남 선생과 墨緣으로 결성된 모임으로, 1985년 연천벼루회로 발족하여 연천연우회, 창원서도회 등 명칭변경을 통해 오늘에 이르렀다. 금석 이병남 · 張維詩 大言句 · 85×220cm제15회 묵연동행전은 1985년 첫 전시를 시작으로, 2016년 ‘아름다운 묵연 그 동행전’에 이어 5년 만에 개최하여 그 의미가 남다르다. 금석 이병남 선생에게 사사하고 있는 학인 64명은 ‘꾸준한 서법탐구와 연마를 게을리하지 말고, 사람의 격을 다듬고 정서 수양을 지향함이 출발이 되어야 한다’는 선생의 말씀을 간직하며 각자의 수련과 역량에 최선을 다했다. 여란 최임숙 · 霞帔帖 中 - 茶山 · 50×160cm묵연동행전에서는 김휘영, 석계숙, 이민경, 장혜정, 조경영 등 법첩을 깊이 공부하고 서예 탐구에 매진한 작가의 작품들이 눈에 띈다. 김동명, 김승렬, 서정상, 이도학, 신재삼 등은 작품에 색과 재료를 녹여내며 전통과 현대를 융합하는 서각의 새로운 시도를 보인다. 금암 김민수 · 登山觀海 · 30×50cm창원서도회 회장 이은배씨는 ‘법첩을 연마하고 創新의 밑바닥도 경험해보며 옛것을 스승으로 여기되 옛것에 정체되지 않기 위해 탁마해온 과정들’이라며, ‘이번 묵향동행전을 통해 성찰하고 서예술을 새롭게 모색하는 전환점으로 삼고자 한다‘고 전했다.선아 석계숙 · 歸去來辭句 · 70×200cm창원서도회는 지역사회의 서단 활동에도 적극적으로 참여할 뿐 아니라 학습 방향과 서예술의 심미 활동 및 지향성에 모범이 될 수 있도록 경주해나가고 있다. 10여 명의 회원들은 전국에서 후학 양성과 개인 창작활동을 하고 있으며, (사)한국서예협회 경상남도지회 및 창원지부 회원으로 60여 명이 서단에서 함께하고 있다. 도송 이은배 · 讀書 - 菜根譚 句 · 70×200cm돌샘 이민경 · 토골가 · 70×200cm향후 계획은 전 회원이 참여하는 전시보다는 서력과 전시형식 또는 개성에 따라 발표 작가를 선정하여 서법으로 경쟁하고, 창신으로 경주하는 장이 될 수 있도록 할 예정이다. 지원 최영화 · 반야심경 · 40×30cm제15회 묵연동행전은 그간의 전통과 창신의 경계선을 품평하는 자리인 만큼 관람객에게 색다른 즐거움이 될 것이다. 창원서도회 2021. 6. 1글씨21 <전시정보>제15회 창원서도회(창립 38주년)墨緣同行展전시기간 : 2021. 6. 9(수) ~ 6. 14(월)전시장소 : 창원 성산아트홀 제1전시실(경남 창원시 의창구 중앙대로 181 성산아트홀)전시문의 : 055-262-3121 창원서도회 출품작가강상렬 강성묵 강호석 김동명 김두연 김미상 김미선김민수 김선희 김순리 김승열 김영민 김일순 김재문김재진 김주조 김진용 김태경 김태림 김형수 김홍식김휘영 김희련 문진영 박용도 박용옥 박이화 박종철박해윤 배효전 서명환 서정상 석계숙 성경미 성나금손진선 송봉호 신성선 신장화 신재삼 안경희 이영춘유석길 이귀은 이도학 이민경 이성규 이영화 이은배이주희 장혜정 정봉숙 정윤일 정재식 조경영 조우명조정옥 진인배 최영남 최영화 최임숙 추숙환 황귀순 격려출품김은숙 유백준 이병남 찬조출품이 용

-

[Preview]

정흥균展 ‘가족愛’-캘리그라피로 담다

정흥균 작가정흥균 작가의 개인전이 ‘가족愛 - 캘리그라피로 담다’라는 주제로 6월 16일(수)부터 6월 22일(화)까지 경인미술관 제3관에서 열린다. ‘가족愛 - 캘리그라피로 담다’는 가족의 사랑을 한글의 형상적 아름다움에 담은 전시다. 신선경님의 ‘35주년 결혼기념일’ · 110×66cm정흥균 작가는 ‘형태가 달라져도 변하지 않는 가족의 핵심은 사랑이고, 그 사랑을 믿을 때 진정한 가족이 된다’며 ‘가족은 삶을 지탱하는 버팀목’이라고 전해 전시의 의미를 더했다. 서로 사랑하세요 · 54×66cm통심소통 · 33.5×34cm작품은 관점에 따라 글자로 읽히기도 하고 그림으로 보이기도 한다. 서예, 캘리그라피, 디자인이 접목된 구성은 관람객의 시선을 사로잡을 만하다. 작가의 작품은 흑과 백, 먹의 농담만으로 화면을 채우며, 가족 사랑의 메시지로 깊은 울림을 준다. 가정을 위한 기도 · 61×65cm정흥균 작가는 한국복지대학교 유니버설디자인과 교수로 재임하고 있으며, 캘리그라피 디자인과 상형성을 주제로 한 다수의 논저를 집필했다. 한국미술협회, 한국캘리그라피디자인협회 등에서 활발히 활동 중이며, 여러 공모전의 캘리그라피 부문 심사위원으로 역임하였다. 가족의 성공함수 · 63×67cm어머니의 눈물 · 110×66cm가족의 사랑을 매력적인 서체와 감각적인 구성으로 표현한 정흥균 작품전은 6월 16일(수)부터 일주일간 경인미술관에서 만나볼 수 있다. 가족 간의 사랑을 다시금 느낄 수 있는 따뜻한 전시회가 될 것이다. 2021. 6. 3글씨21 <전시정보>정흥균展‘가족愛’-캘리그라피로 담다전시기간 : 2021. 6. 16(수) ~ 6. 22(화)전시장소 : 경인미술관 제3관 (서울시 종로구 인사동10길 11-4)

-

[Review]

네 번째 들메서회전 <특별기획> 조선시대 편지글 임서

전시장 전경네 번째 들메서회전이 6월 2일(수)부터 6월 8일(화)까지 인사동 경인미술관 1관에서 개최되었다. 들메 구자송 선생의 지도 아래 결성된 들메서회는 2004년 첫 번째 전시를 개최하고, 올해 네 번째 회원전을 맞이했다. 들메 구자송 · 매월당 시 · 35×45cm문하생 45인이 참가한 이번 전시는 특별기획으로, 조선시대 편지글 50여 점을 임서한 작품과 창작 작품으로 이루어졌다. 금정 김미희 · 현정수 신부 글 · 40×100cm들메 구자송 선생은 ‘조선의 편지글 서체는 각각 개성이 넘치고 자유분방하여 본으로 삼아서 연구해 볼 가치가 충분히 있다’며 ‘편지글 서체 연구를 토대로 각자의 서체를 개발해 보고자 했다’라고 전시의 취지를 밝혔다. 도담 김지경 · 윤선도 시 만흥 중에서 · 46×79cm‘정순왕후가 조카에게’, ‘서기이씨가 윤용구에게’ 등 출품된 편지글 임서 작품을 통해 조선시대의 사랑과 우정, 가족에 대한 애정을 엿볼 수 있다. 선인들의 옛 편지에서 묻어나는 따뜻한 인간미가 더욱더 정겹게 느껴진다. 갈꽃 류제옥 · 박노해 시 잘못 들어선 길은 없다 · 36×59cm왕의 편지, 왕비의 편지, 공주와 세자의 편지, 궁녀의 편지, 일반인 남자의 편지, 일반인 여자의 편지 등 다양한 편지글을 마주할 수 있는 점 또한 이번 전시의 매력이다. 연수 지미애 · 김노경이 며느리에게(1832) · 30×40cm송나 최선숙 · 좋은 글 · 40×37cm서예에 대한 열정과 탐색이 가슴 속 깊이 시들 줄 모르는 삶의 에너지가 된다는 들메 회원들의 작품은 그 마음이 전해지듯 잔잔한 감동으로 다가온다. 어려운 시기에 위로를 건네준 들메서회전을 또 만나볼 수 있길 바란다. 2021. 6. 16글씨21 <전시정보>네 번째 들메서회전<특별기획> 조선시대 편지글 임서전시기간 : 2021. 6. 2(수) ~ 6. 8(화)전시장소 : 경인미술관 제1관 (서울시 종로구 인사동10길 11-4)

-

[Preview]

몽무 최재석 전각 초대전

서예·전각가 몽무 최재석의 전각전이 서울 북촌 일백헌 제2관에서 6월 22일(화)부터 6월 28일(월)까지 일백헌 초대전으로 일주일간 열린다. 몽무 최재석은 글씨와 전각 분야에서 탁월한 기량을 발휘해 왔던 작가로 정평이 나 있다. 전통을 기반으로 하되, 작품 구성 효과는 현대미를 아우르는 탁월한 감각이 돋보인다. 북경 중앙미술학원의 구진중 교수는 몽무 최재석의 작품에 대하여 평하길, ‘위비와 비표준의 예서의 형식을 따르고 있지만, 더욱 중시하는 것은 체세 상의 너그러움과 자유스러움이며 삽기와 대범함을 추구하고 있다. 새로운 비학의 면모를 보이는 것이다. 그러나 그렇다고 그가 결코 극단의 비학주의자도 아니다. 그는 냉정한 서법연 구자이다. 우리는 지금 청대의 비학의 성취에서 돌아와 다시 위진 시기의 이왕의 서법을 보고 있다. 우리는 다시 이왕 첩학의 웅장하면서도 자유로운 풍격의 요소를 깊이 느끼고 있고 이 같은 요소는 결코 당송 시기의 당시의 숭상이 아니다. 우리가 사는 시대의 눈으로 보는 이왕 풍격이다. 대량의 묵적간독의 발굴과 인쇄의 발전으로 우리는 더욱더 많은 역사의 진면목을 볼 수 있다’ 고 서술했다. 물론 이러한 평가가 글씨에 한정된 평은 아니라고 본다. 전각 또한 한인을 근간으로 한 골격과 전명문자, 절파의 풍격을 유심히 읽어낸 각풍이 작업 속에 고스란히 베여있다. 몽무 최재석은 9번의 개인전을 통해 이미 우리에게 건장한 필력을 소개한 바 있다. 작가는 원광대학교 서예과를 졸업, 북경 중앙미술학원에서 석사 및 박사 과정을 마쳤으며 학정 이돈흥 선생을 사사했다. 2021. 6. 22글씨21 <전시정보>몽무 최재석 전각 초대전전시기간 : 2021. 6. 22(화) ~ 6. 28(월)전시장소 : 일백헌 제2관(서울 종로구 북촌로11가길 1)주최 및 기획 : 글씨21초대 : 일백헌

-

[Preview]

筆墨之間-서화, 한글을 만나다

筆墨之間서화, 한글을 만나다한국의 서화계를 대표하는 작가들이 해외 주재 한국문화원에서 다양한 활동을 펼치며 문화예술 한류의 이미지를 심고 있다. 강경구 · 우리들은 자란다 · 140×60cm구본아 · Wreck Scenery · 120×60cm김병기 · 실천하라 · 140×60cm박정숙 · 이원수 작시 \"고향의 봄\" · 140×60cm2019년 홍콩문화원과 경희대학교현대미술연구소의 만남으로 기획된 이 전시는 ‘아름다운 한글展’으로 시작하여 2020년 더욱 확장되어 ‘필묵지간-한글담은 서화展’을 열며 현지뿐만 아니라 해외 유수의 문화원에서 호응을 받으며 홍콩한국문화원의 대표적 한글 홍보 컨텐츠로 자리 잡았다. 박종갑 · 장막-인류의 길 · 140×60cm신하순 · 생각하는 점, 말하는 선 · 140×60cm양상철 · 生史-시간의 몸짓 · 140×60cm여태명 · 평화 번영 · 137×60cm또한 2020년부터는 완주문화재단과 함께 완주군 내 ‘복합문화지구 누에‘에서도 전시를 개최해 오고 있으며, 2021년 다시 ‘필묵지간-서화, 한글을 담다’라는 이름으로 이 시대 활발한 활동을 펼치고 있는 서예계와 미술계 작가들의 다채로운 글씨와 그림으로 홍콩과 한국에서 열리게 된다.유근택 · 거울 · 140×60cm윤대라 · 너희는 모두 이것을 받아먹으라 · 140×60cm이 용 · 쾌 · 140×60cm이철량 · 道 · 140×60cm전시를 기획한 박종갑(화가, 경희대교수)은 서(書)와 화(畫)가 함께 만나는 자리를 만들고자 이 전시를 준비하게 되었으며, 이번 전시를 계기로 이러한 만남과 전시를 지속적으로 확장시켜 나갈 것이며 전북세계비엔날레에서 한국화 분야 기획 등의 계획이 있음을 밝혔다.전진원 · 이상의 시 \"오감도\" · 140×60cm 정고암 · 생명 · 140×60cm조병완 · 가자, 가자 · 138×60cm황석봉 · 자유 · 140×60cm 붓보다 먼저인 마음_그 마음을 닮은 글씨와 그림 김최은영(미술과 담론 편집위원) 옛 동아시아에서는 글씨와 그림으로 사람됨됨이를 평가하곤 했다. 그림과 글에 인격이 드러난다고 본 것이다. 가볍게 생각하면 목소리(言)나 걸음걸이(行)처럼 눈에 금방 보이는 일이기도 하고 잘 숨겨도 결국 주머니 속에 넣어둔 송곳처럼 드러나고마는 성격의 표현이라고 본 것이다. 그러나 사실 서예(書藝)와 회화(繪畵)는 보다 깊은 고도의 철학적 의미를 갖고 있다. 한나라때 양웅이란 사람이 ‘글씨는 마음을 그린 것이다(心畵)’라고 말한 적이 있다. 마음의 그림인 글씨란 무엇인가. 글씨는 형태를 가진 조형이며, 글씨를 쓴다는 행위는 창작자의 의도와 기교가 포함된 행위를 말한다. 이때, 붓을 휘둘러 모양만을 만들어 내는 기교가 아닌, 창작자의 뜻이 세워진 마음 아래 붓이라는 도구를 들어 마음속에서 이미 완성된 대나무를 그려 내는 일, 바로 그것이 왕희지가 말한 “뜻이 붓보다 먼저 있어야 하고 글자는 마음 뒤에 있어야 한다. 따라서 글씨를 시작하기 전에 이미 마음으로 구상한 생각이 있어야 한다.”는 의재필선(意在筆先)이다. 뜻을 먼저 세우고 마음속의 대나무를 완성하는 일은 간단하지 않다. 참다운 대나무를 그리는 일을 마디와 마디를 나누고 잎에 잎을 겹쳐 모양을 닮게 그리는 형사(형사)가 아니다. 모양의 대나무가 아닌 마음속 대나무를 깨닫기 위해선 마음을 다시 살펴야 한다. 득실을 따지거나 이름을 얻고자 하는 마음이 아닌 고요하고 온전한 순수한 자연같은 마음을 먼저 얻어야 그 마음 속 대나무를 완성할 수 있다. 그 과정은 결코 치열하고, 소란하고, 허둥거리며 획득되지 않는다. 고요하고 차갑고, 외로운 절제와 수양의 행위 안에서만 가능하다. 그렇게 얻어진 진짜 마음은 아마도 자유로울 것이며, 스스로(自) 그러한(然) 자연일 것이다. 이렇게 획득된 자유로운 마음을 획에 담아내야 한다고 믿는 마음은 그림과 글씨가 공통적으로 추구한 모습이었다. 모필을 운용하고, 호흡으로 농담을 조절하는 동안 창작자의 맥박은 저절로 끊어지고 이어지며 화폭에 드러난다. 그 모습을 그림과 글씨에서 보고자 하며, 보인다고 믿었기에 서여기인(書如其人), 화여기인(畵如其人)이라 말하며 그 사람과 같은 글씨와 그림이라 불렀다. 동아시아의 글씨와 그림은 다르지 않았다. 오늘 <筆墨之間-서화, 한글을 만나다 展>에서 만난 작품들은 그동안 우리가 놓쳤던 동아시아 필묵의 아름답고 숭고한 가치에 대해 예술가들이 친절하게 알려주는 아름다운 소개다. 게다가 모두 ‘자기 다운’ 모습의 글씨와 그림으로 조형적 차원의 아름다움을 넘어 철학과 예술정신까지 보여주니 더욱 의미있고 보다 가치있다. 2021. 7. 2자료제공 : 주홍콩한국문화원 / 글씨21 <전시정보>筆墨之間서화, 한글을 만나다 일시2021. 7. 7(수) ~ 8. 14(토)주홍콩한국문화원2021. 12. 21(화) ~ 2022. 10. 26(수)복합문화지구 누에 (완주문화재단) 참여작가 30인강경구 구본아 권기수 김문식 김병기 김선두 나형민박정숙 박종갑 신하순 안호균 양상철 여성구 여태명유근택 윤기언 윤대라 윤점용 윤종득 이 용 이재복이지희 이철량 전진원 정고암 조병완 조 환 최은철최지윤 황석봉 주최 및 주관주홍콩한국문화원경희대학교현대미술연구소