서예·캘리그라피 Calligraphy

-

review

다전 박승비 揚揚陶陶

<다전 박승비 揚揚陶陶> 화가 다전(多田) 박승비(朴升丕)가 지난13일 서예로서의 첫 개인전을 인사동 백악미술관에서 열었다. 작가는 학부에서 서양화를, 대학원에서는 동양화를 전공하였고 개인전을 3차례 가진 바 있는 화가이다.다전(多田) 박승비(朴升丕)이번 전시를 둘러보면 ‘莊子 齊物論句’나 王覺斯의 家中南澗作을 임서한 ‘家中南澗作’, ‘神遊元氣中’ 등 기본 형식의 틀을 벗어나지 않는 온고(溫故)의 서예작품들부터 \'용(龍)\'과 \'봉(鳳)\' \'상락(常樂)\' 같은 작품에서는 회화의 요소를 맛볼 수 있는 현대적이고 세련된 감각을 느낄 수 있다. 이를 통해 작가는 형식에 얽매이지 않은 현대적 감각을 지니고 있지만 전통기법의 내공 또한 만만치 않음을 느낄 수 있다.莊子 齊物論句 200x35cm神遊元氣中 38x25cm鳳 45x27cm 캔버스에 아크릴常樂 35x24cm 캔버스에 아크릴김정환 서예평론가는 “이번 전시를 통해 박승비의 작품이 열어 보였던 세계, 또는 표현들과 연관해 보게 된다. 이전까지 작품에서 보았던 과도하게 깊이를 추구하는 것이나 긴장으로부터 한 발 물러나 있는 듯한 느낌이 있다. 그것은 이완이나 단순함의 그것이 아니다. 묶여 있거나 뭉쳐 있는 그 어떤 것이 마침내 풀어지는 듯한 과정을 보게 된다. 박승비의 서예는 이제 유연하다.” 라며 작가가 추구하고자 했던 서예의 자율성(自律性)에 대하여 평론하였다.꽃을 위한 序詩 49x64cm龢 64x49cm양양도도(陽陽陶陶)는 유가에서는 군자가 일정한 경지에 이르러 스스로 즐기는 모양을 표현하는 말이지만, 현대적으로 풀자면 \'자유롭게 즐기는 경지\'정도로 풀이할 수 있다. 이번 전시 속 박승비의 작품들도 ‘양양도도’이다. 학부와 대학원에서 회화를 전공했던 작가인 만큼 보통의 서예전시와는 사뭇 다른 자유롭고 다채로운 작품들을 만나볼 수 있었다. <전시정보>多田 朴升丕 學書展 陽陽陶陶기간 : 2018.12.13(목) ~ 12.19(수) 장소 : 백악미술관2018.12.18글씨21 편집실

-

review

죽림 정웅표(竹林 鄭雄杓) 서예전

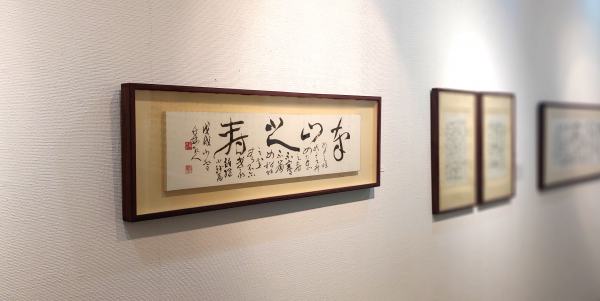

<죽림 정웅표 서예전> 죽림 정웅표(竹林 鄭雄杓)의 개인전이 지난 12월 20일부터 인사동 백악미술관 2층에서 열렸다. 이번 전시는 매년 10번 정도의 전시를 갖고 싶다는 나 자신과의 약속을 지키기 위한 전시였다고 한다. 전시를 준비하면서 자신과의 약속을 지키느라 많이 힘들었고 약속이라는 것이 참 무섭다고 느꼈다는 죽림작가. 그러나 작가의 작품들을 감상하다보면 그러한 고민이 무색하게 느껴진다. ▲ 죽림 정웅표(竹林 鄭雄杓) 작가또한 작가는 올 한해는 작품 활동을 많이 못한 것에 대하여 아쉬움을 전하며 “세월이 자꾸 얹히니까 아쉽기도 하고 걱정이 많이 생긴다. 나이가 들면 힘이 없어지는 것이 당연한데 나이 들었을 때 글을 쓸 수 있는 방법에 대하여 고민하고 연습하고 있다.” 라며 앞으로 나아가야 할 작가의 방향에 대하여 전하였다. 죽림작가의 글씨는 물 흐르듯 유연하며 자연(自然)의 이치를 담고 있는 듯하다. 작가는 “그 전에는 예쁘게 써야 한다는 생각을 많이 하는데, 예쁜 것은 예술이 아니다. 시골에 널려있는 돌들도 다듬어진 것이 아니고 자연스럽게 생긴 것이다. 쌓으면 담이 된다. 제자리를 다 찾아간다는 것이다.”라고 작가의 생각을 전했다. 이러한 생각들이 글씨를 구성하는데 많은 도움이 되었고, 글씨를 쓸 때 모든 것을 자연스럽게 첫 획과 후 획을 마지막까지 연결시키는 작업에 심혈을 들였다고 한다. 竹林 鄭雄杓 作 弘慶寺 - 白光勳 竹林 鄭雄杓 作 探梅 - 梅月堂 竹林 鄭雄杓 作 採根譚句작가는 \'90살 100살이 되어도 멋스러운 글씨가 나오는구나.\' 라는 느낌이 드는 글씨를 지금부터 준비하고 싶다고 전했다. 또 남들의 시선과 평가에는 거리를 두고 스스로의 작업에 집중하면서 붓을 아무생각 없이 던지고 싶다고 말했다. 그의 작품들과 생각들을 보고 느끼다 보면 작가가 말한 어느 시골의 돌담길이 떠오른다. 자연스럽게 떠오르는 생각과 감성을 쌓아 어느덧 자신만의 돌담을 완성시키고 있는 죽림 정웅표. 앞으로도 죽림작가의 작품 속에서 그의 철학이 담긴 꾸밈없는 자연스러움의 미를 느낄 수 있을 것이다. <전시정보>죽림 정웅표(竹林 鄭雄杓) 서예전기간 : 2018.12.20(목) - 26(수)장소 : 인사동 백악미술관 2F2018.12.24글씨21 편집실

-

review

이 완 개인展

<이 완 개인展>지난 12월 1일 백악미술관 1층 별관에서 이완작가의 개인전이 열렸다. 이번 개인전은 <問津不惑 청년작가 5인 릴레이 전>으로써 김상년 작가를 이은 이완 작가의 두 번째 릴레이개인전이다.이 완 작가는 원광대학교 순수미술학부 서예전공 졸업 후 베이징 중앙미술학원 국화계 서법반 진수과정을 수료하였다. 또한 한국전각협회, 한청서맥, 연경학인, 80後 회원으로서 다양한 작품활동과 전시 활동을 이어오고 있으며 베이징, 치앙마이, 대전에서 개인전을 3회나 한 촉망받는 청년작가이다. ▲ 이 완 작가작가는 10년을 주어도 촉박한 마감기한을 맞추는 것과 어떤 고민을 해야 할지 스스로 정하고 해결하는 것이 작품을 준비하면서 매번 느끼는 힘든 점이라고 전하였다. 그러나 이 완 작가의 작품들을 보면 이러한 고민들이 무색하리만큼 파격적이며 당당한 필체를 뽐내고 있다. ▲ 獨 70×50 화선지에 먹▲ 李完山水圖_02 70×50 화선지에 먹 인주▲ 安寧 70×50 화선지에 먹학부과정과 베이징 중앙미술학원 서법반 진수과정을 통해 쌓은 전통적인 서예기법을 골기(骨氣)로 그는 전통을 벗어난 독특한 작품들을 선보이고 있다. 획의 다양한 배치와 과감한 붓의 사용은 청년작가의 젊은 에너지와 다채로운 매력을 닮은 듯하다. 이 완 작가에게 2018년은 연초부터 연말까지 전시 풍년이었다고 한다. 전시와 작품의 결과물도 그만큼 따라왔으면 좋겠지만 부족함을 느낀다는 이완 작가는 반대로 생각하면 작가라는 타이틀을 갖고 싶은 사람에게 완벽한 준비라는 것은 평생해도 모자랄 수도 있다는 생각을 한다고 한다. 또한 “전시를 하면 할수록 주변 사람들에게 빚을 지고 있다는 생각이 들게 됩니다. 힘이 되기도 하지만 때로는 어깨가 더 무거워지고, 이 빚을 다 어떻게 갚아 나가야할까를 고민을 하게 됩니다. 하지만 제가 갚아 나갈 수 있는 방법은 다시 또 작품으로 보여드릴 수밖에 없는 것 같습니다.” 라며 작가로서의 소명을 다졌다. ▲ 별을 노래하는 마음 70×50 화선지에 먹▲ 처음처럼 70×50 화선지에 먹이번 릴레이전의 타이틀은 問津不惑이다. 마흔이 되기까지 아직 시간이 남아있으니 더 많이 흔들려보겠다는 이완작가의 다짐처럼 더 많이 흔들려 단단히 뿌리 맺을 그의 작품 활동들을 응원한다.<전시정보>問津不惑청년작가 5인 릴레이전기간 : 2018. 11. 19 ~ 2019. 1. 21장소 : 백악미술관 1층 별관주관 : 백악미술관후원 : 글씨21, 한국전각협회, 청년서단, 한청서맥, 서령필방▶ 김상년 : 2018. 11. 19 ~ 11. 30▶ 이 완 : 2018. 12. 01~ 12. 12▶ 진승환 : 2018. 12. 13 ~ 12. 24▶ 홍순형 : 2018. 12. 25 ~ 2019. 1. 9▶ 류기원 : 2019. 1. 10~ 1. 212018.12.24글씨21 편집실

-

review

中齋 陳昇煥 개인전

<진승환 개인전> 지난 13일부터 24일까지 인사동 백악미술관 1층 별관에서 중재 진승환(中齋 陳昇煥)의 개인전이 열렸다. 이번 전시는 <問津不惑 청년작가 5인 릴레이 전>으로써 김상년, 이 완 작가를 이은 세 번째 릴레이개인전이다. 진승환 작가는 초대개인전(서울, 수원, 전주, 익산)6회, 대한민국미술대전 초대작가, 월간서예문화대전 초대작가, 전라북도미술대전 초대작가 외 다수의 경력을 가지고 있으며, 현재 진경여자고등학교 교사로서 작가활동과 직장활동을 병행하며 그 능력을 인정받고 있는 청년작가이다. 작가는 목표를 세우면 집중도가 높아지고 예민해 지는 부분도 있지만 이런 긴장감이 집중도를 높여 작품에 대한 치밀함과 완성도가 작가가 의도하는 방향과 가장 가까워진다고 한다. 하지만 작가는 직장 생활과 병행하는 작품 활동 때문에 시간적으로 집중하는 정도가 부족한 점이 어렵다고 전하였다. 이번 5인 릴레이전시의 타이틀은 問津不惑이다. 진승환 작가에게 \'問津\'은 무엇인지 묻는 기자의 질문에 “내가 옳다고 믿고 좋아하는 일에 대한 확신이라고 할까요? 진짜 내가 서예를 좋아하고 자부심을 갖고 그 길을 묵묵히 열심히 자신의 실력(시야, 능력)을 성장 시키며 가는 것이 가장 이상적인 길이라 생각합니다.” 라며 작가의 이상을 밝혔다. 이번 전시를 관람하다 보면 유독 행·초서의 작품이 눈에 띈다. 진승환 작가는 평소에 해서에 대한 자부심이 있고 노력을 많이 했다고 한다. 그러면서 순차적으로 행초에 대한 공부를 하면서 작가의 성정을 가장 직접적으로 짧은 시간에 표현할 수 있는 행초서 나름의 매력을 느껴 다양한 흐름과 선질 공간미를 생각하며 작업에 임하고 있으며 앞으로도 특히 초서에 대한 지속적인 노력과 공부를 하고자 한다며 열의를 드러내었다. 中齋 陳昇煥 作 │ 能改則猶爲無過人矣 - 38x46cm中齋 陳昇煥 作 │ 최유청 선생 시 - 30x125cm中齋 陳昇煥 作 │ 이색 선생 시구 - 50x110cm中齋 陳昇煥 作 │ 목은 선생 시 - 54x57cm마지막으로 일반 관람객들이 보기에는 한문서예 읽고 이해하기에 쉽지 않지만, 보여 지는 선의 운율과 느낌을 좀 더 편하게 본다면 훨씬 친근감 있게 다가오리라 생각한다는 작가의 변을 간단히 전하였다. 이번 전시를 둘러보고 나면 화려하지 않지만 꾸미지 않은 담백하면서 유려한 진승환 작가만의 필체의 미를 느낄 수 있다. 또한 한문서예의 다양한 서체의 재미와 획의 다채로운 매력을 확인할 수 있었다. 앞으로도 많은 작품과 활동들을 통해 진승환 작가의 \'問津\'에 도달할 수 있기를 응원한다.<전시정보>問津不惑청년작가 5인 릴레이전기간 : 2018. 11. 19 ~ 2019. 1. 21장소 : 백악미술관 1층 별관주관 : 백악미술관후원 : 글씨21, 한국전각협회, 청년서단, 한청서맥, 서령필방▶ 김상년 : 2018. 11. 19 ~ 11. 30▶ 이 완 : 2018. 12. 01~ 12. 12▶ 진승환 : 2018. 12. 13 ~ 12. 24▶ 홍순형 : 2018. 12. 25 ~ 2019. 1. 9▶ 류기원 : 2019. 1. 10~ 1. 21 2018.12.26이승민 기자

-

[Review]

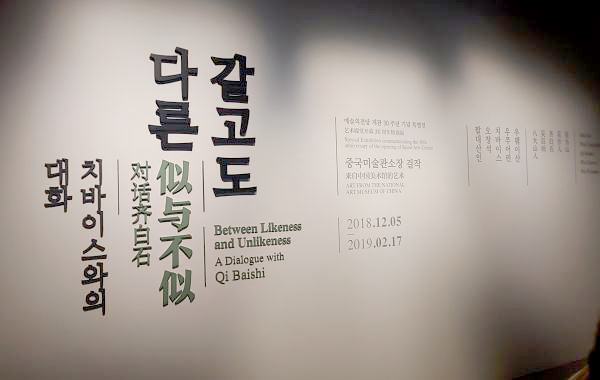

같고도 다른 : 치바이스와의 대화 展

<같고도 다른 : 치바이스와의 대화 展> 12월 4일 오후 서울 서초구 예술의전당 서울서예박물관에서 \'같고도 다른 : 치바이스와의 대화\' 전시(이하 \'치바이스와의 대화\') 개막식이 열렸다. 이번 개막식에는 우웨이산 중국국가미술관장, 추궈훙 주한 중국대사, 고학찬 예술의전당 사장, 이우성 문화체육관광부 문화예술정책실장, 손혜원 더불어민주당 의원, 정종섭 자유한국당 의원 및 여러 내빈들이 자리를 함께하였다.추궈훙 주한 중국대사축사 중인 이우성 문화체육관광부 문화예술정책실장손혜원 더불어민주당 의원정종섭 자유한국당 의원이번 전시는 예술의 전당 개관 30주년을 맞아 중국국가미술관과 함께 한중 국가예술교류 프로젝트의 일환으로, 중국 문인화의 거두 팔대산인의 작품 4건 7점, 오창석 11건 14점, 치바이스 45건 81점을 포함해 인물 조각으로 유명한 우웨이산(現 중국국가미술관장)의 조소 6건 6점 등 총 71건 116점의 걸작들이 국내 최초로 소개되는 전시이다. 치바이스 초상 齐白石像 (사진 출처 : 예술의전당)우쭈어런(1908-1997) 吴作人캔버스에 유채, 116x89cm중국국가미술관 소장 中国美术馆藏새鸟(사진출처 예술의전당)오창석(1844-1927) 吴昌硕1927, 종이에 수묵, 30.4x35.5cm중국국가미술관 소장 中国美术馆藏먹으로 그린 연꽃 墨荷花(사진출처 예술의전당)치바이스(1864-1957) 齐白石1917, 종이에 수묵, 85.7x45.3cm중국국가미술관 소장 中国美术馆藏치바이스 두상 齐白石头像(사진출처 예술의 전당)우웨이산(1962) 吴为山2004, 청동 조소, 52x43x80cm중국조소연구원 소장 中国雕塑研究院藏모란 牡丹치바이스(1864-1957) 齐白石1957, 종이에 채색, 68x33.8cm중국국가미술관 소장 中国美术馆藏대년 大年치바이스(1864-1957) 齐白石종이에 수묵, 137.4x32.9cm중국국가미술관 소장 中国美术馆藏 죽석영지도 竹石灵芝图팔대산인(1626-1705) 八大山人종이에 수묵, 159x64cm중국국가미술관 소장 中国美术馆藏중국에서 조차 실제 작품을 보기 어려운 팔대산인 주탑(朱耷, 1626~1705)의 작품 7점이 해외전시를 위해 한꺼번에 반출되는 것은 이번이 처음이다. 전시 작품에는 팔대산인 <학 사슴 오리 기러기[鶴鹿鳧雁]> 4폭병, 오창석 <화훼책(花卉冊)>, 치바이스 <화훼초충책(花卉草蟲冊)>, 우쭈어런 <치바이스 초상> 유화 등 국보에 해당하는 국가 1급문물이 4건 13점이 포함되어 있다. 팔대산인의 \'학 사슴 오리 기러기\' 4폭병 전시 모습이번 전시의 총 기획을 맡은 우웨이산 중국국가미술관장은 \"팔대산인 작품 7점은 팔대산인의 대표적 작품으로 중국 밖으로는 물론 중국국가미술관 밖으로도 나간 적이 없다.\"며 \"해외 반출을 위해 정부 허가를 받아 처음으로 한국에 선보이는 건데, 이는 중국 국민이 한국 문화에 대한 존중을 표한 것\"이라고 강조했다. 우웨이산 중국국가미술관장또한 고학찬 예술의전당 사장은 \"지난해 개최한 치바이스 전시가 경색된 한중 관계의 물꼬를 트는 역할 했다. 이번 전시를 계기로 중장기적인 한중예술교류의 발판을 마련하게 될 것\"이라고 전하며 \"교환전시로 내년 5월엔 \'추사 김정희와 청조문인의 대화\' 전시를 중국국가미술관에서 개최할 예정\"이라고 말하여 한중문화예술교류의 기대감을 높였다. 고학찬 예술의전당 사장이번 전시는 치바이스가 영향을 받거나 치바이스의 영향을 받은 작가들의 작품들을 모아 시공간을 초월한 대화의 형식으로 기획되었다. 팔대산인은 중국뿐 아니라 한국에서도 전설처럼 거론되는 인물이며 치바이스 조차도 자신을 “팔대산인 문하의 주구”라 칭할 정도로 문인화의 거장으로 기록된다. 덩펑 중국국가미술관 부원구원의 작품설명(오창석 - 도석 桃石)을 경청하고있는 우웨이산 중국국가미술관장과 추궈훙(邱國洪) 주한 중국대사 이번 전시가 ‘사여불사(似與不似)’를 화두로 사의(寫意)그림의 역사전통과 창신의 맥을 ‘치바이스와의 대화 형식’으로 보여주는 만큼 위로는 팔대산인과 오창석(吳昌碩, 1844-1927), 아래로는 우쭈어런(吳作人, 1908-1997), 리후(李斛, 1919-1975), 진상이(靳尚誼, 1934), 장구이밍(張桂銘, 1939-2014), 우웨이산(吳為山, 1962) 등 중국 현대미술을 대표하는 다섯 거장의 유화, 조소, 중국화와 창작 초안, 스케치 등을 한 자리에서 만나볼 수 있는 기회다.전시는 형신을 다시 빚는다는 ‘중소형신(重塑形神)’, 옛 것을 배워 훤히 안다는 ‘사고회통(師古會通)’, 내 그림을 그린다는 ‘화오자화(畵吾自畫)’로 구성되어있다. 이번 <같고도 다른 : 치바이스와의 대화> 마치고 교환전시로 내년에는 <추사 김정희와 청조문인의 대화>展을 중국국가미술관에서 개최할 예정이다. <전시정보>같고도 다른 : 치바이스와의 대화 展기간 : 2018년 12월 5일(수) ~ 2019년 2월 17일(일)장소 : 예술의전당 서예박물관 2층 전관관람시간 : 오전 11시 ~ 오후 7시 (입장마감 : 오후 6시) * 매주 월요일 휴관도슨트 : 매일 오후 2시, 5시 (주말, 공휴일 포함)입장료 : 성인 5,000원, 청소년 및 어린이 3,000원2018. 12. 5글씨21 편집실

-

[Review]

제20회 장곡묵연전

지난 12월 13일(목)부터 12월 16일(일)까지 거창읍사무소 1층 전시실에서 제20회 장곡묵연전이 개최되었다. 장곡묵연회는 장곡 신재범 선생에게 서예를 취미나 여가활동으로 배우기 시작한 회원들의 모임이지만 여가활동에서 그치지 않고 새로운 정신세계를 표출하는 창작 작품을 매년 선보이며 회원전을 이어왔다. 제20회라는 긴 시간 동안 서로 의지하고 도움이 되며 장곡묵연회를 지켜 왔다. (찬조작품) 신재범 作 - 養神 63x31박은희 作 - 四暝大師詩 70x135김정환 作 - 樂 24x25권영희 作 - 書懷 70x135정기준 作 - 和氣致祥 68x34장곡묵연회 신현기 회장은 “엄숙한 시간 앞에서 한 해 동안 갈음질 한 묵적들을 모았습니다. 한해 한 해 모인 시간들이 어느덧 20년이란 세월이 흘렀습니다. 더 많이 사랑하고 마음을 나누고자 마련한 자리에 와주셔서 감사합니다”라고 전했다. 2018. 12. 27글씨21 편집실 <전시 정보>제20회 장곡묵연전기간 : 2018. 12. 13 ~ 12. 16장소 : 거창읍사무소 1층 전시실

-

review

학정연우서회전

<제 42회 학정연우서회전>지난 11월29일부터 12월5일까지 광주 유·스퀘어문화관 금호갤러리에서 제42회 학정연우서회전을 갖았다. 학정연우서회는 학정 이돈흥 선생이 창립해 해마다 작품전을 열고 있다. 이번 전시는 전라도 정도 1천년을 맞아 ‘호남의 인물과 정신전’이란 주제로 진행되었다. 우석 박신근 作원정 문경남 作학정연우서회는 ‘호남의 인물과 정신전’의 주인공으로 눌재 박상선생을 꼽았다. 눌재 박상선생은 광주 출신으로 청백사(淸白史)였으며, 불의와 타협하지 않은 의리 사상을 실천하였으며, 이러한 정신을 배우고자 눌재 박상선생의 유고(遺稿) 시 중에 가려 뽑아 작품들을 전시하였다. 목곡 최경순 作몽무 최재석 作학정 이돈흥 선생은 \"눌재 선생은 전라도 정년 1천년 역사 중 글과 작품을 통해 호남정신을 가장 잘 드러낸 뛰어난 사상가이자 문인\"이라며 \"많은 이들이 눌재의 혼과 정신을 이어받아 오늘의 삶에 되새겼으면 하는 바람\"이라고 전하였다. 연당 이귀옥 作난경 이혜정 作이번 제 42회 학정연우서회전은 눌재 박상선생의 청백의 정신을 느껴볼 수 있으며, 전·예·해·행·초서와 전각, 문인화를 아우르는 서예술의 진면목을 감상할 수 있는 뜻 깊은 전시였다. 청헌 이재분 作휴봉 박일복 作<전시정보>제 42회 학정연우서회전기간 : 2018.11.29 - 12.5장소 : 광주 유스퀘어문화관 금호갤러리2018.12.28글씨21 편집실

-

review

귀원 송인도 서예전

귀원 송인도 서예전 -고전에서 엿 보는 문자향 - 지난 12월22일 귀원 송인도의 첫 개인전이 대청문화전시관에서 열렸다. 귀원 송인도는 1962년생으로써 붓을 잡은 지 어엿 30여년이 된 연륜이 있는 작가이다. 사실 그의 경력과 서예가로서 걸어 온 길을 되짚어 본다면 이번 첫 개인전은 늦은 편이라고 볼 수 있다. 귀원 송인도(歸園 宋寅道)작가하지만 귀원 송인도에게 ‘첫 개인전’이라는 타이틀이 주는 의미는 별 소용없는 듯하다. 그 동안 작가가 쌓아온 경험과 서예가의 인생이 농축되어있는 작품들을 본다면 전시의 횟수는 작가에게 큰 문제가 되지 않는 다는 것을 바로 느낄 수 있기 때문이다.작가는 1982년 대학 1년 처음 글씨 시작 당시 당 해서를 먼저 접했고 1987년 대학 3년 때 부정형이면서도 정형적이고 자유분방하면서도 묘하게 틀은 유지하고 있는 북위서에 한참 빠져 있었을 때가 있었다고 전한다. 이때 아마도 서예의 길로 인도하는데 이때의 북위서 감정이 큰 역할을 하지 않았나 싶었다고. 특히 북위서를 먼저 공부하면 다른 서체로 넘나드는데 쉽게 접근 할 수 있는 것 같아 송인도 작가는 의미나 매력적인 측면에서 북위서를 제일 좋아 하는 서체라고 하였다. 이를 바탕으로 작품들을 감상하다 보면 필획이 생생한 활기를 띄고 있고 자형과 장법이 탄탄하여 송인도만의 書歷을 확인할 수 있다. 湖堂夜坐 70X200또한 다음으로 좋아하는 서체를 본다면 한자의 의미를 본질 그대로 해석 할 수 있는 전서, 활달하며 변화무쌍한 목간, 죽간 같은 화려한 예서 순서로 정할 수 있다고 한다. 초서는 깊게 연구를 하지 않아서 거론할 단계는 아닌 것 같다고. 작가는 요즘 광개토호태왕비에 조금 관심을 가지고 습작하는 시간이 많아 졌는데 대부분 단순하게 표현하는 분들이 많은데 변화가 별로 없을 것 같지만 그 중에 변화를 찾는 재미도 쏠쏠하다고 한다. 江天暮雪(姜希孟) 70X200百花軒(李兆年) 30X90송인인도 작가는 “요즘 기본을 등한시하고 멋에만 치우치는 경우가 많은데 가급적이면 서예가는 읽을 수 있는 글씨를 써야 한다고 생각한다. 원천을 외면한 채 겉멋에만 물드는 세태를 조금 걱정스럽게 생각한다. 물론 개인적인 창작 작품도 중요하지만 선인들의 글씨를 보면 난해한 글씨보다는 미적으로 편하게 보이는 글씨가 지금 까지 회자되는 것을 보더라도 본질을 잃어버린 글씨는 조심할 필요가 있을 것 같다.”라고 전하였다. 內直外曲 | 明德 | 月印千江이어 “명년에는 또 다른 시작으로 앞으로 일반인들에게 다다갈 수 있는 소품으로 작품을 작품수가 적더라도 자주 선 보일 수 있는 계획을 하고 있고 후학들을 위해 교본을 발간하고 싶으며, 우선 당해 천자문이나 북위해서 임서본을 발간하는데 힘쓰고 싶다.”라며 작가의 2019년 새해 계획을 밝혔다. 한용운 시 45X55이번 전시의 부제는 ‘- 고전에서 엿 보는 문자향 -’ 이다. 고전에서 엿 보는 문자향이란 어떤 것일까? 작가는 멋진 글씨보다 잘 쓰는 글씨를 쓰고 싶다고 한다. 멋지게 쓰려고 무리한 변화나 형식과 외형에 지나치게 치우쳐 본연의 의미를 상실하게 되는 경우를 흔히 보아왔고 기본에 충실하지 않으면 세월이 흐른 뒤에 이미 그것을 찾기에는 늦어 방향을 제대로 잡지도 못하고 서예가로서 제 역할은 물론 사라지는 경우를 많이 봐 왔기 때문이라고 한다. 淸於包拯 白於孟黃 35X60이는 곧 서법의 온고(溫故)를 바탕으로 전통 필법에 나타나는 깊은 운필의 맛이 배어있는 글씨를 말한다. 그의 전시를 보면 오랫동안 끊임없이 연구한 ‘잘 쓰는 글씨‘를 흠뻑 느낄 수 있었다. 앞으로도 송인도 작가만의 깊은 운필 속의 문자 향을 오랫동안 느낄 수 있기를 바란다. <전시 정보>귀원 송인도 서예전 -고전에서 엿 보는 문자향 -기간 : 2018. 12. 22 - 26장소 : 대청 문화전시관후원 : 대전광역시,대전문화재단,묵지회2018.12.31이승민 기자

-

[Review]

제 12회 한청서맥전

한청서맥전 지난 11월 16일부터 12월 2일까지 제주도 제주 시에 위치한 규당미술관에서 열두 번째의 한청서맥전이 열렸다. 한청서맥은 2007년 5월 한국서예협회에 소속된 30, 40대 젊은 청년작가 30여 명이 주축이 돼 한국서단의 아름다운 전통을 이어갈 푸른 서맥이 되기 위해 구성한 순수 작가 모임으로 창립 이후 그동안 전국 각지에서 다양한 전시를 통해 세간의 주목을 받아왔다. 海民朴映度 作 禮記句125×35㎝寒泉 梁相哲 作 栗谷 詩 - 花石亭70×50㎝이번 전시의 축사를 맡은 양상철 작가는(서예가, 제주특별자치도 박물관·미술관 진흥위원장) “대중과의 거리가 멀어지고 나이브하게 경쟁의 뒷전으로 밀려난 오늘의 한국서예를 보면서, 항구에 너무 오래 정박되어 어쩌면 바다의 기억들을 잃어버린 배가 아닌지 모르겠다는 생각도 해본다. 배는 닻을 올려야 대망의 바닷길로 떠날 수 있다. 이번의「 한청서맥 제주전」이 한국서예의 생명력을 회복시키기 위한 출발점이며, 대항해를 위해 닻을 들어 올리는 동력이 되기를 기대해본다.” 라고 전하였다. 呑舟高範道 作 興雲飛94×14㎝靑峰李貞宅 作 南冥先生 詩135×35㎝한청서맥전은 그동안 한 해도 거르지 않고 전국 각지에서 전시를 펼쳐왔으며 올해는 천혜의 자연 환경을 자랑하는 제주도에서 열두 번 째 전시를 여는 점에서 의의가 크다. 제주도는 생물권보전지역지정, 세계자연유산등재, 세계지질공원인증으로 세계에서 유일하게 유네스코 자연과학분야에서3 관왕을 달성한 아름다운 섬일 뿐 아니라, 추사선생이 모진고통 속에서 예술 혼을 불태운 곳이기 때문이다. 燉焉李恩瑛 作 스스로 그러하다 36×32㎝文鼎宋鉉秀 作 遊心太玄70×35㎝또한 이번 전시에는 전시작 외에 회원 각자의 개성 넘치는 필치로 반야심경을 백납병 형태로 담아냈으며, 다양한 상표와 로고용 작품을 소개하고 장지훈교수(경기대학교)의 「서예 그心身合一의미학」이란 논문을 도록에 수록하여 전시를 관람하는 이들에게 큰 만족을 선사하였다. 手民金明石 作 PRETTY 90×30㎝韻齋李承雨 作 用墨200×70㎝앞으로도 한청서맥의 다양한 활동과 작품전을 통해 서단을 이끌어갈 푸른서맥이 되어 한국서예계의 중심으로 우뚝 서길 기대해본다.朱庵, 강솔 李 完 作 焉哉乎也70×50㎝聽藍李信榮 作 菜根譚 句160×70㎝<전시정보>한청서맥전기간 : 2018. 11. 16~18 / 23~25 / 30~12.2 (3주간 매주 금·토·일 전시) 전시장소 : 규당미술관 (제주시 한경면 저지리 2114-55(예술인마을 內))2018.12.31글씨21 편집실

-

[Criticism]

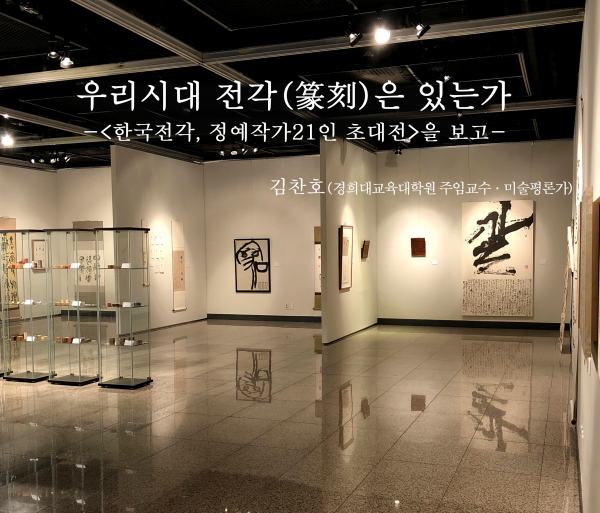

글씨21기획

우리시대 전각(篆刻)은 있는가-<한국전각, 정예작가21인 초대전>을 보고- 김찬호(경희대교육대학원 주임교수·미술평론가) 1. 전각, 오늘의 현상을 보다 2018년 12월 글씨21(대표 석태진)에서 기획하고 이화아트갤러리에서 주최한 <한국전각, 정예작가21인 초대전>이 열렸다. 참여 작가들을 살펴보고, 전각계에 새바람을 일으킬 수 있겠다는 기대감을 갖고 전시장을 찾았다. 전시는 관람자에게 새롭고 신선한 충격을 주어야 한다. 그런 설렘으로 바라본 작품들에서 기존 전각전과의 다른 특이함은 찾지 못했다. 척박한 전각문화의 현실 속에서 크게 변화된 모습을 보여주지 못하고 있다는 점이 아쉬웠다. 작품의 구성은 단순히 조각되어 있는 인면과 탁본뿐만이 아니라 여백을 포함한 작품 전체의 조형성에 주목해야 한다. 기존의 고정관념을 뛰어넘는 새로운 시각과 발상의 전환이 필요하다. 한국전각, 정예작가21인 초대전 전경吳昌碩 齊白石요즘 우리 전각계는 전반적으로 진한인고전풍(秦漢印古典風)·오창석(吳昌碩, 1844~1927)·제백석(齊白石, 1860~1957)·등산목(鄧散木, 1898~1963) 등의 청대유파인풍(淸代流派印風)과 대사의인풍(大寫意印風)이 절충되어 드러나고 있다. 그러나 대체적으로 서예의 전법(篆法)과 고문자에 대한 연구가 부족한 느낌이 든다. 때문에 전통에 바탕을 둔 깊이 있는 전각작품을 보여주지 못하고 있다. 도법(刀法)은 자유롭게 운용하지만 여백을 살려주는 포치(布置)가 답답하며, 도식화(圖式化)되고, 정형화된 느낌이 강하다. 전각작품을 할 때는 서예 필법을 충분히 터득한 후, 그 필획이 전각 속에 드러나야 한다. 서예의 필법과 문자에 대한 이해가 부족한 상태에서 단순히 외형만 따르다보면 매너리즘에 빠지기 쉽다. 한국전각, 정예작가21인 초대전 전경중국의 전각계는 서령인사(西泠印社) 회원이 되면 생계가 보장된다고 할 정도로 전각에 대한 수요가 많다고 한다. 중국 전각계의 특징을 살펴보면 첫째, 전통적인 진한인고전풍과 청대유파인풍을 절충하고 있다. 대표작가로는 한천형(韓天衡)·축수지(祝遂之) 등을 들 수 있다. 둘째, 대사의인풍(大寫意印風)의 대표작가로는 왕용(王鏞)·석개(石開) 등이 있다. 지금 중국은 서령인사와 북경인사(北京印社)를 중심으로 전각예술에 대한 연구·비평이 활발히 이루어지고 있다. 일본 전각계는 관동인파(關東印派)와 관서인파(關西印派)로 나눈다. 관동인파는 동경을 중심으로 전일본전각가연맹(全日本篆刻聯盟)이 활동하고 있으며, 대표작가는 코바야시 도완(小林斗庵, 1916~2007)이다. 관서인파는 오사카와 교토를 중심으로 일본전각가협회(日本篆刻家協會)가 활동하고 있으며, 대표작가로는 바이조 데키(梅舒適, 1914~2008)를 들 수 있다. 일본 전각은 전통적인 진한인고전풍·청대유파인풍·대사의인풍이 나타나고, 도법에서 한국과 중국에 비해 칼의 흔적[刀痕]을 표면에 강하게 드러내는 것이 특징이다. 지금 한·중·일의 전각예술은 전통적인 진한인고전풍·청대유파인풍·대사의인풍을 바탕으로 하면서도 각국마다 독자적 인풍(印風)을 보여준다. 우리나라는 전각협회를 중심으로 회원전과 학술대회를 통해 전각 발전에 힘쓰고 있다. 중국은 서예가뿐만 아니라 화가들 사이에서도 전각을 즐긴다. 그리고 전각에 대해 높게 인정하며, 관련 연구와 비평이 활발하게 진행되고 있다. 일본도 관서와 관동의 전각협회를 중심으로 전각의 대중화에 노력하고 있으며 학술적 연구 등이 이루어지고 있다. 王鏞 石開 梅舒適 전각예술은 회화·건축·조소·디자인 등 여타의 예술장르로부터 자신이 발전할 수 있는 점을 적극적으로 받아들여야 한다. 마찬가지로 전각도 자신의 기법과 사유방식 등 스스로의 가치와 장점으로 다른 예술장르에 영향을 줄 수 있어야 한다. 2. 새로운 시각, 여백에 눈을 돌리자 전시는 작가 자신의 이야기로 세상과 소통하는 자리이다. 이번 초대전에서는 전각이 작가의 소통 도구로 역할 한다. 소통에서 가장 중요한 매개체는 언어와 문자이고, 그 언어와 문자를 개념화시키고 압축하여 드러내는 예술형식이 바로 전각이다. 때문에 시각에만 머물지 않고 다양한 오감을 자극하여 관람자에게 신선한 충격을 주었을 때에야 그 전시가 새롭게 다가온다. 기존의 패러다임을 깨고 위기와 전환 단계를 거치면서 치열하게 논쟁하고, 그 결과 새로운 패러다임을 만들어야 한다. 그러나 지금의 전각계는 내용과 형식에서 다양성이 부족하다. 한국전각, 정예작가21인 초대전 전경미래의 사회 환경과 예술계에 적응할 수 있는 다양한 시스템 개발 또한 중요하다. 과거·현재·미래를 내다보는 체계적이고 과학적인 교육시스템이 절실히 요구되는 이유이다. 그러기 위해서는 세계사적 흐름 속에서 문자예술로서의 위치를 제대로 확인하고, 교육의 체계화와 함께 새로운 변화를 위한 준비가 필요하다. 회화·조각 등 예술 표현을 위한 방법과 재료인 매체는 예술형식 전반에 영향을 끼친다. 이우환(李禹煥, 1936~)은 말한다. “작품의 구성에서 한 점이 가장 어렵다. 한가운데 점을 찍으면 안정감이 있는 대신에 움직임이 없다. 그래서 중심에는 그리지 않는다.중심에서 벗어나 점을 찍으면 중앙으로 가져가려고 하는 사람의 눈이 생긴다. 눈이 동적인 작용을 일으키게 하는 위치와 점을 찍을 수 있는 위치는 그래서 다르다.그래야 역동성이 생긴다.” -강연 <여백의 예술이란 무엇인가?> 중에서 이우환 <照應> 56×76㎝, 1992작가는 점 하나를 찍기 위해 수개월 또는 수년을 바친다. 이우환은 화면을 구성하는 캔버스에 여러 번의 색을 발라 바탕을 만들고, 자기에게 맞는 도구를 만들어 수없이 바르고 말리고, 또 바르는 작업을 통해 점과 여백에 밀도감을 더함으로써 작품에 깊이를 부여했다. 즉, 그리지 않는 부분과 그리는 부분을 어떻게 조화시킬 것인가에 대한 고민이 필요한 것이다. 전각의 핵심은 그런 여백을 찾아내고 만들어내고 조화시키는 것이다. 대부분은 찍혀 있는 인문(印文)만 보는데, 화면을 차지하고 있는 여백에도 눈을 돌려야 한다. 이응노(李應魯, 1904~1989)는 그의 예술적 뿌리는 서예이고, 서예에서 여백을 배웠다고 말한다. 예술작품에서 서예가 주는 영감에 대해 다음과 같이 말한 바 있다. “나는 어려서부터 붓글씨를 썼고 한동안 문인화를 그렸기 때문에 서예의 세계가 하나의 추상화의 세계로 통한다. 서예 속에 조형의 기본이 있다. 선의 움직임과 공간의 설정, 새하얀 평면에 쓰인 먹의 형상과 여백의 관계, 이것은 현대회화가 추구하고 있는 조형의 기본이다.” 이응노는 서예에 조형의 기본이 있다고 말한다. 선의 움직임과 공간의 설정을 통해 여백이 만들어지고, 이것이 현대회화가 추구하는 조형의 기본이라는 것이다. 南寬 李應魯한국 추상화의 선구자로 평가받는 남관(南寬, 1911~1990)은 미술평론가 가스통 디일(Gaston Diehl, 1912~1999)로부터 “동서양 문화의 어느 일부도 희생시키지 않으면서 둘을 융합시킬 수 있는 거의 유일무이한 대예술가”1)라는 격찬을 받았다. 그의 뿌리 역시 우리 전통문화와 서예이다. 그는 국내외에서 동양의 옛 소재들을 현대적이면서도 독창적으로 풀어냈다고 평가받고 있다. 그들은 하나같이 전통 속에 있으면서도 결코 전통의 형식에만 머무르지 않았다. 한국전각, 정예작가21인 초대전이번 초대전 출품작가의 면면을 살펴보면, 크게 대학 서예과 졸업 후 유학을 거친 작가와 국내 공모전과 사승관계를 통해 활동하는 작가로 나눌 수 있다. 그들은 대부분 현실의 어려움과 전형적 틀의 한계에 도전하고 있다. 이런 상황 속에서는 탈고착화가 필요하다. 결국은 스스로의 고정관념을 하나하나 제거해 가야한다. 신철우 作 <혼돈 속으로 - 반야심경>신철우의 <혼돈 속으로 - 반야심경>을 보면 매 글자의 대소·장단·소밀과 새기다 떨어져 나간 흔적이 전체 화면에 자연스럽게 배치되어 있다. 즉 형태를 보면 중심부와 주변부가 없이 화면을 균질하게 표현하는 올오버페인팅(all over painting) 기법과 같은 분위기를 느끼게 한다. 이완 作 <아프리카>이완의 <아프리카>는 선과 면의 공간이 적절히 안배되어 음각인지 양각인지 모를 정도의 착시 효과를 주고 있다. 그래서 인면에 구성된 문자가 확장되어 보이기도 하고, 주변의 글자와 부딪치기도 하면서 여백이 만들어지고, 그 여백을 통해 관람객이 작품 속으로 빠져들게 한다. 작품은 이렇듯 작은 인면에 구성된 글자이지만 그 속에서도 조형적 울림을 줄 수 있다. 이정 作 <大道無門>이정의 <대도무문(大道無門)>은 네 글자의 크기가 다르면서도 도흔(刀痕)이 잘 살아있어 생경하면서도 운동감을 느끼게 한다. 작가만의 소밀한 공간을 만들고 그 공간 안에서 자유스러움을 추구하고 있다. 밀(密)한 곳은 바늘이 들어갈 수 없을 정도이고, 소(疎)한 곳은 말을 달릴 수 있을 정도의 여유로운 공간운용이 돋보인다. 최재석 作 <고사리 손뼉소리>최재석의 <고사리 손뼉소리>는 전각과 서예를 한 화면에서 보여준다. 이 작품은 열 작품을 하나의 형식으로 보여주는 작품 중 하나이다. 전각과 글씨가 어떻게 자연스럽게 변화할 수 있는지에 대한 작가의 생각이 묻어나 있다. 전각의 위치에 따라 글씨는 위에 있기도 하고, 아래에 있기도 하다. 전각과 글씨의 여백을 통한 공간창출, 어울림에 대한 작가의 고민이 엿보인다. 여백이란 빈 공간이 아니다. 공간 자체가 역동성을 가지고 움직이는 울림의 공간이다. 작가는 작가대로, 관람자는 관람자대로 사유하는 공간이다. 3. 탈고착화(脫固着化), 생각이 예술을 만든다 1975년 코닥(Kodak)의 한 엔지니어가 최초로 디지털 카메라를 개발한다. 그러나 코닥의 경영진은 “해 오고 있던 일이나 잘하자”라며 디지털 카메라를 적극적으로 받아들이지 않았다. 이렇게 혁신을 외면한 코닥은 2012년 역사 속으로 사라졌다. 코닥이 몰락한 이유는 무엇일까? 그것은 바로 변화보다 안정을 택했기 때문이다. 안정을 추구하기 위해 도전을 포기한다면 새로운 패러다임을 창출해 내기 어렵다. 코닥처럼 여기서 안주할 것인가 아니면 새로운 변화의 바람에 눈을 돌릴 것인가에 대해 고민이 우리 전각계에도 필요하다. 전각의 정형화된 형식을 바꾸고 지평을 넓히기 위해서는 탈고착화를 시도해야 한다. 탈고착화를 위해 필요한 것은 다양한 매체의 사용, 평면성 탈피, 색의 다양화이다. 이를 통해 전각예술의 확장성에 주목해야 한다. 1. 다양한 매체의 사용 : 디자인·영화·음악 또는 다양한 오브제와 결합된 매체의 다양화를 통해 현대인의 문화생활 속에 가깝게 다가갈 수 있다.2. 평면성 탈피 : 기존의 화선지·액자·족자의 틀에서 벗어나, 자연과 문자와의 만남 등 새로운 조형공간을 찾아 전각예술의 시공간적 폭을 확장시킬 수 있다.3. 색의 다양화 : 흰색이 바탕일 때는 검정색과 붉은색이 대비를 이루어 시각적 효과를 극대화할 수 있지만 작품의 내용에 따라 효과를 극소화할 수도 있다. 바탕색이 달라지거나 조형공간이 달라지면 색도 조형공간에 맞게 변화되어야 한다. 사진 예술이 가능한 것은 사진기라는 새로운 매체가 있었기 때문이다. 사진이 전통과 전혀 다른 형식을 드러냈기 때문에 새로운 형식의 예술이 만들어진 것이다. 매체의 변화는 끊임없이 새로운 예술형식을 만들어 내고 있다. 이렇듯 새로운 매체와 열린 사유가 새로운 예술형식을 만들어 낸다. 르네상스의 정형화되고 이상화된 틀을 깨고 바로크의 카라바조가 나왔다. 카라바조는 “그리스 여인을 그리느니 차라리 집시를 그리겠다”라고 말했다. 카라바조의 예술정신은 미술사에 새로운 패러다임을 만들어 내게 된다. 김성덕 作 <崇尙書學> 3.4x3.7어떤 관계가 고착화되면 관계 그 자체가 틀을 만들어 억압적이 되고 고정화된다. 중세는 신을 중심으로 수직적 위계를 세우고 그 관계는 고착화되었다. 신에서 인간이 중심이 된 르네상스는 또다시 인간을 중심으로 위계를 세우고 그 관계는 다시 고착화되었다. 전통을 지키고 보존하는 것은 중요하다. 그렇지만 단순히 지키는 것만이 능사는 아니다. 지금의 시대에 맞는 새로운 전통을 만들어내야 한다. 전통을 통해 변형·해체·재구성하는 작업이 필요하다. 생각이 예술의 변화를 만든다. 한국전각, 정예작가21인 초대전 전경전각 그 자체가 작품이고, 그 작품이 완성도가 있어야만 전각예술은 확장성을 갖게 된다. 매 글자의 자법과 장법이 조화를 이루고 작가의 개념이 작품을 통해 전해질 때 애호가들이 호평하는 것이다. 이번 글씨21의 <한국전각, 정예작가21인초대전>은 작지만 변화의 모습을 보인다는 점에서 관심을 끈 전시였다. 그들의 작은 날갯짓이 전각계에 큰 바람을 일으키길 기대한다.* 본 글은 <월간묵가 1월호>에서도 보실 수 있습니다.